2019年に始まった文部科学省によるGIGAスクール構想(児童・生徒に1人1台のパソコンやタブレットなどの端末と高速ネットワークの整備)も、2025年で7年目を迎えます。教室にPCやタブレット端末がある光景も定着しつつありますが、ICTの活用で子どもたちの学びの質は高まっているのでしょうか。

東京都・西東京市立上向台小学校は、デジタル活用や校内別室指導など、先進的な取り組みによって児童一人ひとりの学習進度や興味・関心に応じて学ぶ方法を選択できるような環境を整え、「自立した学習者の育成」を研究主題として、教育活動を行っています。同校の酒見裕子校長にお話をうかがいました。

自立した学習者を育成するために

緑豊かな住宅地に位置する西東京市立上向台小学校は、730人の児童が通う大規模な小学校です。同校は、2024年度より、東京都教育委員会「デジタルを活用したこれからの学び研究校」及び「小学校教科担任制等推進校」、「校内別室指導支援員配置事業実施校」に指定されています。

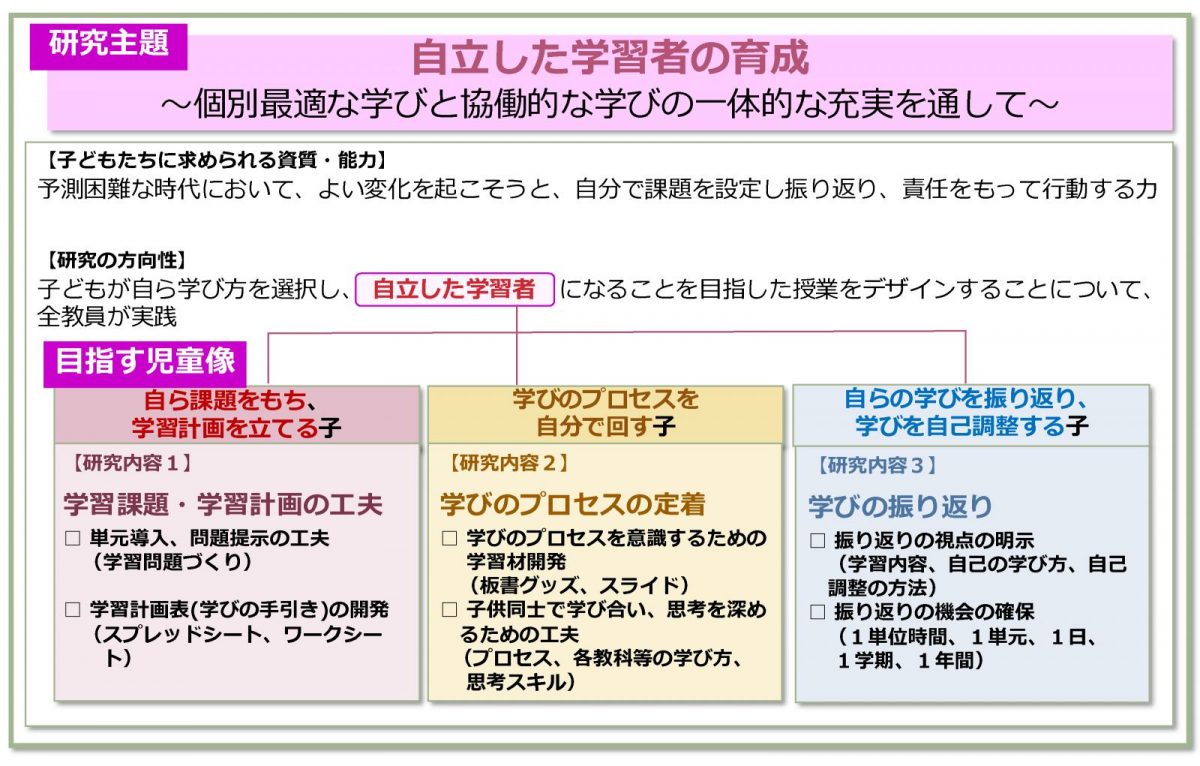

同校の学校教育目標は、「人にやさしさ 自分につよさ 生き抜くかしこさ」です。「『一人一人の子供を主語』にする学校へ」をキーワードに、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通して、自立した学習者の育成に向けた研究を進めています(図1)。

酒見裕子校長は、2023年度に同校に赴任した当初、教員の指導力は高いものの、多くの授業が教員の指示の下で端末を活用する授業形態であることに課題を感じました。

そこで、4月の職員会議で、「子どもが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせ、すべての子どもの学習権を保障する学校をつくりましょう」と提案しました。

「子どもたちは将来、先行き不透明な時代を生きていきます。そのため、提示された問題を決められた方法で解く従来型の学力だけでは対応が難しく、自ら問いを立て、その問いに関する情報を自ら集め、多様な人々と協働して問いを解決していく力が必要です。

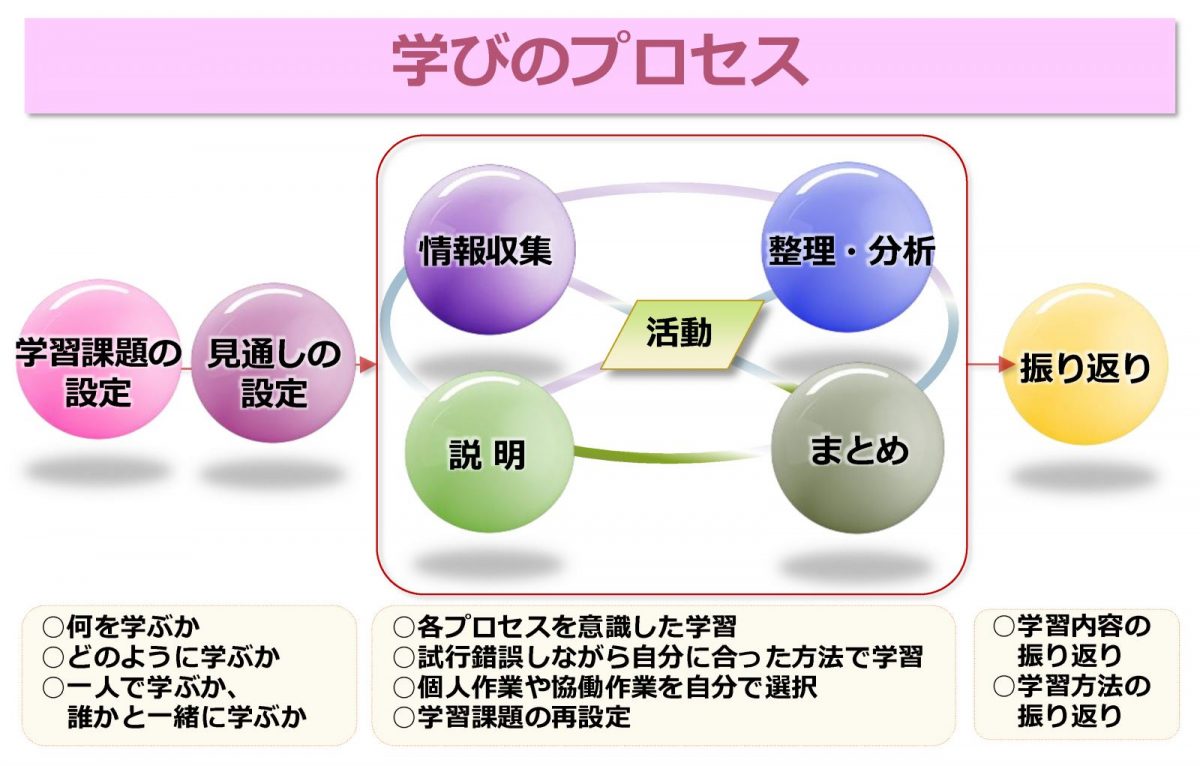

そうした力を育むため、子どもたち自身が『学びのプロセス』を回していく活動を授業で行おうと、授業の在り方を見直しました(図2)」(酒見校長)

「一人一人の子供を主語とした学校」を目指すために、黒板やノートなどを活用しながら一斉に教員が教える「単線型授業」から、クラウド環境やタブレット端末を活用して、子ども一人ひとりが目標を持ち、それぞれが自ら学んでいく「複線型授業」へと転換しようと、酒見校長は職員会議や校長便りを通じて自身の考えを発信しました。

そして、理論だけでなく、他校の授業実践など具体例も伝えていくと、5月頃には教員の意識に変化が見られました。

「これまでのやり方では限界があると感じていた教員が多かったのだと思います。不登校傾向の子どもや特別な支援を必要とする子どもなど、多様化する子どもたちに対応するためには授業を変える必要があることを理解してくれました。

多くの教員がデジタルを活用し、個別最適な学びと協働的な学びを充実させながら、子どもたちが主体的に学ぶ授業づくりに取り組み始めました」

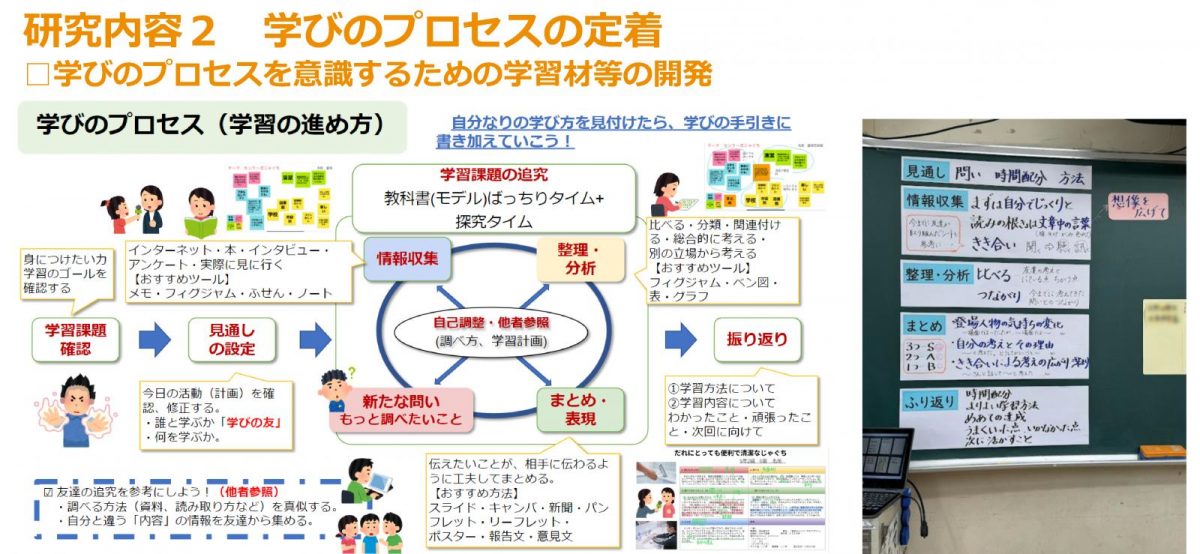

例えば子ども自身が「学びのプロセス」を意識できるように、子どもたちに分かりやすく示しています(図3)。

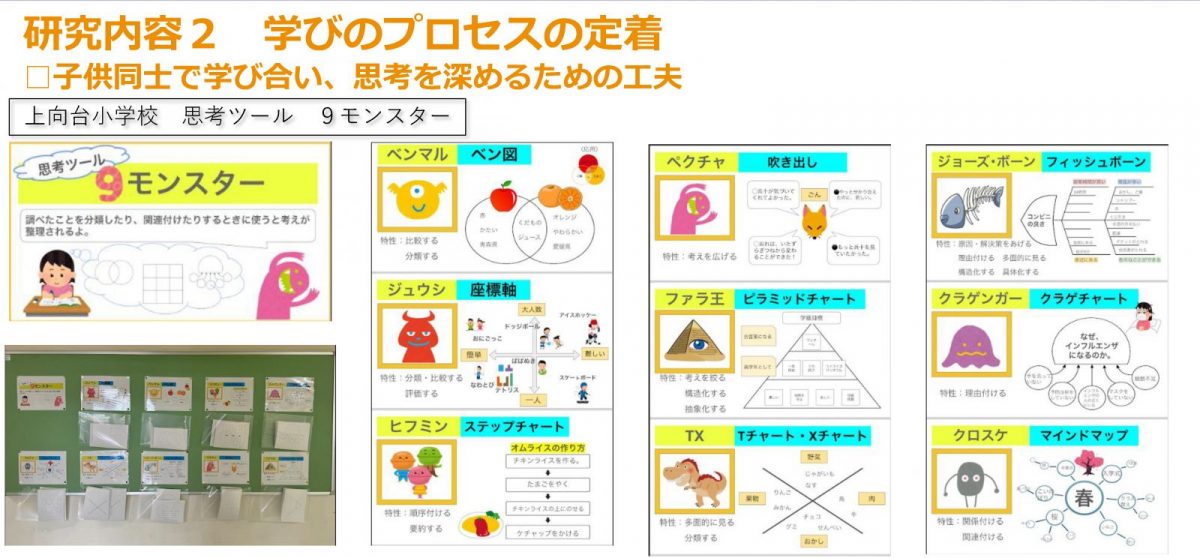

また、思考のスキルも分かりやすく子どもたちに提示し、子ども自身が主体的に使うことができるようにしています(図4)。高学年では、それぞれの思考ツールの特性を意識して使い分けることができるように、低学年や中学年でも指導を積み重ねているところです。

子どもがつくり上げた体育発表会

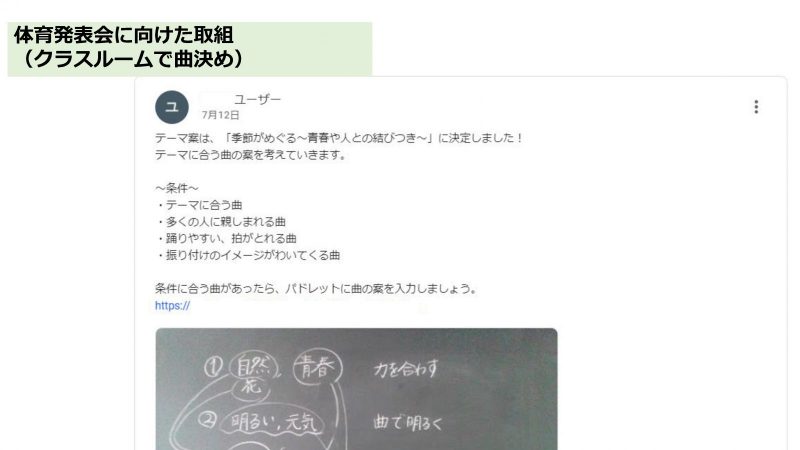

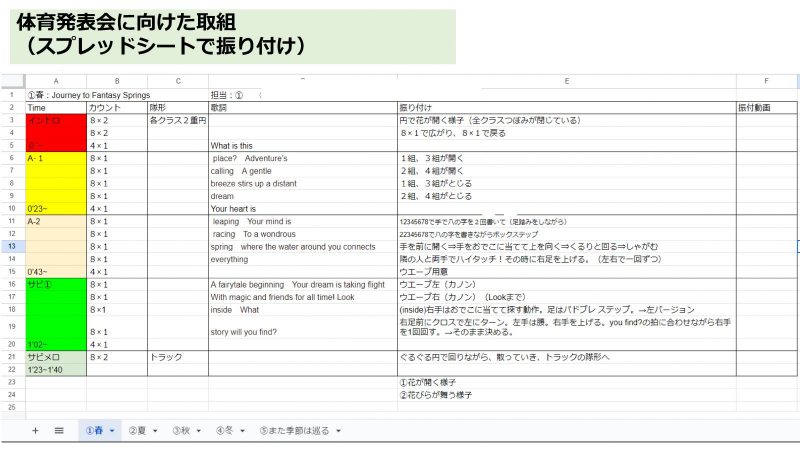

同校では、授業にとどまらず、学校行事も子ども主体のものへと変革しました。例えば、「体育発表会」では、実行委員を中心に発表会のテーマや種目を決め、子どもたち自身が発表会で踊るダンスの曲やその振り付け、衣装などを考えました(図5)。

「実行委員を中心に子ども一人ひとりが問題意識を持ってプログラムを練り上げ、練習後は振り返りをしてよりよい発表にするため努力していた結果、素晴らしい体育発表会となりました。

授業で『学びのプロセス』を回す経験をしていたからこそ、学校行事でも自ら問いを立て、その問いに関する情報を自ら集め、多様な人々と協働して問いを解決していくことができたのだと思います」(酒見校長)

校内に不登校の子どものための居場所をつくる

「一人ひとりの子どもを主語にする学校」を目指す上で、酒見校長は、不登校支援にも力を入れています。酒見校長は、以前、福生市教育委員会の統括指導主事だった時に、福生市立福生第一中学校の「学びの多様化学校分教室」の設置に携わりました。

「地域会館の一室を借りて、同校の『7組』として分教室を設置し、一人ひとりの子どもに合わせた学びのスタイルをデザインできるよう、特別な教育課程を編成しました。例えば、登校は朝9時とし、授業時数は1日5時間にして、各自の興味・関心に沿って学びを進められるようにしました」

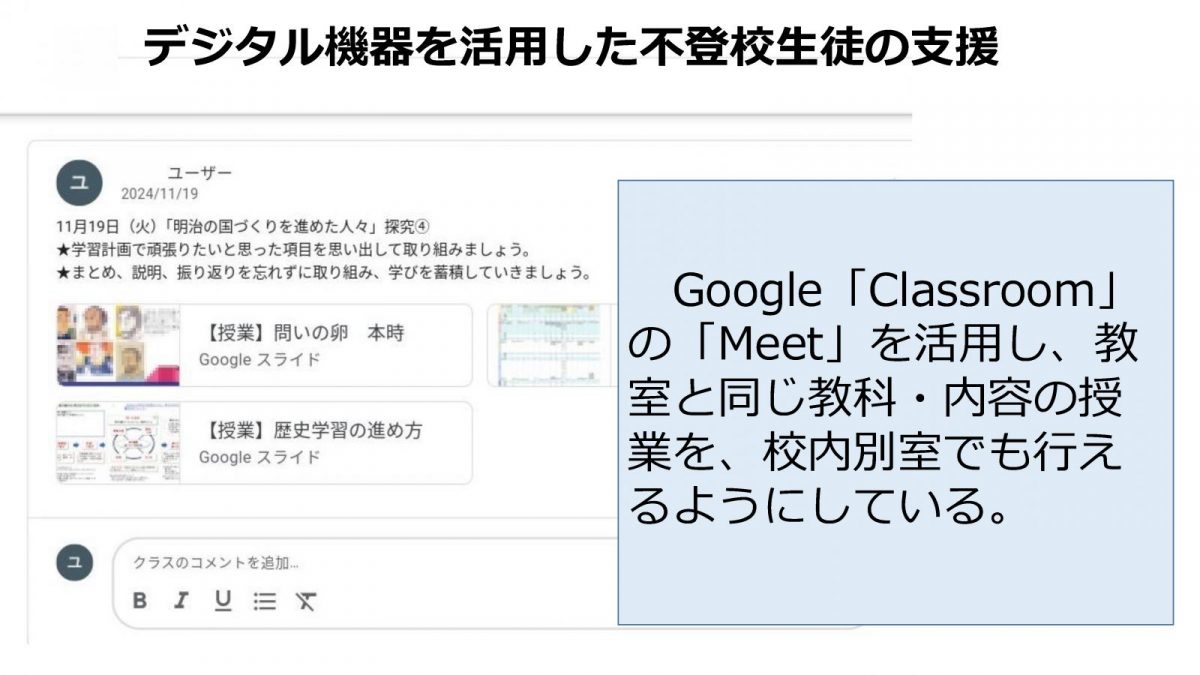

酒見校長は、上向台小学校でも多様な子どもが安心して学べる環境を用意したいと考え、教室内にパーテーションを立てて周囲の視線を気にせず学習できる環境を整えたり(図6)、自宅からオンラインで授業を受けられる仕組みをつくったりと、学びの多様化学校でなくてもできる取り組みを進めてきました。

「校内別室指導支援員配置事業実施校」に指定された2024年度からは、校内に別室を設け、校内別室指導支援員が不登校及び不登校傾向の子どもに学習指導や相談対応を行っています。

別室を利用する際は、保護者が出欠席連絡用のGoogleフォームに入力して送信しますが、当日の連絡でも利用できる仕組みにしました。校内別室指導支援員は、交通支援員を務めていた地域の方の協力を得ています。

「教室には入れないけども、別室なら安心して過ごせる子どももいます。教員とは異なる立場の大人が学校に入り寄り添うことで、心が軽くなる子どももいるようです。年度当初は別室に通っていた子どもが、学級に入れるようになったケースもあります」

以前は、保健室が不登校傾向の子どもの居場所になっていましたが、大規模校の同校では、きめ細かい支援が難しい状況でした。それが別室の設置によって、不登校傾向の子どもに丁寧な支援ができるようになり、また、養護教諭は怪我・病気の救急処置や保健教育に注力できるようになりました。

デジタルを活用し、校務の負担を軽減

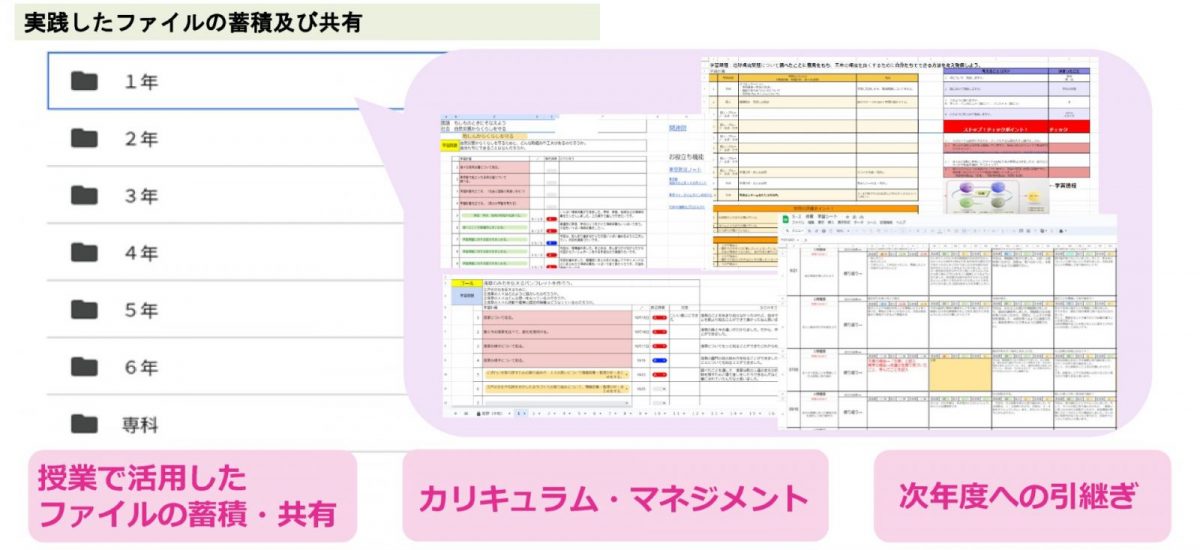

同校では、教育活動の充実を図るため、働き方改革も推進しています。酒見校長は、Googleサイトを活用し、校務データを一元管理できるウェブサイトを構築しました(図7)。それにより、週の予定、職員会議の資料、授業で活用したファイルなどが一括管理され(図8)、教員が自分に必要な情報を迅速に確認できるようになりました。

「本校では時短勤務や遅番勤務など、多様な働き方をする教員が増えています。家族の急な病気に対応するため休まなければならない時も、自宅から校内の状況を把握し、他の教員や子どもに指示ができるようになりました」

さらに、校務文書作成に生成AIを活用するなど、生産性をより高める試みも進めています。

学校教育目標に沿った一体的な取り組みが重要

学校改革では「デジタル活用」「不登校支援」「働き方改革」を個別に進めるのではなく、学校教育目標に沿って一体的に取り組むことが重要だと、酒見校長は強調します。

「例えば、不登校支援では、別室を作るだけではうまくいかず、子どもたちが学びたくなる授業を展開し、楽しく過ごせる学校づくりが欠かせません。その実現には、デジタルを活用して、教員の業務負担を軽減する工夫も求められます。そのようにすべてがつながるため、取り組みを有機的に連携させて進めることが重要です」

そして何よりも学校改革の成功の鍵は、教員自身が主体的な学びの姿勢を持つことだと、酒見校長は述べます。

「本校の教員はとても勉強熱心です。先日、生成AIの出前授業を受け入れた際は、ベテラン教員が熱心に授業を参観していましたし、デジタル活用でわからないことがあれば、積極的に若手教員に質問しています。

そうした教員が増えることで、学校全体に教員同士が学び合う風土が生まれています。私も自分が参加した校外の勉強会や研修会の内容を、できる限り校内で共有するようにしています。

今後も、子どもも教員も主体的に学ぶ姿勢を大切にしながら、よりよい学校づくりを進めていきたいと思っています」

西東京市立上向台小学校 校長

酒見 裕子(さけみ ひろこ)

小学校教員、東京都教育委員会指導主事、福生市教育委員会統括指導主事等を経て、現在は、西東京市立上向台小学校校長。行政時代には、主に教員養成や教員の人材育成、東京都教育研究員(国語)の指導、GIGA端末の導入及び研修計画の立案、不登校特例校分教室の新設等を担当。

ベネッセ教育イノベーションセンター