「同情」から「共感」へ

国際化や多様化が進むこれからの社会では、元来、日本人が得意としてきた「あいまいな表現や無言の状態でも互いを理解し合えること」よりも、「聞き手が理解しやすく、ぶれのないように伝え合えること」「相手によって表現を変え、時間をかけて伝えること」=「対話する力」が大切になってきます(前回参照)。

加えて、もう1つ大切なことがあります。それは、「共感」することです。似たような言葉に「同情」がありますが、同情とは、人が他者の痛みや不幸、悩み、悲しみを気の毒に思ったり、気にかけたりすることで、感情的な動きが強い言葉です。一方、共感とは、他者の状況や感情を読み取って理解しようとする、知的な思考作業のことです。

例えば、ある暴力的な事件が起きた時に、被害者を心からかわいそうと感じるのが「同情」で、暴力は決して許してはいけないけれども、なぜそのような事件が起きたのだろうと理解しようと努めるのが「共感」です。日本は、見た目や社会的・文化的な背景が比較的近い人から構成されており、相手は自分のことを分かってくれるだろうといった前提を無意識のうちに持っています。そのため、日本人は、共感する力よりも同情する力の方が強いように思います。欧米では、肌や髪の色といった外見はもちろん、民族、宗教など、様々な違いを持つ人がいて、食事のマナー1つとっても、文化やアイデンティティーがかかわり、それらを1つに統一することは危険な場合もあります。そうした日本と海外との違いをまずは理解し、認め合うことが求められます。

非認知スキルの育成は幼児期から

共感する力や、前回お伝えした対話する力など、広い意味でのコミュニケーション力に深くかかわっているのが、いわゆる非認知スキルです。非認知スキルとは、好奇心や想像力、忍耐力や自己肯定感といった幅広い能力のまとまりのことです。非認知スキルに該当する能力には違いはありますが、多くの能力は、主に幼児期から小学校低学年の頃にかけて大きく伸びていきます。また、一度伸びたスキルは、成長とともに下がることはあっても、元のレベル以上に向上させることは難しいとされています。「やればできる!」と意欲満々だった子どもに対して、親が「何でこれくらいのことができないの!」などと、否定的な言葉をかけ続けると、その子の自信や意欲が下がってしまうことは想像に難くないと思います。

すべての子どもに役割と居場所を創り、非認知スキルを高める

かつては、近所づき合いや空き地での集団遊びなどが盛んで、子どもたちはそうした地域の様々な関係性の中で育ってきたからこそ、想像力や忍耐力、自己肯定感や好奇心など、各種の非認知スキルを自然に高めることができました。例えば、早生まれの子どもは、幼稚園や保育園でおままごとをすると、他の子と比べて体が小さいために、子どもの役しかやらせてもらえないことがあります。しかし、近所の子どもと遊ぶ時は、自分より小さな子のお兄さん・お姉さん役になったり、その子の面倒を見たりするなど、園とは異なる経験や人間関係の中で、主体的に考える力や自己効力感といった非認知スキルが高まる場面がたくさんありました。近年は、地域が担ってきた役割が都市部を中心に希薄になったために、非認知スキルの育成の機会が、以前と比べて減ってきていると考えています。

そうした状況を変えようと、私は演劇の手法を用いた教育活動を通して、子どもたちのコミュニケーション力の育成に取り組んできました。例えば、小学校の低学年向けに行うワークショップでは、ジェスチャーゲームなどの遊びの要素が多い活動のほか、自分で物語を考えたり、国語の教科書に掲載されている物語のある場面を、セリフなしで絵にしてみる「人間紙芝居」というものを行ったりします。高学年になると、スキットと呼ばれる短い劇をグループ単位でつくります。

いずれの演劇活動にも共通しているのは、子どもたちの間で役割の分担や交換をすることができる点です。あるワークショップで、大きな声を出せない子どもがいました。すると、同じグループの子どもたちが、その子でも演じられるようにするにはどうしたらよいか、考え始めたのです。「身振り手振りだけで演じる役にしたらどうだろう?」などとアイデアを出した結果、その子には、恥ずかしがり屋の転校生の役を演じてもらうことになりました。そのように、演劇活動では、一人ひとりの関心や得意・不得意に応じて、子ども全員で自由に役割を考え、関係性を創ることができます。その結果、想像力や自己肯定感などの様々な非認知スキルが高まり、コミュニケーション力が育まれていくのです。

家庭でコミュニケーション力を育むヒント

子どものコミュニケーション力を高めるために、家庭ではどのようなことができるでしょうか。私は2つあると考えます。

1つめは、きちんと話す習慣をつけさせることです。今は、ひと家庭あたりの子どもの数が減り、子どもは、欲しいものの単語さえ言えば、何が欲しいのかを察した親から、欲しかったものが与えられるような時代です。そうした状況が続くと、子どもの語彙は増えず、文章で話さなくなってしまいます。そのため、きちんと主語と述語を使って話をさせる習慣を身につけさせることが重要です。「その言い方でもお母さんは分かるけれど、ほかのお友だちにはきっと伝わらないよ。〇〇をどうしたいのかな?」などと、聞き直すようにします。言葉の向こう側にいる相手のこと(他者性)を意識させることが大切です。

そうした習慣は、本来は、近所づき合いや親戚との交流の中で身につけさせるとよいのでしょう。ちょっとした顔見知りのような存在が近所にいれば、頻繁にコミュニケーションの機会も発生するので好ましいです。ただし最近は、コロナ禍もあって、そうした機会をつくることが難しい場合も多いため、別の場を意図的に設けることが必要かもしれません。

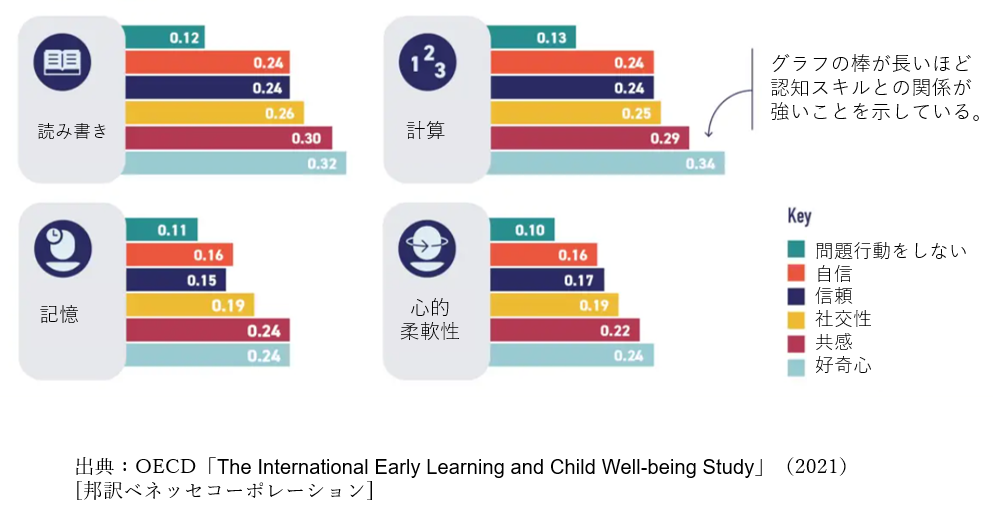

2つめは、好奇心を刺激することです。子どもは、知的好奇心を持ち、様々な状況に身を置いたり、自分とは異なる考え方に触れたりすると、「こんなことがあるんだ!」と、様々なことに価値を見いだしたり、それらについて調べたりします。そうした行動を保護者が認めてあげることで、コミュニケーション力が伸びていくのです。国際的な調査や、日本国内の数年にわたる研究の結果からも、好奇心は、コミュニケーション力のみならず、子どもの成長全体の土台であることが明らかになっています(図)。

子どもの好奇心の種はどこに転がっているか分かりません。子どもに様々な経験をさせてあげるとともに、保護者自身が好奇心を持ち続け、人生を楽しんでいれば、子どもはその姿によい影響を受けます。教養のためにと子どもをコンサートに連れて行っても、隣で親が寝ていては、「このコンサートは、その程度の価値のものか」と、子どもは思ってしまいます。保護者がよいと思うものを一方的に与えるのではなく、親子で一緒に楽しむような場をつくれるとよいでしょう。そうしたことを積み重ねながら、将来にわたって通用するコミュニケーション力を、子どもに育んでいっていただきたいと思います。

(本記事の執筆者:神田 有希子)