最近は、発達障害に関する情報が多く発信され、発達障害に対する理解も進みつつあります。しかし、正確性に欠く情報が流布していたり、学校現場での体制が十分でなかったりと、課題もまだ多いのが現状です。私は精神科医として診療の現場に立ち続け、発達障害のある子どもやその家族と多数接してきました。今回は、発達障害のある生徒(特に高校生)に対して、学校や教師がどのような意識を持ち、どんな行動を取るとよいのかをイメージできるよう、発達障害に関する情報を臨床の立場からお伝えします。

「発達障害」は病名ではなく、総称

発達障害そのものに触れる前に、10代の脳の特徴を確認しましょう。10代は体が著しく成長する時期ですが、脳も成長期であるが故に未熟で不安定です。そのため、新しいことや刺激に興奮しやすかったり、誘惑に弱かったりと、個人差はあれ、感情をうまくコントロールできないことが少なくありません。それはホルモンの影響により、ドーパミンが盛んに分泌されることが原因です。時には、してはいけないことをあえてして、その悪ふざけがエスカレートしてしまうこともあります。10代という時期の脳は、そのような状態なのです。

続いて発達障害について確認しましょう。発達障害とは、生まれつきの認知や行動の特徴によって、対人関係やコミュニケーション、行動や感情のコントロール、学業などに大きな困難を伴う状態のことで、ADHD*、ASD*、LD*の3つの代表的な障害の総称です。いずれか単独で症状が見られることもあれば、ADHDとLDなど、複数が併存する場合もあります。複数の遺伝子の特定の組み合わせが関連して、それらの障害が現れることが医学的に明らかになっています。ですから、家庭環境や保護者の養育態度自体が原因で発達障害になることはありません。

*ADHD:注意欠如多動症または注意欠陥多動性障害 *ASD:自閉スペクトラム症

*LD:学習障害

発達障害のある児童・生徒に関する最新の調査は、2022年に文部科学省が行った調査*が有名です。「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた小・中学生の割合は8.8%、高校生は2.2%という結果ですが、それらの数値は発達障害のある児童・生徒の割合を示すものではありません。そのため、現場の先生方が思っている発達障害の可能性のある児童・生徒数とはギャップがあるかもしれません。

*2022年文部科学省調査「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

多感な時期のため、発達障害のある生徒が「悪目立ち」をしてしまう恐れ

発達障害の種類や程度、そして10代の脳の特徴が組み合わさることで、発達障害のある生徒の症状は多様です。さらに、受験や進路選択など、10代ならではの節目や家庭環境なども加わり、発達障害のある生徒が置かれている状況は1人として同じケースはありません。臨床上、患者の生徒本人の具体的な困りや症状の中で多く見られるのは、

・学習上の困難を抱えていることから、宿題ができない

・論理的、客観的思考が苦手なことから、作文が苦手

・協調運動障害も持つため、運動が苦手

・朝起きられないため、遅刻が多い。またはそれが原因となって不登校傾向となる

といった状況です。私の病院では、来院する高校生の半数程度が「自分は発達障害かもしれない」と自覚しています。診察した結果、自覚した通り発達障害だったということには必ずしもなるとは限りませんが、反対のパターンもあります。すなわち、発達障害がある自覚はなかったが、診察したら発達障害だったということです。例えば、自律神経が乱れているから朝起きられないと思って受診した生徒が、実は発達障害があり、その影響で睡眠障害を併発していたといったケースなどが挙げられます。

中学生の時に精神医学や精神分析の考え方に出合って以降、夢中で関連する本を読みあさった。開業医として日々臨床に立ち続けながら、より多くの人に精神医学を分かりやすく伝えたいと考えている。写真は、講演会で登壇した時の1枚。

ほかにも、集団行動が難しい、時間や規律を守れないといった傾向が見られ、いじめの対象になってしまうこともあります。この時期の生徒誰しもが、10代の脳の特有の未熟さや過敏さから行動を起こしやすい状態にあります。そうした中で発達障害のある生徒が障害に起因する行動を起こすと、生徒集団において言わば「悪目立ち」してしまうのです。

留意すべきは発達障害そのものよりも二次障害

「悪目立ち」によっていじめの対象になってしまうことは問題ですが、実は発達障害で怖いのは、二次障害の併発です。発達障害の二次障害とは、障害の特性によって生じた困り事やストレスが蓄積され、その結果として発生する精神疾患や行動のことです。例えば、学校生活での孤独感や疎外感からうつ病を発症したり、授業についていけず自己肯定感が低下したりする症状です。二次障害を発症すると、その後の社会生活がより難しいものになってしまいますが、周囲の適切な理解やサポートによって予防することが可能です。

発達障害のある生徒への配慮や支援、二次障害の予防などは、教師個々の努力だけでは対応し切れません。管理職が、学校や教師は何をどの程度担うべきなのかを判断する必要があります。管理職のリーダーシップの下、「チーム学校」として、限られた資源を有効活用する仕組みづくりが求められていると思います。それは単に体制図を作るだけではなく、現実に機能する体制にしておかなくてはいけません。

その第一歩は、管理職を巻き込んだチームビルディングです。教師が個別に動いている現状を変える必要性を教職員全体で認識し、管理職にも理解してもらいます。「チームビルディング自体が大変だ」と諦めないでください。一部の教師の善意と自己犠牲の上に成り立つ体制はいつか破綻し、その教師がつぶれてしまいます。また、そもそも学校が対応する必要がない範囲まで教師が担っているのならば、その体制自体を変えなければいけません。管理職も、問題が深刻化する前段階での情報共有を望んでいるはずです。管理職の意見を仰ぎ、縦のコミュニケーションを密にすれば、学校全体がもっと円滑に動いていくと思います。

次に、「こういう時にはこうしましょう」といった、対応の範囲と程度をマニュアル化しておきます。例えば、発達障害の可能性のある生徒がテストを受けられなかった場合、医師の診断書があればテストをレポートの提出に代替する、診断書がなければ通院を勧めるといったことです。よく発生するケースだけでもよいので、教師個人の判断に頼らず、教師誰もが対応できるレベルの内容を学校全体の合意として可視化することが重要です。

並行して、横のコミュニケーションも活用します。私が知る限り、スクールカウンセラーがうまく機能していない学校も少なくないように感じます。教師とのコミュニケーションが少なく、カウンセラーの気づきや提案が管理職に届きにくい。そうした状況はとてももったいないことです。また、発達障害に関する外部研修に参加する機会があれば、その研修に参加した他校の教師とぜひ情報交換をしてください。テキストに書かれた内容よりもリアルで有効なヒントが得られるかもしれません。

合理的配慮と二次障害の予防が最優先

発達障害のある生徒がクラスに1、2人いてもおかしくないのが現状です。教師は生徒に対して合理的配慮は必要ですが、発達障害に関する専門的な知識やスキルの習得に長時間費やすことは必須ではないと私は考えます。むしろ、通常の生徒指導の延長として、発達障害のある生徒を身体や言葉の暴力から守り、二次障害の予防につながる見守りや手立てを講じていただくことが重要ではないでしょうか。できる限り他の専門スタッフや学校外の支援を活用する方向で教師の負担を抑えつつ、学校全体で対応にあたる仕組みをつくっていただきたいと思います。

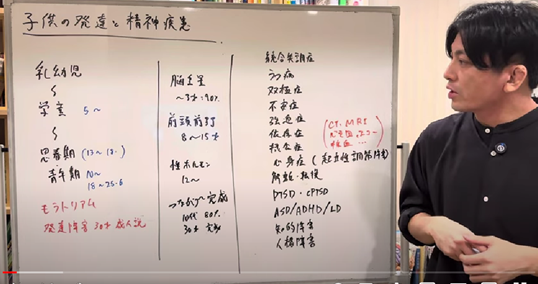

直接来院できない人たちのために、動画での情報発信にも力を入れている。益田先生は「動画は見てほしいが、動画を視聴したユーザーが投稿した数々のコメントも、発達障害のある生徒への支援の参考になるのでぜひ目を通してほしい」と話す。画像は益田先生が運営する「精神科医が解説、子どものこころCh」の動画より。画像をクリックするとトップページへ遷移。

(本記事の執筆者:神田 有希子)