前回は、精神科医としての臨床経験を基に、主に高校生を念頭に置いた発達障害のある生徒の基本的な傾向と、彼ら彼女らへの支援を学校全体で取り組むことの大切さをお伝えしました。今回は、発達障害の可能性のある生徒への指導・支援にあたる教師自身のケアについてお話しします。

周囲の心身の健康をいかに保つか

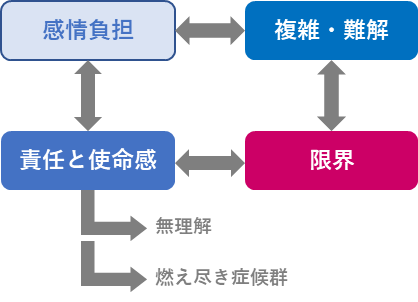

発達障害のある子どもの教育は、症状によってかかわり方を試行錯誤しながら行うもので、子どもの発達や状況に応じて長期間、子どもに向き合うことになります。また、発達障害のある子どもはとてもデリケートです。そのような子どもとかかわる大人には心労が伴い、責任感や使命感からその状況を打開しようとしても、限界を感じて疲弊し、燃え尽き症候群になってしまうことがあります。周囲の無理解などがきっかけで、かかわる大人自身がうつ病になることもあります。

図1 発達障害のある子どもの教育において教師が抱える課題の関連図

セルフケアの重要性

発達障害のある子どもに日々向き合っている学校の教師や保護者がいかに自身の心身の健康を保つか。私はセルフケア(自分のできる範囲で自分の面倒を見ること)を大切にしていただきたいと思っています。

患者さんから、「益田先生は疲れませんか」と聞かれることがあります。困難を抱えた人たちの話に真剣に耳を傾け、先が見えにくい道を進みながら最適解を考えるのは確かに容易ではありません。しかし、プロとして、そうした大変さに打ち勝てるよう、日々心を鍛えているので、多くの人よりも疲れにくいと思っています。未熟な部分もありますが、医師になりたての頃よりも明らかに成長していると、自信を持って言えます。

疲弊しないために鍛える、成長するとは、どういうことだと思いますか。それは、自らの心身の健康を維持し、課題に対処できるセルフケアの力を高めることです。その基本的な考え方や具体例を紹介します。

休息するために頭の中を整理する

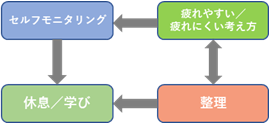

まず行うべきはセルフモニタリングです。それは、自分は今どんな状態なのか、どれくらい疲れているのかを知ることを指しますが、自分自身のことは意外と分かりにくいものです。普段よりも呼吸が浅い、金遣いが荒くなっている、食欲が湧かない、よく眠れない、妙にイライラするといった、自分の心身の状態に目を向け、自分で自分を知ってあげるようにします。その上で、自分の心身の状態に合わせて最適な行動を取ります。心身ともに休息することが必要なのか、休息をしつつ、学ぶことも必要なのかといった、休息のあり方を自分で考えます。その際、休息するにしても、頭の中が混乱していると、ゆっくり休むことはできません。休息する前に、それまでの知識や経験を整理したり、自分が頑張ってきたことの意義や目的を問い直したりする作業が長期間子どもの教育に向き合うためには必要です。その作業の過程では、自分の価値観や信念と向き合うことも必要になるでしょう。本棚を整理する際に、ジャンル別に分けるのか、本のタイトル順で並べるのか、何年前までの本をリサイクルするかなど、基準に沿って整理するのと同じです。完璧主義や責任感が過剰に強い場合は疲れやすいため、自分の考え方自体を変える方がよい場合もあります。そのようにして、バランス感覚の取れた疲れにくい考え方へと自分をブラッシュアップしてあげることが、セルフケアのポイントの1つです。

図2 セルフケアの基本的な考え方

生成AIやメンターも味方につける

セルフケアの力を高めていくためには、いくつかのキーワードがあります。その一部をご紹介します。

●自他の境界を引き、疾患を知る

自分と他人は違う人間で、自分ができることはここまでで、相手ができることはここまで、それ以上でもそれ以下でもない。できないことは諦めることも必要。そうした線引きをしっかりとすることが大事です。そして、「自分だったらこう思う・できるのに、なぜ、あの人はしない・できないのだろう」と思うこともあるでしょう。しかし、相手に発達障害があり、その特性からしない・できないのであれば納得できるでしょうし、相手への対応も異なってくるはずです。専門的な知識の習得は難しくても、発達障害に関する基本的な知識は身につけておきましょう。相手の特性を踏まえて物事を考えることは、自分が疲れないためにとても大切な視点です。

●生成AIやITの活用

生成AIは万能ではありませんが、問題を細分化して整理することが得意です。例えば、あなたが教師であるとしたら、立ち歩きが止まらない生徒に対して受診させるべきと言ってきた同僚の考えに賛同しますか。答えに悩んだ場合、受診させることのメリットとデメリットを生成AIに尋ねると、複数の視点での答えが返ってきます。生成AIの答えをうのみにするのではなく、自分の仮説や考え方に漏れがないかを客観視するツールとして活用しましょう。また、ポイントとなるのが「問いの立て方」です。そもそも何を明らかにしたいのかが分かっていないと、生成AIを使う意味がなく、次の行動も脈絡がないものになってしまいます。適切な問いを立てる時間の確保が大切で、そのためには、休息して脳にもゆとりを持たせることが必要です。立てられた問いの数が増えると、その分だけ知識や経験が豊かになり、後の対応がスムーズになります。

●メンターと対話する

自分にはメンターなんていないという先生もいるかもしれません。その場合、「自分はなぜ教師になりたいと思ったのか、教師になってどんなことをやりたかったのか」を、「心の中のメンター」と対話してみましょう。自問自答とは異なり、少し遠くから自分のことを客観視してみることがポイントです。とは言え、自分の心の中のメンターとの対話には限界があります。できれば生身のメンターを見つけたいものです。要は、自分の中で抱え込み過ぎず、何が問いなのかを整理してくれる他者の存在があるとよいということです。

「セルフケア」と「チーム学校」で、発達障害のある生徒を支える

セルフケアは、その人を疲れにくく、健全な状態にするとともに、今、目の前にある問題から目を背けずに、その問題を客観的に捉えて向き合う作業でもあります。つまり、ケアするのと同時に、成長につながるプロセスでもあるのです。また、医学的には、心身が健康であるということは、「心身のバランスが整っていること」のほかに、「よい人間関係に恵まれていること」「きちんとした知識や概念があること」も含まれます。発達障害のある生徒を支援する先生方には、ぜひ校内でのチームビルディングで良好な人間関係を目指すこと、校内における論理・倫理を皆で可視化して共有し、最低限必要な知識を学ぶこと、最終判断者である管理職のリーダーシップの下、教師が疲弊しないように、目の前の課題を「チーム学校」として1つずつ乗り越えていくこと(前回)、それらを自身のセルフケアと併せて取り組んでいただきたいと思います。

(本記事の執筆者:神田 有希子)