幅広い領域で精力的に取材や執筆活動をされている、編集者・ライターの太田美由紀さんによる連載コラム「子どもと教員がいきいきと動きはじめる学校」です。

第1回は、「できる・できない」からの解放。学校はまず、子どもたちが自分自身を大切にできる場所であることが前提という太田さん。小さな変革から子どもたちが変わっていった学校の事例も踏まえ、連載をスタートしていただきました。

※筆者プロフィールは末尾リンクから

はじめに

「学校は変わらなければならない」という言葉があちこちから聞こえてきます。しかし、その思いを強く抱きながら、「実際に変えることは難しい」と葛藤を抱えている方も多いでしょう。具体的に「何を」「どうやって」「何を目指して」変えればよいのか。身動きが取れない現状で一体どこから手をつければいいのか。そのはじめの一歩が踏み出せない。

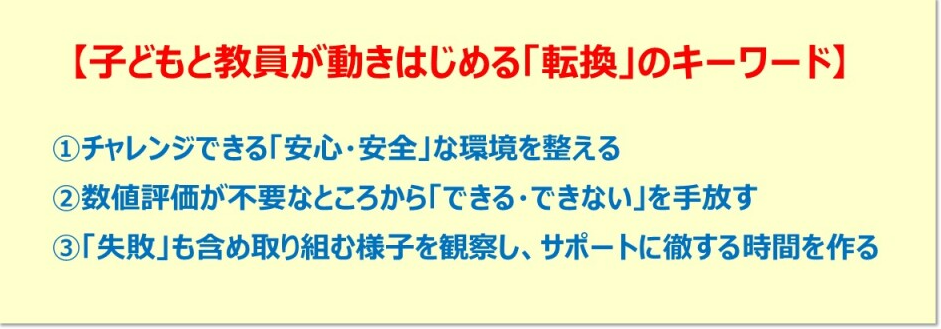

私は長年、子育てや教育を中心に現場取材を重ねてきましたが、ここ数年、取材を通して「子どもたちが変わった」「先生たちが変わった」「学校も変わった」という声に出合うことが増えてきました。その変化の多くは、ほんの小さな転換から一歩を踏み出していました。目指すは、「子どもと教員がいきいきと動き出す」ことです。

どの学校も、正解や方法が明確にわかっていたわけではありません。遠回りでもまずはやってみようと、できるところから一歩を踏み出し、試行錯誤しながら対話し、微調整を繰り返しています。まさに、子どもたちに求める「主体的な」姿を、教員自らが体現していました。これから全12回の連載で、さまざまな実例を交えてその「転換」についてお伝えします。

「できない」体験が奪われている子どもたち

何かを変えるにはチャレンジが必要です。しかし、効率を求め「失敗しない」ことをよしとする文化の中では、新たなチャレンジは生まれにくい。私たち大人は、そんな文化の中で長年育ってきました。親子関係にも日本社会にも、そのような文化が浸透しています。学校の問題の多くは社会全体とマトリョーシカのような入れ子構造になっています。

効率よく授業を進め、直近のテストや学期末の成績を上げ、そして将来、受験に少しでも有利になり、社会人になって困らないように——。親も教員も、子どもたちの「できない」を、効率よく「できる」ようにしてあげたいと願って子どもたちに関わっています。

しかし、そもそも「できる」とは何でしょうか。正解に一刻も早くたどり着き、たくさんの問題を解けることなのか。「失敗しない」ことなのか。また、最短コースで「できる」ように誘導することが、果たして学びの本質なのでしょうか。

教育学者の大田尭さんは、『学力とは何か』という著書の中で、「問いと答えの間」が大切だと述べています。「できない」「わからない」を体験するからこそ、「問い」が生まれ、どうすれば「できる」のかという試行錯誤がはじまり、主体的な学びがはじまる。そこには時間が必要です。

幼い頃から、転ばないように、こぼさないように、喧嘩をしないようにと、失敗をできる限り回避するよう育てられてきた子どもは、新しいチャレンジをすることが難しくなります。「遊び方がわからなくなる」こともあるほどです。小学校、中学校でも、間違えないように、失敗しないように、より早く、より多く問題を解くようにと、先導してアドバイスをされ続ければ、自分で考えることを手放してしまうこともあります。

チャレンジできる安心・安全な環境を整える

子どもたちが主体的に学びはじめるためには、自分で時間をかけて考え続け、失敗を気にすることなく試行錯誤を楽しみ、評価を気にせずチャレンジできる安心・安全な環境を整えることがベースとして必要です。その環境を整えることができるのは、子どもたちではなく教員です。

ある公立小学校の先生は、高学年などで「手を挙げなくなる『呪い』」がかかってしまっている学級を担任した際、時間をかけてその「呪い」を解いていくと話してくれました。

「失敗したくない」というプレッシャーは子どもたちに刷り込まれていきます。間違えた答えや自分の意見を言ったことがネガティブな体験に結びついていると、できるだけ発言しないほうが安全だと思うようになってしまいます。その「呪い」を解くには、間違っても、人と違う意見を言っても大丈夫であり、それが新しい視点となりみんなの理解を深めることにも役立つことを繰り返し体験できるように、教員が促していく必要があります。

その先生は、まず、「問題が解けた人は指名しないので手をあげてください。答えてもらう場合にはもう一度たずねます」というところからはじめます。6割から8割の手があがるようになったところで、「じゃあ、どう考えたか教えてくれる人はいるかな」と声をかけると手をあげたうちの4割は残ります。重要なのは、その後、どんな答えにもポジティブに反応することです。

授業以外の話し合いからほぐしていくこともできます。端末などを活用して必ず全員の意見を聞き、個人名を出さずに多様な意見を紹介することを繰り返すうちに、この学級は安全な場所で、正解や模範的な意見だけを求められているのではなく、自分の意見を言っても嫌な思いをすることはないと体験的にわかるようになっていきます。

そうして「呪い」が解けることで、ようやく多くの子どもたちが安心して意見を言えるようになり、自分で考えることができるようになっていく。新しくクラス替えをした場合などには、そうなるまでに1ヶ月くらいかかることもあるそうですが、これは、すべての授業で子どもたちがいきいきと動き出すための活動のベースになっていきます。

試行錯誤するプロセスに寄り添い、伴走する

学校の授業やシステムすべてを一気に変えることは難しくても、週にたった1時間、教員が一丸となって「できる・できない」からの解放に挑戦したことで、実際に子どもたちの姿が変わった学校があります。神奈川県のある公立中学校の実践です。

毎週水曜日6時限目、週に1時限の総合的な学習の時間を、生徒が自分の「好きなこと・興味のあること」をテーマに設定する「探究」の時間としました。そのテーマは幅広く、スポーツ、ゲーム、料理、韓国、漫画、音楽、身体、自然科学、生物、技術家庭、人文、乗り物など、多岐にわたります。中には、うまい棒と納豆の関係をテーマに設定する生徒や、数人のグループでペットボトルフリップ(ペットボトルをくるっと回して立てる)の動画作成に挑戦した生徒もいました。

例えば、「うまい棒と納豆の関係」というテーマは、担当教員にとって不安な題材でした。しかし基本的に生徒が考えたテーマには口出しせず、生徒が試行錯誤するプロセスに寄り添い、伴走するということを事前に教員間で話し合っていました。教員がテーマ選びに口を出したくなったり、先導してアドバイスをしたくなったりする気持ちをグッと抑えられたのは、テストや数値評価の必要がないことも大きかったはずです。

夏休みに弟がラジオ体操で大量にもらってきたうまい棒を使えば、嫌いな納豆を食べられるかもしれないと考えたその生徒は、さまざまな味を試した結果、「シュガーラスク味と混ぜると納豆を食べられる」と嬉しそうに教員に報告しました。その時、教員は、「もっと合いそうな味があるのに不思議だね、どうしてその味なんだろう」と声をかけたと言います。生徒はあることを思いつき、翌週、砂糖を持参しました。「糖分が納豆の臭みを抑えるのではないか」という仮説を立てたのです。その後も、「粘りを消す正体」についても仮説を立て実証するなど、プロセスで生まれた疑問に果敢にチャレンジし、当初のテーマをさらに深めていきました。

子どもの興味に寄り添い、伴走するのは、ある意味不安な時間です。「こうすれば早い」「このほうが確実」と先回りしたくなりますが、子どもの思考のプロセスをじっと観察してサポートする機会は、生徒を見る教員の視点を変えていきます。

「探究」がはじまる前には難色を示していた教員も、「自分で選んだテーマが思うように進まなくても最後まで粘り強く集中して取り組み、学校生活にも意欲的な生徒が増えた」と、子どもたちの変化に驚いています。

こうした手応えは、その後の教員の研究授業への取り組みや、ほかの教科での授業形態の変化に波及しています。週にたった1時間の「探究」の時間が、子どもたちの姿を変え、教員の視点を変え、学校を大きく変えていく。この学校の子どもたちは変わったのではなく、本来子どもたちが持っていたはずの、学びに向かう姿を取り戻したと言えるかもしれません。

この第1回は、プロローグです。わずかな「転換」で子どもたちがいきいきと動き出した実践を次回以降もご紹介しながら、教員の関係性の再構築についても紐解いていきたいと思います。この連載が、皆さんのはじめの一歩につながることを願って。

第2回 子どもの声や様子に「応える」 は、8月29日に公開予定です。

※本連載は、太田氏が学校取材を担当した以下書籍より再構成したものです。詳しい事例については書籍をご参照ください。

『学校とは何か 子どもの学びにとって一番大切なこと』(汐見稔幸 編著)

本体価格 1,000円(税別)、出版社 河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631769/

太田美由紀