中学校時代、ふとしたことがきっかけで陸上競技部に入部し、それから2016年に引退するまで、私の選手生活は決して順風満帆なものではありませんでした。2004年に開催されたアテネ五輪の女子マラソンでの金メダルの獲得という世界の頂点だけでなく、けがに苦しんだ時期も経験したからこそ得られたスポーツに関する知見や、感じられたスポーツの素晴らしさを今回、学校教育の中でスポーツにかかわる人たちや、保護者の方々にお伝えしたいと思います。

努力するプロセスと、そこに必在する他者とのかかわりこそ大事

30年以上にわたるスポーツとのかかわりを通じて学んだのは、物事に取り組む際のプロセスと、プロセスの中で出会う他者との関係性の大切さです。途中、どんなに苦しくても、諦めずに努力をし続ければ、その分だけ目標に近づくことができ、そして目標を達成した時の喜びは大きくなります。現役時代の私のモットーは、「走った距離は裏切らない」でした。マラソンのような長距離、長時間の戦いとなる競技は、試合までに練習をすればするだけ結果が返ってくるということです。そのことを私は身をもって実感しました。

物事に取り組む際のプロセスには、必ずと言ってよいほど他者が存在します。自分が掲げた目標の達成に向かって様々な人が手を差し伸べてくれるからこそ、目標に近づくことができます。2004年のアテネ五輪の女子マラソンで、日本人として2人目の金メダルを獲得しましたが、その後はけがで競技大会を欠場するなど、苦しい期間を過ごしました。しかし、目標を達成した時だけでなく、結果を出せずに苦しんでいる時も変わらず支え続けてくれた人たちがいました。つらい時も1人ではないと思うことができ、努力をし続けることができたのは、そうした人たちがいてくれたおかげです。私の場合、競技生活を通して最もかかわりが深かったのはコーチでした。私の目標を自分の目標として捉え、文字通り四六時中、私の様子を気にかけ、伴走してくれました。そのコーチは現在、私がアドバイザーを務める実業団の監督として選手たちを育成しています。少しでも当時の恩返しができればと思い、私も選手の育成にかかわり、監督をサポートしています。

アテネ五輪の頃、スイスのサンモリッツで合宿していた時の様子。標高1800メートルの高地で毎日数十キロを走り込んだ。筋力トレーニングやインターバルトレーニング(速く走る、ゆっくり走る、を繰り返すトレーニング)も欠かさず、その練習量は野口さんが自負するだけの充実ぶりだった。自転車で伴走しているのは野口さんが最も信頼を寄せてきた指導者の1人である、岩谷産業現監督の廣瀬永和氏。

「走った距離は裏切らない」は奇麗事だと思う方もいるでしょう。競技の結果だけを見れば確かにそうかもしれません。しかし、もし努力が報われなくても、そのつらさをばねにして次につなげる力があれば、それでいいと考えます。苦しい時をどう乗り越えるかが人間として成長につながりますし、努力をしていれば、手を差し伸べてくれる人は必ず現れます。頑張り続けるプロセスを通して他者と信頼関係を築き、人とのかかわりによってまた頑張り続ける――そうした過程はすべて人生の糧になるのです。

練習日誌で自分を客観視する

走行距離も時間も長いマラソンは、心・技・体の中で「心」の強さが特に求められます。レース中に少しでも弱気になると失速してしまうので、いかにポジティブな気持ちを保てるかが重要です。金メダルを獲得したアテネ五輪では、レースの直前まで緊張していましたが、「誰よりも練習し、走ってきたから大丈夫!」と自分に言い聞かせ、スタートラインに立ってからは平常心を保ち、いつもの走りができました。もちろん、普段の練習時から心の強さが必要です。他のスポーツにもあてはまると思いますが、試合を迎えるまでの目標設定とその目標を絶対に達成しようとする思い、そして日々の練習への集中力が求められます。

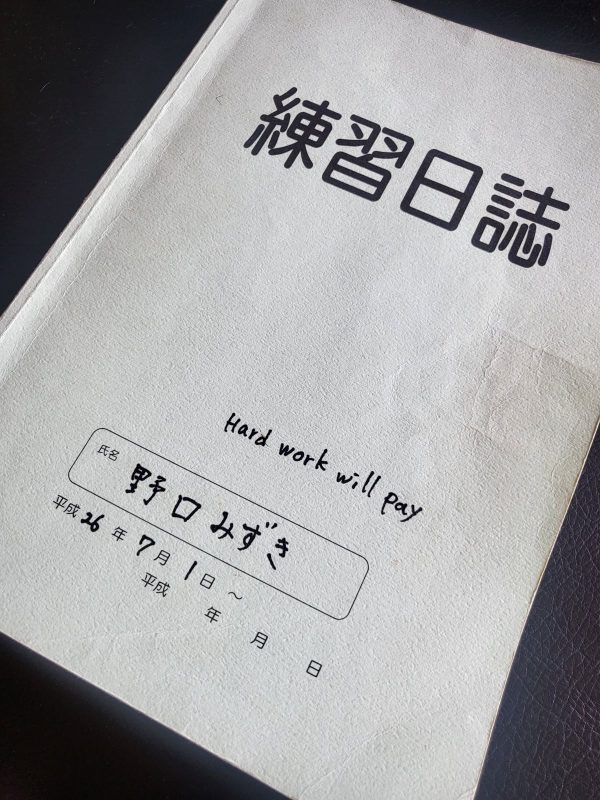

現役時代は毎日欠かさず練習日誌を書いていました。その日の練習の結果や体重、心拍数といったことに加え、1日の感想も書きました。記入後は日誌を監督やコーチに提出。翌日に赤ペンのコメントつきで返ってきました。パソコンやスマートフォンで入力する方が手軽だと思いますが、私はずっと紙のノートに書きました。日々の体調や心の整い具合は文字に表れます。調子が乗っている時は字や言葉遣いが奇麗で、その反対もしかりです。自分の状況を文字化することは、マラソンの成績の向上につながっただけでなく、自分を客観視する訓練にもなりました。そして、自分を振り返ったり、物事を整理して考える工夫をしたりすることの大切さを学びました。例えば、インタビューを受けたり、人前で話したりする時に、練習日誌で文字化したことは、スムーズに言葉として口から出てきます。また、マラソンから離れた場面でも、自分の考えを他者に伝える必要がある機会に出合う度に、練習日誌での文字化が生きていることを実感します。

金メダリストの始まりは部活動の短距離走

陸上競技は中学校の部活動で始めました。仲のよい友人から一緒に陸上部に入ろうと誘われ、「じゃあ、そうしようかな」と軽い気持ちで入部しました。友人の誘いがなければ、英語部かバスケットボール部に入っていたと思います。陸上部では短距離走を選びました。小学生の頃から徒競走は大の得意でしたし、走ること自体も好きだったからです。ところがある時、駅伝の練習に呼ばれて走ってみたところ、先輩たちより好タイムをマーク。自分は長距離走の方が合っているのかもしれないと思い、長距離走に転向しました。その後、高校、実業団と長距離を走り、特にハーフマラソンでは世界レベルの成績を残すことができました。そしてフルマラソンにも挑戦してみようと思ったのが2000年ごろです。当時は高橋尚子さんが日本人初の五輪マラソン金メダリストとなった時期で、大いに刺激を受けるとともに、後に続きたいと思うようになりました。

心の強さを身につけた「チームハローワーク」時代

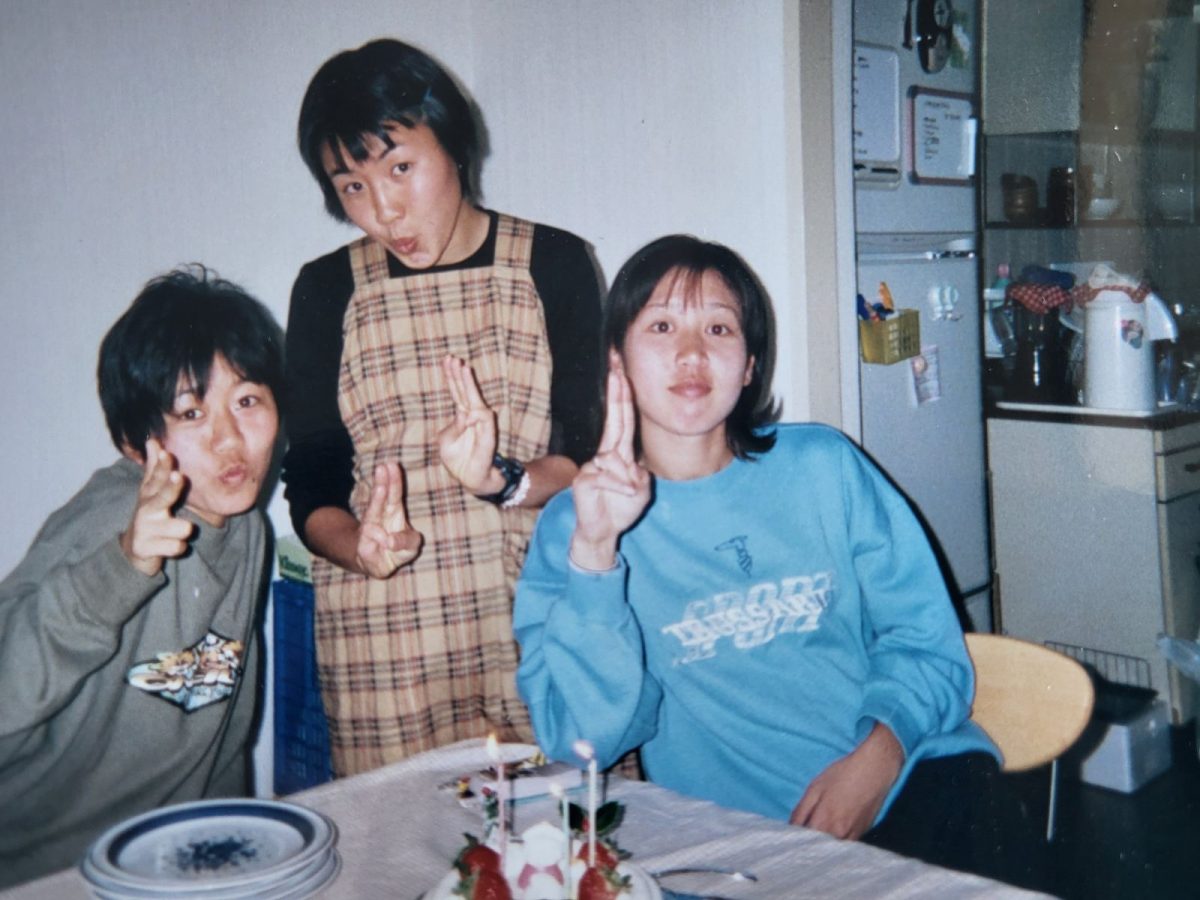

金メダルまでの道は順風満帆だったわけではありません。実業団に入って1年半後、所属先の経営陣と対立した監督が退職しました。私も、マネージャー、コーチ、何人かの選手とともに退団しました。次の実業団に入るまでの4か月間ほどは、雇用保険の基本手当を受給しながら競技を続けました。その時代を私は「チームハローワーク時代」と名づけています。住まいは団地で、1部屋2人ずつでの共同生活。実業団時代は当然だった、調理師や栄養士さんが作ってくれる食事もありませんでした。練習しながら自炊し、栄養学も身につけました。しかし、当時は苦しいと思うことはなく、むしろ楽しい毎日でした。しかも、食事や睡眠を意識しながら生活することで身体の土台が強化され、精神的な強さも身につけることができました。その後再び実業団に所属した際、お給料をいただきながら好きな陸上に打ち込めることがどれだけありがたいことなのかを実感し、感謝の思いとプロ意識が高まりました。それによって、競技成績も大きく向上しました。ちなみに、当時出場したハーフマラソン大会で好成績を収めたことが、トラック競技からハーフ・フルマラソンに転向するきっかけとなったのですが、内実は、資金難で出られる大会が限られていて、専門外だったハーフマラソンでも出られる大会なら何でも出るといった状況でした。今思うと、「チームハローワーク」時代がなければ、後に「ハーフマラソンの女王」と呼ばれ、五輪で金メダルを獲得することはなかったかもしれません。

後にも先にも、自覚できるほどの成長を感じられたのは「チームハローワーク」時代だけです。周囲から見れば苦しい時期だったのかもしれませんが、そうした時期ほど、精神的に強くなれるのだと思います。それは、どのような状況にあっても、自分が大好きなことを諦めずに続けたからこそ得られた貴重な経験だったと言えます。

(本記事の執筆者:神田 有希子)