映画や書籍で「ビリギャル」を知ってくださった方が大勢いらっしゃると思います。私が「ビリギャル」こと、小林さやかです。2024年にアメリカのコロンビア大学教育大学院を卒業し、現在は起業の準備をしています。今回、私自身の経験や学びへの思いを伝えることが、勉強の面白さに気づいたり、学びの意味を見いだしたりする子どもを1人でも増やすことに役立てたらうれしいです。

「地頭がよいから」ではなく、学びの自己効力感を高められたから慶應大学に合格できた

私は高校2年生の時の偏差値が30程度だったのにもかかわらず慶應大学に現役合格した「ビリギャル」として、社会の注目を集めました。私の努力を褒めてくださるコメントを多くいただいた一方で、ネガティブなコメントも多数見聞きしました。その最たるものが「合格することができたのは、地頭がよかったからでしょ」といった内容のコメントでした。実際は、合格する前はむしろ地頭が悪いと言われていました。私が慶應大学に合格することができたのには、何か理由が絶対にある。それが何なのかを何年も考え続けてきました。大学院に進んだのも、その答えを自分で見つけたかったからです。

アメリカの大学院に進学し、認知科学を学んで分かったのは「自己効力感」が私の合格の原因を明らかにするキーワードの1つだということ。

自己効力感という言葉を簡単に説明すると、特定のタスクを前にした時に、自分の能力と照らし合わせて、それができそうと思うか、の感覚を意味します。私は受験勉強中、「頑張れば合格できる!」と、自己効力感を高め続けることができたので、勉強も継続することができ、その結果、高い目標を達成することができたのだと思っています。自己効力感は、受験を乗り切る上で本当に大切なものですし、これからの人生のどの地点においても、自分が前に進むために不可欠なものだと考えています。

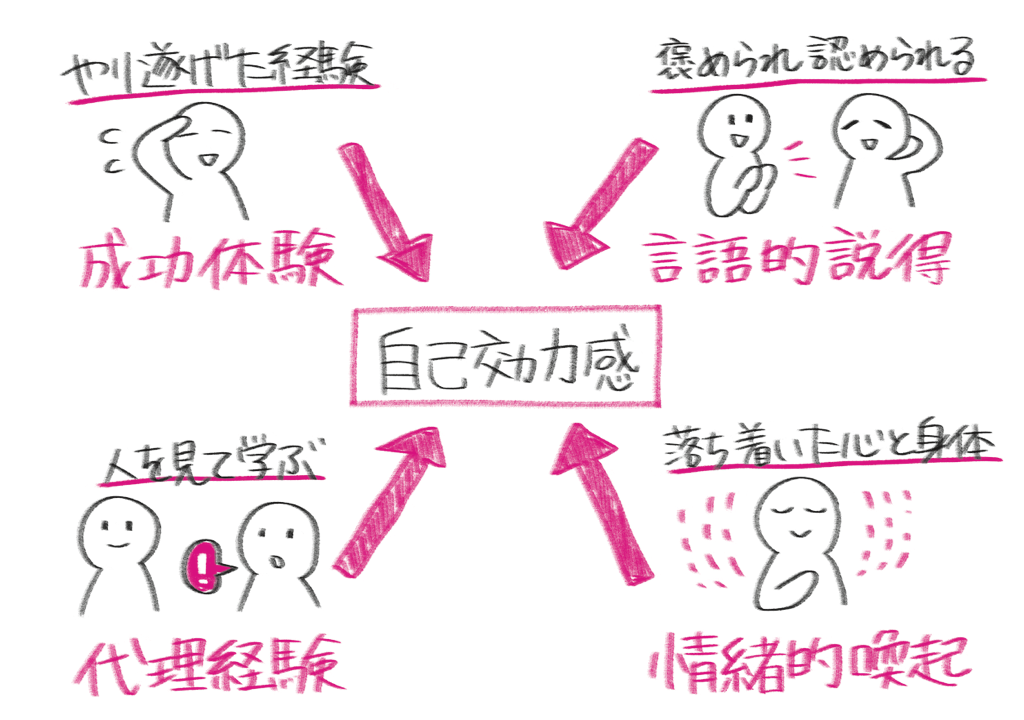

では、なぜ私は自己効力感を高め続けることができたのか。自己効力感を高める要因には、(1)代理経験、(2)言語的説得、(3)生理的・情緒的喚起、(4)達成経験の4つがあると言われています。受験生時代を振り返ると私は、周囲からは無理だと思われていた高い目標を掲げても、塾の先生や保護者などから助言やサポートをしてもらう中で、4つの要因が満たされたから、自己効力感を高め続けることができたのだと思います。

具体的には、(1)の代理経験は、映画「ビリギャル」を見たらやる気が出たといったことのように、他者の成功を自分に重ね合わせて、「何かやれる気がする」などと思うことです。自己効力感が瞬時に上がります。

(2)の言語的説得は、「あなたならできる。だって、こんなに伸びたじゃないか。大丈夫」などと自分の能力やスキルが優れている点を他者が言語化し、何度も励まされることです。私の場合、塾の先生や母が、「さやかちゃんなら大丈夫。周りがどんなに無理と言っても、私は絶対に合格できると思っているよ」などと励まし続けてくれました。ただ、言語的説得においては、言語化してくれる相手が自分と信頼関係を築けていることが必要です。

(3)の生理的・情緒的喚起は、自分のやる気が出るようにポジティブな状態を保つことです。大事なテストの直前に手が震え出したら、「緊張してきた。やばい」と思わずに「やる気がみなぎって興奮してきた証拠だ!」と自己解釈の方向をコントロールすることで自己効力感を高めることができます。物事をポジティブに考える方が新しいことや難しいことにチャレンジしやすく、成果も出やすいことは、複数の研究からも明らかになっています。

(4)の達成経験は、成功体験のことです。特に同じ分野での成功体験は(1)~(3)よりも強力な効果があると言われています。自分が納得している成功体験や、できるようになってうれしかったことなどの経験が、自分自身への信頼感を生みます。自らの経験に裏打ちされた自信は、根拠のある自信であり、自己効力感を高める大きな原動力になります。

自己効力感を高める4つの要因

「社会的学習理論」などの研究で知られるカナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱。とりわけ「達成(成功)体験」を積み重ねることで、難しいことにチャレンジするモチベーションも高く維持することができる。

出典:「私はこうして勉強にハマった」(サンクチュアリ出版)P79

抽象的な言葉ではなく、客観的なフィードバックで励ます

教師にはぜひ、子どもたちが成功体験を積むためのサポートをしてほしいです。小さなことでも構いません。例えば、ある単元でつまずき、「もう自分は無理かも」と、モチベーションが下がっている子どもを見つけたら、タスクの難易度を調整してあげてください。具体的には、その子が6割程度正解できるレベルに戻ってフォローします。そして、「君なら大丈夫」と励ましてあげる。そうした働きかけを続けてほしいのです。

励まし方にもコツがあります。どのようにして勉強を進めたらよいのかさえ分からず、自信をなくしている子に「君ならできるよ」といったことをただ言い続けるだけでは、煙たがられておしまいです。抽象的な言葉ではなく、その子が過去と比べて何がどう変化して、どのような点で成長したのかを具体的に伝えてください。子どもは「自分は頑張った」と思える手がかりがすごく欲しいのです。けれども自分の成長は自分で客観視しにくいものです。そこで、教師がその子の変化を見取り、言語化して伝えるフィードバックが重要になるのです。私が通っていた塾の先生は高校3年生の時に「1年前にこの塾に来た時のことを覚えている? 今ではプロレタリア文学のことを語るようになるなんて、君の成長はすごいよ。本当によく頑張ったね」と伝えてくれました。

その子がどれだけ成長したかは、教師が継続的にその子の様子を見ていないと語れません。最近は、学びの区切りごとに自分で振り返らせることが増えていますが、子どもが自分のことを自分で振り返られるようになるためには、教師が普段から見取ってきたことを、面談といった振り返りの場の前に伝えてあげると、子どもの振り返りの精度が高まり、より具体的に次のアクションを考えることができるので効果的です。

すべての子どもに客観的なフィードバックを行うことはとても時間がかかる、大変なことです。そのため、特に気になる子どもを中心にフィードバックを行うのも一案です。

プロセスが評価される社会になってほしい

受験勉強の真っただ中に、塾の先生が言った次の言葉を今も覚えています。

「君が慶應大学に合格できるはずがないと思っている人たちは、君が合格したと知ったら『もともと頭がよかったからだ』と言うだろう。反対に、もし合格できなかったら、『やっぱり無理だったんだよ』と言うだろう。それまでの努力が全く同じでも、他人は結果でしか物事を判断しないものだよ」

実際、その通りになりました。

また、塾の先生は次のようなことも言っていました。

「大事なのは、君がものすごい努力をしたというプロセスだ。僕やお母さんはそれを絶対に忘れないし、君自身がそれを実感していることが、君にとっての生涯の宝物になる」

アメリカの大学院に通う中で、今の日本には、努力しようと思っても「そんなことは無理だからやめておきなさい」と周りに止められ、失敗体験と成功体験の両方に飢えている人たちが、年齢を問わずあふれているのではないかと感じるようになりました。欧米や、同じアジア圏である中国の人々などは、「努力した分だけ学力は伸びる」ということを皆、信じています。努力というものに対してちゃんと価値を感じているのです。結果はもちろん大事ですが、教師には、結果に至るまでのプロセスもきちんと見取って生徒を評価してほしいと思っています。もし生徒が失敗しても、それを許容する雰囲気をつくってほしいですし、周りとは異なる考えを持っている生徒がいても、その考えを認める寛容さを大切にしてほしいと思います。そうすれば、子どもたちはもっと高い目標に向けてチャレンジしたり、努力したりすることができるようになるのではないでしょうか。

(本記事の執筆者:神田 有希子)

小林さやか(こばやし・さやか)