ー 本シリーズにこめた思い -----------------ーーーーー

社会の多様化・多層化のなか、一人ひとりの学びや成長の質をいかに保障していくのかがますます重要になっています。そのためには地域性や個人の発達特性の違いなど、さまざまに考慮すべきことも見えてきています。ただ、課題の原因も複雑化していて、学校だけ、家庭だけでは対応が難しいことや、従来の制度や発想だけに頼っては行き詰ってしまう事象も増えています。

そこで、学校を起点にして、先進的な取り組みで課題を解決しようとチャレンジしている事例から、これからの教育を考えていきます。

(企画・ベネッセ教育総合研究所 石坂 貴明)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

多様な子どもたちがいることを前提に、すべての子の学びを豊かにする学校の実現のため、学校の“ふつう”を日々アップデートしている公立の小学校があります。その一つ、狛江第三小学校(東京都狛江市)を取材しました。

この小学校には、2022年度からインクルージョン研究者の野口晃菜さん(一般社団法人UNIVA)が、インクルーシブ研修の講師として関わっています。(教育現場におけるインクルーシブとは?——学校の“ふつう”をアップデートするために参照)

この3年半で、教員の関係性、子どもと教員の関係性、子どもたちの関係性、学校や教室の環境、子どもたちの学びに向かう姿など、さまざまな変化が現れています。今回は、6年生の授業を中心にお伝えします。

「おたのしみ算数」の授業に見るインクルーシブな学び

「ハノイの塔、一つ目のルール。一度に一つしか動かせません。二つ目のルールは、小さい数の上に大きい数は乗せられない」

4時間目の開始早々、萩原直樹先生が提示した課題に子どもたちの目が輝き、期待感が高まる。教室のあちこちから前のめりな声が飛び交う。

「何だろう。分数的なこと?」

「移動させる方法を考えるの?」

単元の学習とは別の“おたのしみ算数”と呼ばれる時間だ。今日は「ハノイの塔」という立体パズルをもとにした問い。ルールに従ってそれぞれのピースを最少の手数で移動させるには、どのような順に動かせばよいか。

「本当は、木の棒に大きさの違う円盤を串刺しにして重ねるパズルだけど、今日は紙で考えるよ。ルールを理解したら、ここからは“個別の時間”。自分がやりやすい方法で考えてみよう」

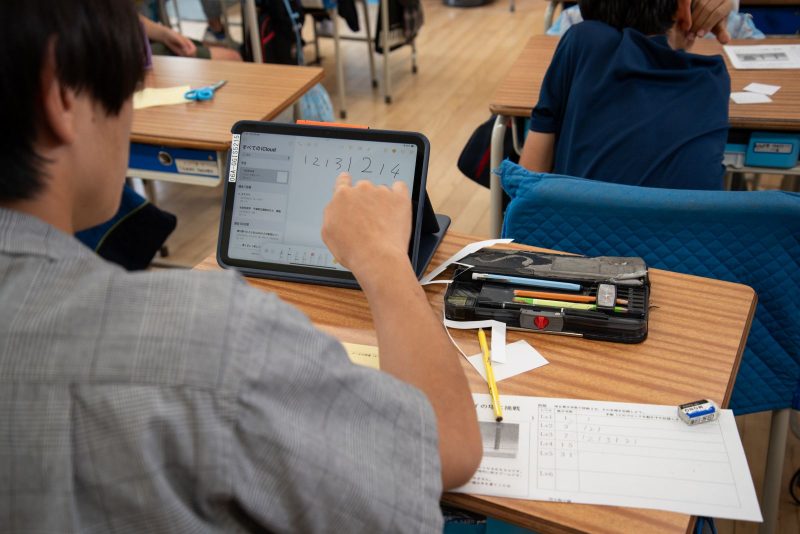

“個別の時間”は一人で考えても立ち歩いて友達と相談してもいい。ノートやタブレットを使うかどうかも自分で選ぶ。床で座卓を広げられるように今年度は備品としてカーペットも購入した。音が気になるときは、自由にイヤーマフを使うこともできる。

子どもたちは各々に動き出す。友達と机をつけて数人で相談する子もいれば、配布されたプリントを手に一人で考え込んでいる子もいる。萩原先生は教室を歩きながら、子どもたちが取り組む様子をみんなにアナウンスし、それぞれの子どもたちの思考が自由に広がるように、選択肢を増やし、子ども同士をコーディネートしていく。

「実際に手で動かしながら動画で記録している人もいるよ」

「あの子が同じように考えていたから、ちょっと話してきてごらん」

「お、もはやブロックを動かさずに考えている人もいるね」

「プリントはレベル6までだけど、レベル10だとどうなるかな? レベル50もできる? 電卓使ってもいいかもね」

全員が、自分のやりやすい方法、自分なりのペースで集中して課題に取り組んでいた。45分の授業時間はあっという間だ。萩原先生は最後まで答えを提示しない。ニヤリと笑って、こんな言葉で締めくくった。

「興味を持った人がいれば、土日の自主学習で続きをやってきてもいいよ。では、モヤッとしたまま授業を終わりましょう」

「ええ〜っ!」

「先生待って、もうちょっとだけ時間ちょうだい!」

チャイムが鳴り給食の時間になっても、ほとんどの子どもたちは夢中で考え続けていた。

自分に合う環境・やり方だと、力を最大限発揮することができる

「昔の自分だったら、こういう授業はできなかったと思います」

萩原先生は、「全員が同じペースで進めることを大事にする “きっちり型”の教員だった」と自らを評する。「一人ひとりの学びやすさ」を大事にする今の授業スタイルに至るには、大きなきっかけがあった。

狛江第三小学校ではじめて学校全体でのインクルーシブ研修が行われたのは、2022年のこと。文部科学省による「令和3年度・4年度 知的障害に対する通級による指導についての実践研究」の一環だった。在籍学級での個別支援や、強みを活かした指導について学校全体で考える必要に迫られた。

萩原先生が「障害は人ではなく社会の側にある」という社会モデルの考え方と出会ったのもその際に行われた野口さんの講演だ。当時は正直なところ、「そんな考え方もあるんだな」と思った程度でピンと来なかった。授業中に立ち歩く子どもがいれば友達が気になるからやめようね」と諭したし、みんなと違うことをしている子には「今はその時間じゃないよ」と注意するのが日常だった。

しかし翌年(2023年)、キャリア教育の一環として渋谷キューズ(SHIBUYA QWS)に見学に出かけた萩原先生は、そこで衝撃を受けたという。

「私は大学卒業後、恥ずかしながら社会のことをあまり知らないままここまで来ていました。渋谷キューズでは、オープンな空間で多様な人が自分の働きやすいように環境を調整し、いきいきと働いていた。形式的に見た目を揃えることも大事だけど、自分に合う環境や自分に合うやり方だと力を最大限発揮することができるんだと目の当たりにしました。何より、みなさん楽しそうに仕事をしていたのが印象的でした」(萩原先生)

(写真左より、森村美和子先生、萩原先生)SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)は、大学生から研究者、企業人、アーティストまで多様な人が集まり、「問い」から社会を動かすアイデアを育む場。単なるコワーキングではなく、世代・分野を超えた働と実験が日常的に行われている次世代型共創施設。(写真提供/狛江第三小学校)

子どもたちは渋谷キューズ見学を経て、学校のインクルーシブについて考える野口さんの授業を受けた。その授業は1コマだけだったが、自分たちのクラスの環境も社会モデルの考え方で見直そうと対話を重ねるうち、学校生活に満足しているように見えていた子から「私、ぬいぐるみを抱っこしたほうが勉強にもっと集中できる気がする」という声も聞こえてきた。意外だった。

「とにかくいろんな方法を試してみよう。うまくいかなければ元に戻せばいい。そんな考え方で、昨年の4月から新しく担当した学級(当時の5年生、今の6年生)のみんなと話し合いを重ねて試行錯誤してきました。教室の床に座卓を置いたり、廊下で勉強したり、去年1年はトライ&エラー&エラー&エラーです(笑)。うまくいかないこともたくさんありました」(萩原先生)

手応えを感じ自信を持てるようになったのは、いきいきと学びはじめた子どもの姿があったからだ。ある子は、授業中ほとんど寝ていて、全く勉強をしていないように見えた。社会に興味があるようだが、漢字や文章の読み書きが苦手だった。しかし、“個別の時間”に動画を見ることを勧めて、ノートではなくタイピングでメモをとりはじめると、授業内容を理解できるようになったという。「勉強ってこうやってするんだ!」と開眼したように見えた。しばらくすると、社会のテストで100点を取ることもできた。

「その子は、100点のテスト用紙を手に持って、スキップしながら帰っていきました。その姿を見て漫画みたいだなって思った。その子も僕も、本当に嬉しかった。だって、正直不安だったんですよ。本当にその子のためになるのか、一時しのぎじゃないのかって。でもその子はそれ以来、“他の教科もタブレット使えばできるかも”と言って、どんどん勉強するようになって、そのうちノートまで自分から書きはじめた。今では作文も手書きで書いていると国語担当の先生に聞いて、本当に驚いているんです」(萩原先生)

「自分が今必要だと思う学び方をする」のが“個別の時間”だ。すべての教科のスタイルを変えるのではなく、まず社会の調べ学習から、そして算数へと広げていった。その考えは今、体育などにも広がっている。それぞれが自分のペースで自分に合う方法を選んで学ぶことが、当たり前のこととして子どもたちに認識されている。自分なりに練習の工夫を続けて6年生で逆上がりができるようになり、飛び上がって喜んだ子もいた。

「私にとって、きっかけはリアルな社会の姿を目の当たりにしたことでした。あのきっかけがないと動き出せなかった。動き出してからも葛藤と失敗を繰り返してきましたから、伴走してくれる野口さんや外部の先生方がいたことは大きい。同僚たちとの、『それ面白そう。俺もやってみるよ』『こうやってみたけど、こういう方法もよかったよ』という支え合いも力になっています」(萩原先生)

困っていることがあれば、環境をどう整えればいいかを考える

インクルーシブ研修や「インクルーシブ有志の会」(研究終了後、有志で立ち上がった勉強会)をコーディネートしてきたのは前出の文科省の研究で主任を務めた森村美和子先生だ。森村先生は特別支援学級の担任で、研修や話し合いの会場として特別支援学級の教室を設定し、子どもたちが使っている支援グッズや快適に過ごすための空間の工夫をすべての先生が体験できるようにした。

「通常の学級の先生たちは、最初のころは特別支援学級の教室にも入ったことがありませんでした。せっかくだから、研修を通してインクルーシブな環境の心地よさを体感してほしいと考えたんです。通常の学級では机も椅子も選べませんが、ここでは自分が落ち着いて座れる椅子を選ぶことができますし、さまざまな支援グッズも実際に触ってみることができます。この教室で学校のインクルーシブな環境についてみんなで考えるうちに、まずは私たち教員の環境をインクルーシブにしようという動きがはじまりました」(森村先生)

研究は、子どもたちの「好き」や「強み」を大事にする研究だった。子どもたちの強みを伸ばす前に、教員同士も強みを認め合おうと、互いの「好き」や「強み」を伝え合うことから研修がはじまった。

リラックスできる環境でお互いを理解し、安心して話し合いを進めることができるようになると、教員が自分自身の弱さを語る場にもなっていった。「今こんなことで困っている」「余白が欲しい」と語れば、共感してくれる人がいた。「じゃあどうすればいいかな」「こんなふうにしてみるのはどう?」「ここを少し変えてみようか」と話が展開することもあった。

「社会モデルの考え方だと、私がダメだからクラスがうまくいかないとか、あの先生のせいで問題が起きているという話になりにくくなります。誰かが何か困っていることがあれば、組織としてどうサポートするか、環境をどう整えればいいかという話し合いになっていくんです。さまざまなカードやルーラー、イヤーマフなどの支援グッズも、今では通常の学級でも使えるようになりました」(森村先生)

先生たちの関係性が変わりはじめると、先生から子どもたちへの視線も自然に変わっていく。狛江第三小学校では、「子どもを変えるんじゃなくて、環境を整えよう」という共通理解が生まれていった。

「あらゆる子どもがありのままで安心して居られる場所」として学校を捉え直す

「インクルーシブな教育というと、何か特別な教育だという捉え方をされることもありますが、当たり前のこととして学校全体に浸透している状態を目指しています」

そう話すのは、校長の所 水奈先生だ。「特別支援教育の視点を通常の学級に取り入れることで、すべての子どもたちが過ごしやすい学校にしたい」と力がこもる。

「特別支援の視点は、支援が必要な子どもだけでなくすべての子に対しても有効だということはこれまでも言われ続けてきました。現在、この学校には通常の学級と特別支援学級、特別支援教室などがありますが、通常の学級にも多様な子どもたちが在籍しています。そのことを前提に環境を整えていくことは今まさに必要なことだと考えています」(所校長先生)

年度はじめには多くの先生が入れ替わる。狛江第三小学校では、メンバーが入れ替わってもインクルーシブについての理解が振り出しに戻ることなく、年々深まっていることも特筆すべき点だろう。その点について、着任2年目となる所先生は「現場の先生たちの『やりたい』という強い思いから出発しているからこそ」であり、「新しく来た先生たちも、こんな環境が欲しかったはずだ」と見解を述べた。

「『インクルーシブ有志の会』はまさに“有志”の集まりです。先生たちが、自分たちが日々悩んでいることをなんとかしたいと思う気持ちを持ち寄って共有しています。若い先生からベテランの先生までみんなが本音で語り合える。教員自身の多様性が認められる場がしっかりとあれば、子どもたちの多様性を認めることも当たり前になっていくのだと思います。

最近では、『インクルーシブ有志の会』だけではなく、他の先生にもインクルーシブな取り組みが広がっています。子どもたちにも、お互いの違いや多様性を認め合う様子が見られるようになりました」(所先生)

狛江第三小学校で行われている一つひとつの実践は、特別な方法や教材に依存するものではない。どの子にとっても「わかりやすく」「安心できる」環境とは何かを、それぞれのクラスやその子自身と共に考えながら授業や環境をていねいに見直し調整している。そのプロセスによって、インクルーシブな学校へと少しずつ近づいているのだろう。

こうした姿勢は、学びの方法だけでなく、言葉や文化、特性の違いにも及んでいる。最近では、ネパール語を母語とする二人の転校生を萩原先生のクラスで受け入れることになった。そのことについても、子どもたちと相談する時間を持ったという。二人はそれぞれ大阪とネパールからの転校生だったが、「言葉もわからない国に転校するのは大変」「うちのクラスに二人とも一緒に来たほうがいいよ!」と子どもたちの意見がまとまった。

萩原先生のクラスの子どもたちは、それぞれの得意や興味を生かしながら二人に関わっている。算数が得意な子が近くに行って分数を教えたり、興味がある子がネパール語を自分で調べてきて話しかけたりしている様子が見られる。

「子どもたちの行動は、私の考えの先を行っています。私がつたない英語で伝えるだけでは到底できないことを子どもたちがやってくれている。本当に助かっています」(萩原先生)

それぞれに合った学び方をそれぞれが選んで学べる「学びのインクルーシブ」が日常に根づいているからこそ生まれた光景なのかもしれない。授業中の様子を見ると、一人ひとり違うことは当たり前で、それぞれのよさを生かし合えばいい、ということを子どもたちは しっかりと理解しているように見える。

インクルーシブな教育とは、特定の誰かのための支援ではない。「あらゆる子どもがありのままで安心して居られる場所」として学校を捉え直すこと。そのために、教師自身も迷いながら、子どもたちと話し合い、考え続け、試行錯誤している様子が伝わってきた。

太田美由紀