- 教育委員会向け

- 誌面連動

- 【誌面連動】『VIEW next』教育委員会版 2024年度 Vol.1

子どもが自信を持って社会で生きていけるよう、 手厚い人員配置で、徹底的に個に寄り添って支援

東京都 八王子市立高尾山学園

学びの多様化学校

2024/06/14 08:30

不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成できる「学びの多様化学校」(いわゆる不登校特例校)は、2024年4月時点で、全国に35校(公立学校21校、私立学校14校)が設置されている。その先駆けとなったのが、2004年4月に開校した八王子市立高尾山学園だ。20年の実績を持つ同校では、どのような教育活動が行われているのか。同校を取材し、黒沢正明校長に話を聞いた。

▼本誌記事はこちらをご覧ください(↓)

八王子市 概要

開校:2004(平成16)年

校長:黒沢正明先生

児童生徒数:小学部10人、中学部66人

学級数:5学級(ほかに特別支援教室1)

教員数:26人

職員数:34人(事務職員、用務主事、研究主事、特別支援教室専門員、学校司書、スクールカウンセラー、指導補助員、特別支援サポーター、プレイルーム職員、心理相談員等)

※2024年4月現在。

お話を伺った先生

校長

黒沢正明(くろさわ・まさあき)

同校に赴任して12年目。民間企業に約30年間勤務後、八王子市民間人校長公募を経て、2012年4月から現職。民間企業時代には八王子市立学校のPTA役員等を務めた。2022年度、文部科学省中央教育審議会教育振興基本計画部会臨時委員及び特別部会義務教育ワーキンググループ委員。2023年度から、文部科学省学びの多様化学校マイスター。

[設立の経緯]

不登校児童生徒への新たな支援を実施するために開校

八王子市立高尾山学園は、当時の市長の教育への強い思いから設置された。同市の不登校児童生徒の比率は、2001年度時点で1.44%と、国(1.23%)や東京都(1.30%)を上回る状況だった。市長は「それまでにない、不登校児童生徒への新たな支援が必要」と考え、八王子市教育委員会(以下、市教委)が具体策を模索。その結果構造改革特区制度を利用し、授業時数を軽減して柔軟に教育課程を編成できる同校を、2004年4月に開校することになった。

その後、2005年度に学校教育法施行規則の一部が改正され、不登校児童生徒に配慮した教育課程を編成できる学校「不登校特例校」が設置できるようになり、同校も不登校特例校となった。

[支援の方針]

教育・福祉・医療の面から、子どもを支える

同校に通う子どもは、「友だちがいない」「勉強ができない」など、傷ついた経験をしており、教員にも不信感を抱いていることが少なくない。また、「親子関係がうまくいっていない」、「家庭が安定していない」など、家庭の状況が不登校の一因になっている場合もある。そこで、同校では、教育、福祉、医療の面から子どもを支援している。

○教育的支援:友人や教員などとの人間関係の不安、学習の遅れなどに対する支援。主に教員が担う。

○福祉的支援:家庭内の不和や生活的貧困など、家庭内の問題に対する支援。スクールソーシャルワーカー(以下、SSW)が家庭訪問などをして状況を把握し、福祉や病院などの専門機関と連携して支援にあたる。

○医療的支援:情緒不安や発達障害など、子ども本人の生きづらさに対する支援。児童精神科医が月1回来校し、教員の相談に乗る。SSWや心理相談員が間に入り、医療機関とつなぐ。

黒沢正明校長は、不登校児童生徒の支援には専門家との連携が必要不可欠だと語る。

「家庭の問題は、教員が直接支援にあたるのは難しい面がありますし、子どもの発達的な問題における支援には、医療の専門知識が必要です。不登校の要因は1つに特定できるとは限らないからこそ、子どもが抱える問題を丁寧に見取り、その問題に応じた専門家が支援することが重要です」

[教育活動の特徴]

授業中に利用できる居場所を用意

同校の教育の目的は、子どもが生きることに自信を持ち、社会的に自立できるようになることだ。そこで、子どもがまずは家から出て、人とかかわり、そして、学力をつけるという支援を大切にしている。

「学校に行けない子どもも、『友だちをつくりたい』『勉強ができるようになりたい』と潜在的に思っています。でも、それらがうまくいかず、学校に行けなくなってしまった。そうした子どもの気持ちを学校に向けるために、『楽しい、うれしい、おいしい』をキーワードに、学校は安全で安心な場所であり、本人が『学ぶって、楽しい』と思えるような教育活動を行っています」(黒沢校長)

授業がつらいという子どもに無理強いをしてもよいことはないと考え、授業を受ける気持ちが整わなければ、教員に行き先を告げて、プレイルームや相談室、保健室で過ごしてよいことにしている。授業の途中で抜け出してもよいし、途中から入ってもよい。

プレイルームには、ボードゲームや書籍、卓球台などがあり、専任スタッフ4人が常駐。プレイルームに来た子どもは、スタッフやその場にいるほかの子どもと遊んだり、1人で読書をしたりするなど、思い思いに過ごす(写真1)。そのようにして気持ちを整えて、授業に戻る子どももいる。

また、授業ごとの出席率を算出し、半期に1回、担当教員に伝えている。

「授業が楽しければ、子どもは教室で学びます。子どもが自ら学ぶ意欲を持つことが大切なのです。先生方は出席率に一喜一憂していて、ある先生は『打倒プレイルーム!』と言って、授業で様々な工夫を凝らしています」(黒沢校長)

なお、人とかかわることを大切にするという方針から、授業をオンラインで配信することはない。

「家で授業を受けられるとなると、ますます学校に来なくなる恐れがあります。社会生活を送る上では、人と対話する経験を積み重ねることが重要ですし、自己肯定感は対人関係があってこそ高まります。今後も登校を基本としていきます」(黒沢校長)

栽培緑化環境部が取り組む校庭の「芝生再生プロジェクト」は、緑の少ない都市部の学校だからこそ、校庭を芝生にしたいという学校の思いから始まった。地元の種苗会社がアドバイザーとして参加し、芝生の苗づくりや移植作業などを支援。水やりや芝刈りなどの手入れは、栽培緑化環境部のほかに、校内の環境委員会の子どもや教員が手伝っている(写真4)。また、月1回、土日に行うメンテナンスには、部のサポーターのほか、在校生とその家族、卒業生や以前同校に勤務していた元教員など、同校にかかわる人々が集う。

「メンテナンスが終わった後は、芝生を見ながらお茶を飲んだり、ゆっくりおしゃべりをしたりして過ごします。芝生を介して様々な人々が交流する場になっています」(佐伯さん)

[授業の特徴]

子どもが自分のペースで学べる環境を整える

授業は学習指導要領にのっとって行い、学年ごとの時間割もある。一方で、子どもが自分のペースで学び、自己肯定感を持てるようにするための工夫もしている。

○授業時数は年間約760時間

授業で扱う学習内容を精選して授業時数を抑えている。例えば、通常4コマを使う単元の場合、基礎・基本的な内容のみを扱うことにより、2コマで終えられるようにしている。中学部ではテストを実施しているが、受けるかどうかは任意だ。なお、評定は、1・2年生は年度末に、3年生は前期・後期につける。

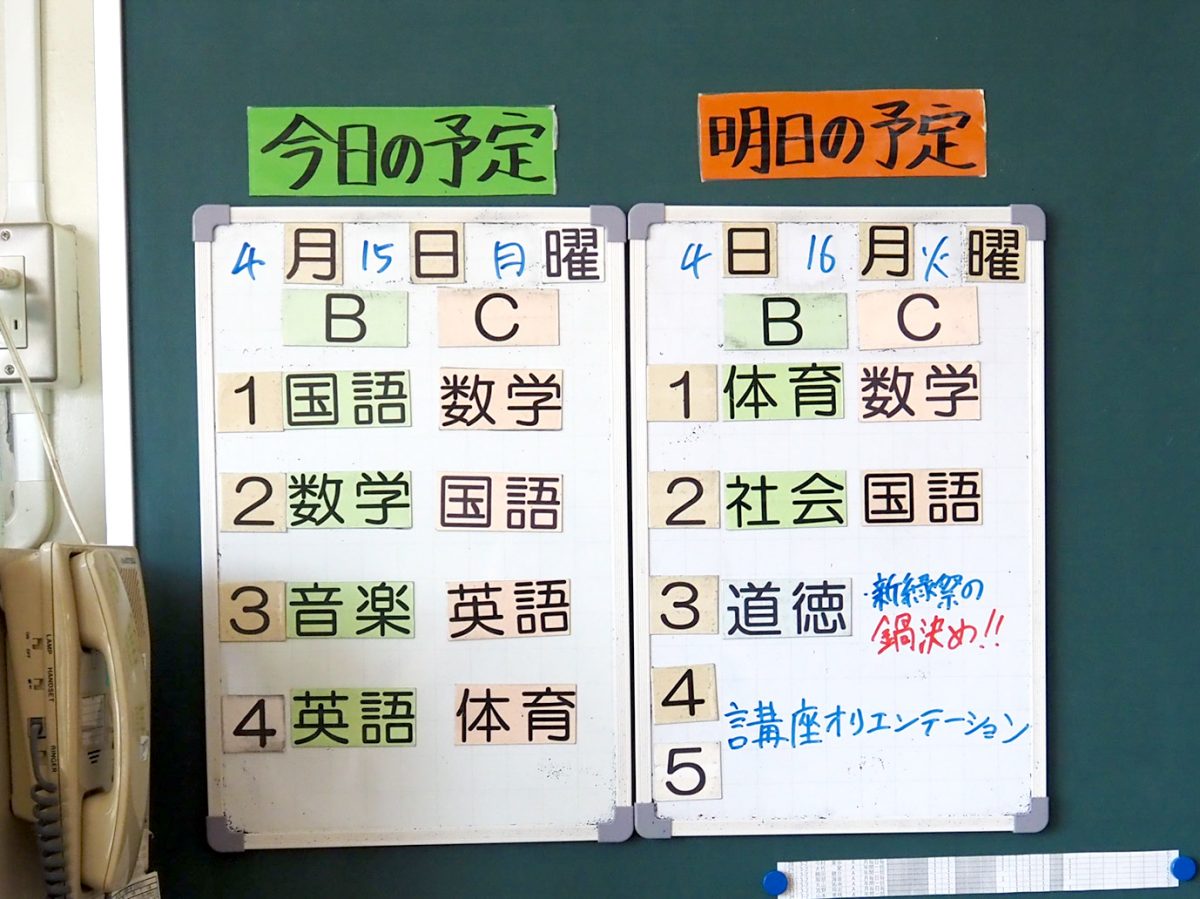

○始業は9時30分。午前3コマ、午後2コマが基本

9時30分から10分間の朝読書があるが、その時刻に登校できなくても、自分のペースで登校すればよいこととしている。1コマは小・中学部とも45分間で、午前3コマ、午後2コマが基本だ(写真2)。

評定は、中学3年生のみにつけていると伺ったかと思います。そうすると、中学3年生の生徒さんはほとんどがテストを受けるのでしょうか。

○中学2・3年生の授業はコース選択制

中学2・3年生は、次の2つのコースから自分に合ったコースを選択する。年度途中での変更も可能だ。

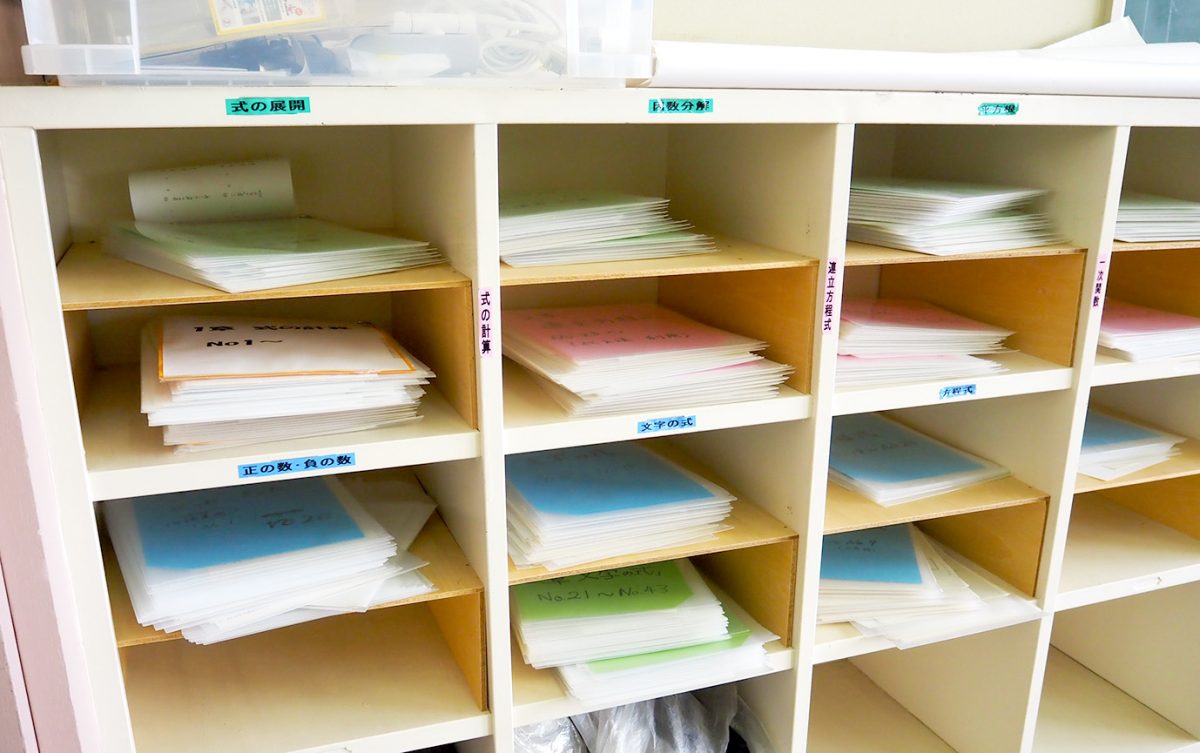

Bコース(ベーシックコース):現在の学力を伸ばすことを目指し、主に各自の理解度に合った学習プリントに取り組む(写真3)。取り組む学習プリントは、担当教員と子どもが相談して決める。

Cコース(チャレンジコース):一斉授業で、学年相応の内容を学習する。

○教員や指導補助員が複数人で学びを支援

授業は、主担当の教員のほかに、教員や指導補助員が2〜3人入り、子ども一人ひとりに合った学びを支援している(写真4)。都費による教員は、通常の学校と同様に児童生徒数に応じて配置されており、2024年度の教員は管理職、養護教諭を含めて22人。加えて、市費によって専任教員4人を配置している。市費では指導補助員、特別支援サポーターなども配置し、手厚い支援を可能にしている。

写真4 英語の授業では、生徒十数人に教員・指導補助員の計4人がついていた。また、国語、社会、算数・数学、理科、英語は、教科ごとに専用の教室があり、子どもは授業ごとに該当教科の教室に移動する。英語の教室の壁には、英語の挨拶文や世界地図など、英語に関する掲示物が貼られている。

○体験学習を重視

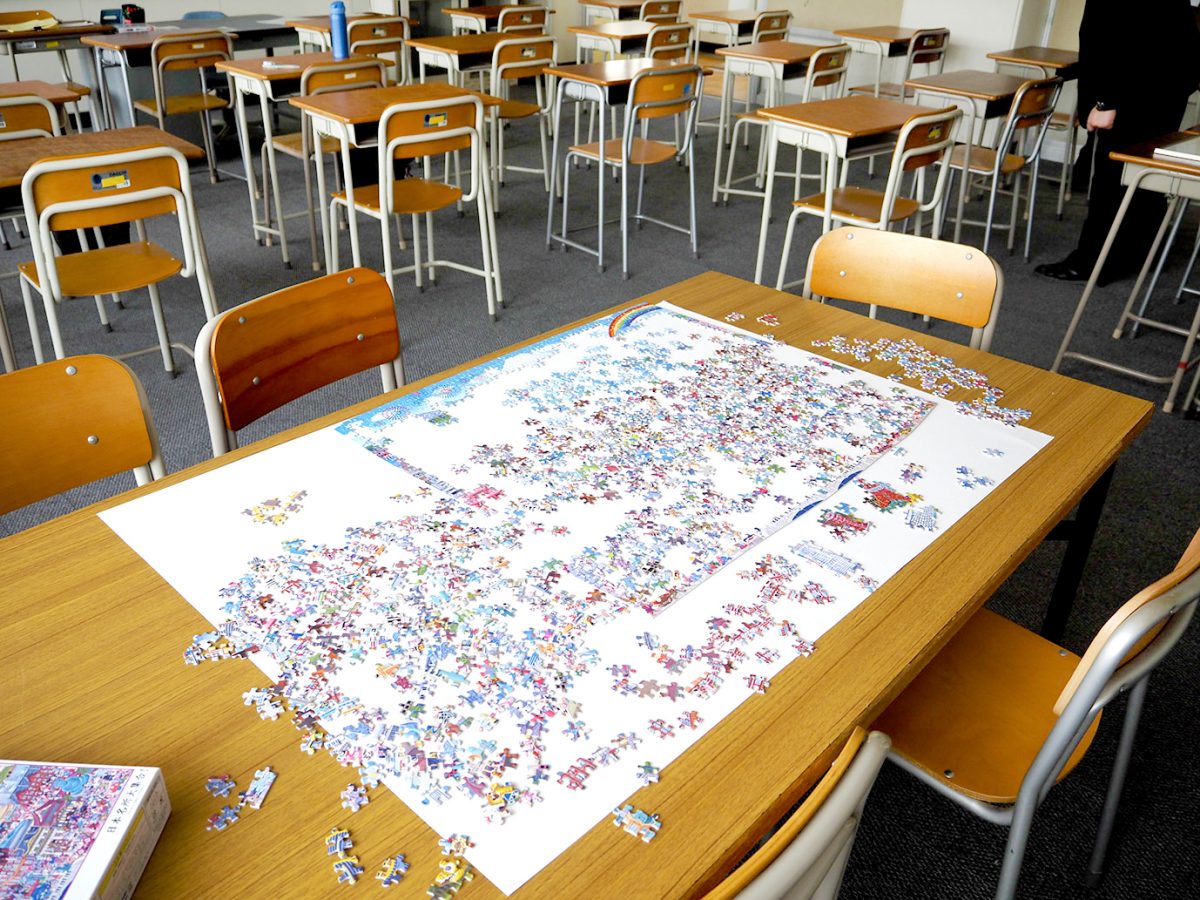

火曜日と木曜日の午後は、教科にとらわれず、各自の興味や特技を伸ばすことを目標にした「講座学習」を実施。小中合同授業で、卓球やテニス、音楽、陶芸、料理などの講座の中から、自分の好きな講座を選択する。委員会活動やクラブ活動、学校行事も、通常の学校と同じように行う。

「本校の子どもは、多くの子どもがしてきた生活体験をしてこなかったということが少なからずあります。例えば、本校で初めて追いかけっこをした、初めて綱引きをしたという子どももいます。そこで、子どもが様々な体験をすることができるようにしています」(黒沢校長)

[転入までの流れ]

体験入学で学校生活に慣れてから転入

同校への転入学の対象となるのは、八王子市内在住の小学4年生〜中学3年生で、病気や経済的な理由以外で年間30日以上欠席している、または保健室や相談室、適応指導教室(*1)等に通っていて、現在もその状態が続いている児童生徒だ。*1 八王子市では、適応指導教室の名称を現在も使用している。

同校は通学が基本であるため、「同校に通いたい」という気持ちが子ども本人にあることが重要になる。そこで、転入学希望者は、同じ校舎内にある適応指導教室「やまゆり」に通い、通級が安定してきたら、同校の授業を見学したり、体験授業を受けたりする。そうして子ども本人が同校に通いたいかどうかを見極めるとともに、同校の教職員は子どもの様子からどのような支援をしていけばよいかを検討する。

転入学審査会は8月・3月を除いた各月に1回、行われる。そこで「やまゆり」の職員、心理相談員、同校の管理職、市教育委員会が、転入学を希望する子どもが学校生活を送ることができるか、配慮すべき事項は何かを確認した上で、転入学を決定する。ほぼ毎月転入学者を受け入れており、例年、年度当初は60人程度の児童生徒数が、年度末まには100人以上となる。受け入れ人数に上限はない。

なお、在籍校への復帰を希望する場合は、ほかに市内に2か所ある適応指導教室に通級する。

[運営体制]

毎朝の情報共有で、子ども一人ひとりに寄り添う

ここまで紹介してきた通り、同校では教員以外に様々な職員が子どもを支援している。さらに、同校には市教委の不登校施策を担う「登校支援室」が設置され、市の職員であるSSWや心理相談員が常駐している。登校支援室と適応指導教室「やまゆり」、そして同校が同じ場所にあることで、三者が密に情報共有をすることができ、素早く、適切な支援を実現している。

校内での情報共有は毎朝30分間、学年ごとに教職員が集まり、前日の子どもの様子や気になる点などを出し合っている。加えて、毎週水曜には、登校支援室、適応指導教室「やまゆり」、同校の三者の全教職員による情報共有を実施している。

また、プレイルームや相談室、保健室での子どもの様子やそこで話した内容は日報に記録。週1回、回覧をして、教員の目が届かない場所での子どもの状況を共有し、早期支援につなげている。

[子どもの様子]

元気を取り戻す子どもたち。登校率は70%以上

高尾山学園に転入学した子どもの多くが元気を取り戻し、同校に通い続けている。2023年度の登校率は約73%。転入学前は長期間欠席していた子どもも、毎日ではなくても1日おきなど、自分のペースで登校するようになるという。

「登校が続くよう、大切にしているのが自己肯定感です。分かった、できた、褒められたといった経験を通じて、子どもは自信を持ちます。子どもが最も成長するのは、友だちと協力して何かをやり遂げた時です。授業や学校行事、普段の生活など、様々な場面で友だちと協働して物事に取り組む機会を設けています(写真5)」(黒沢校長)

[卒業後の進路]

高校への進学率は97.5%、高校の在籍率は約85%

ここ12年間の平均で、卒業生の高校への進学率は97.5%。進学先は、東京都立のチャレンジスクール(*2)、通信制高校、全日制高校、高等専修学校などだ。卒業生の追跡調査を毎年行っており、この10年間で、高校の平均在籍継続率は約85%。高校で生徒会長を務めるなど、活躍している卒業生も少なくない。

*2 東京都が設置。小・中学校時代に不登校の経験を持つ生徒や、長期欠席等が原因で高校を中途退学した者等を主に受け入れる、総合学科・三部制(午前部・午後部・夜間部)の高校。他部履修により3年間での卒業も可能としている。

卒業生が高校に通学し続けることができている要因は、生徒と高校のマッチングを丁寧に見極める進路指導にある。同校の生徒が多く進学する高校には教員が毎年訪問し、教育方針に変更がないかなどを確かめる。そして追跡調査では、どのようなタイプの生徒がどの学校に合っているのかを分析し、生徒や保護者の希望進路を聞きつつ、志望校がその生徒に合っているかを担任が確認。合っていないと判断した場合は、希望に沿うほかの高校を探して紹介する。そのようにして、高校入学後のミスマッチを防いでいる。

「進路指導で大切にしているのは、生徒が自分で進路を決めることです。自分で決めるからこそ、希望進路の実現に向けて学習にもしっかり取り組みます。私たちの役割は、生徒が進路を決める上で役立つ材料をできるだけ多く提供することです」(黒沢校長)

生徒が自分で進路を考える機会の1つとして、黒沢校長は中学3年生全員と面接練習を行っている。

「なぜ高校に行くのか、高校で何をしたいのか、将来はどうしたいのかといったことを何回も聞きます。そうすることで、生徒は自分の将来を一生懸命考えるようになり、その過程で志望校を変更する場合もあります。面接練習を7回行った生徒もいます」(黒沢校長)

同校の市費予算は、2023年度の場合、約6,200万円に上る。議会では同校の運営に対して質問が出ることもあったが、在校生の出席率や進学率、高校での在籍継続率などを伝えて、理解を得ている。

「以前、福祉の専門家から、25歳以降に、無職のままで生活保護などの手当てが必要な場合と、職に就いて納税者となる場合とでは、生涯の累積で1億円以上の差が生じると聞きました。それは本人の人生にとっても、市政にとっても、大きな違いです。引きこもりにつながるような不登校に対応し、学校が子どもの社会的自立を支援する重要性を議員の方々に説明することで、理解していただいています」(黒沢校長)

[今後の展望]

卒業後も子どもが元気に過ごせるよう、新たな支援策を実施

2023年度は新たな試みとして「放課後カフェ」を実施した。同校の子ども・保護者、「やまゆり」に通う子どもと保護者などが集まり、子どもが下校する前にお菓子をつまみながら交流する場だ。6回行ったところ、各回とも100人ほどが集まり、大盛況だった。2024年度は5回実施する予定だ。

「放課後カフェには、民生委員や就労を支援するNPOなども参加しています。そうした人たちと子どもや保護者が交流し、顔見知りになれば、卒業後もいざという時に相談しやすいのではないかと考えました」(黒沢校長)

高校の平均在籍継続率は約85%だが、裏を返せば約15%が中退していることになる。高校で社会とのつながりが途切れるのを防ぎたいというのが、黒沢校長の意図だ。実際、就労を支援するNPOの支援により、同校の卒業生が社会とのつながりを継続できたケースがあったという。

「本校の卒業生を私たちが直接支援することは、基本的にはありません。ただ卒業後、社会とのつながりが途切れそうになった時に支援先となる情報を、本人や保護者に伝えておくことはできます。手探りではありますが、放課後カフェを起点として保護者が相談しやすい環境をつくり、子どもの未来への支援につなげたいと考えています」(黒沢校長)