ー シリーズにこめた思い ー

社会の多様化・多層化のなか、一人一人の学びや成長の質をいかに保障していくのかがますます重要になっています。そのためには地域性や個人の発達特性の違いなど、さまざまに考慮すべきことも見えてきています。ただ、課題の原因も複雑化していて、学校だけ、家庭だけでは対応が難しいことや、従来の制度や発想だけに頼っては行き詰ってしまう事象も増えています。

そこで、学校を起点にして、先進的な取り組みで課題を解決しようとチャレンジしている事例から、これからの教育を考えていきます。

(企画・ベネッセ教育総合研究所 石坂 貴明)

今、佐賀の高校生が熱い。佐賀県発のデジタルイノベーション(DI)を目指し、公立、私立の垣根を越えて総勢100名の高校生が集結。最先端のデジタル技術を学んでいます。その名も、「DI SCHOOL SEIRENKATA」(ディー・アイ・スクール・セイレンカタ/以下SEIRENKATA)。

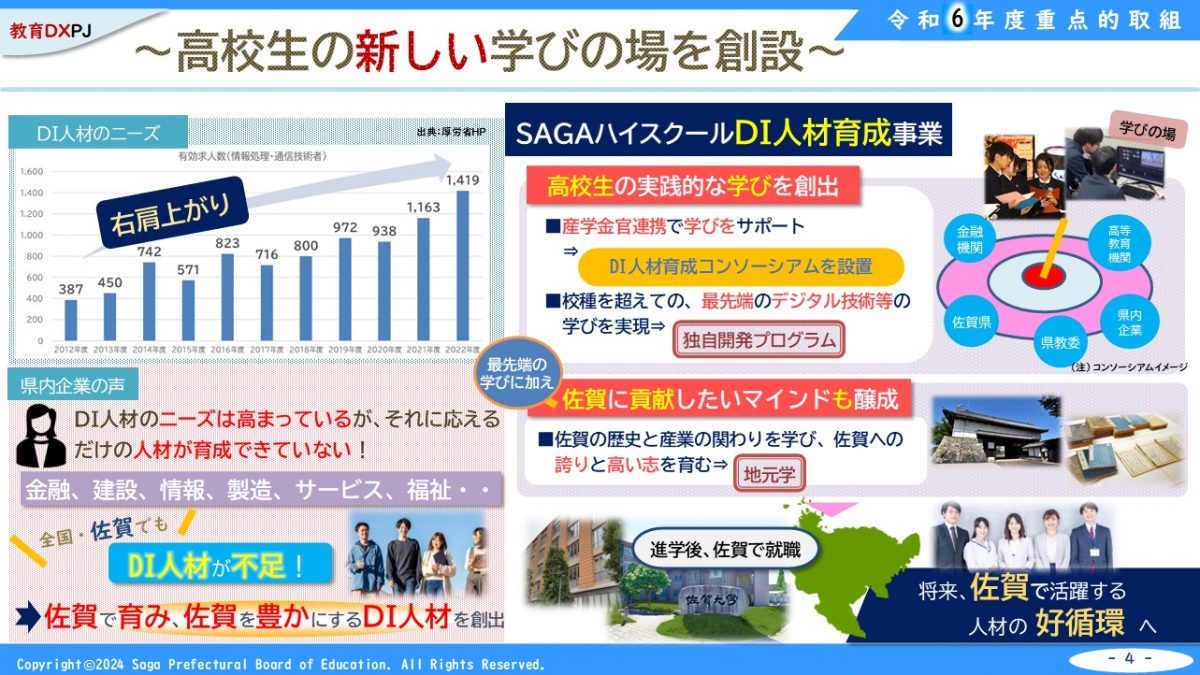

「デジタル人材の育成が急務」と言われながらも、教育現場では実践的な学びが十分とは言い難いのが現状ですが、2024年春、佐賀県では産学金官の連携により、高校生が半導体回路設計やデータサイエンス、AI、プログラミングを学ぶ講座を立ち上げました。「地元学」として佐賀の産業と歴史、偉人についても学びながら、地域への理解と地域愛を深めています。

2024年5月18日のSEIRENKATAキックオフイベントからもうすぐ1年。SEIRENKATAの名前の由来は幕末、日本初の理化学研究所として佐賀藩に設置された「精煉方(せいれんかた)」、明治維新のきっかけにもなった組織です。アントレプレナーシップ(起業家精神)を育み、佐賀の未来を創る、佐賀県教育委員会主催の日本最先端のプログラムに迫ります。

※全2回の第1回

企業トレーニングでは3日かかる作業も、圧巻の12分で完了!

「精煉方魂を受け継いだ高校生たちよ! 2024年12月8日、時は来た。ここから佐賀の歴史を変えてゆけ!」

この言葉で開幕した佐賀県高校生DI選手権大会。この大会に挑んだ参加者は、佐賀県の人材育成プログラム「DI SCHOOL SEIRENKATA」第1期生です。2024年6月から取り組んできた半年間の講座の成果を初披露する舞台となりました。

プロのDJが司会を務め、照明や音楽の演出で彩られた会場には35台の最新型の高性能パソコンがずらりと並びます。参加した高校生は緊張と興奮が入り混じった様子で闘志を燃やしていました。

競技内容は、半導体設計、プログラミング、AI学習、3Dモデリングなど多岐にわたります。例えば、「AI学習コンテスト」では、見た目が似ているトイプードルと唐揚げの画像データを用いて画像判別AIに学習させ、どれだけ高い精度で画像を識別できるかをチームで競います。

競技中、上位の生徒のモニターを大画面で配信しながら実況や解説も行われ、会場はまるでeスポーツの大会のような熱気に包まれました。中でも、制限時間が30分に設定された「インバーター回路設計コンテスト〜スピード編」で、致遠館高校1年生の毎熊礼(まいくま・れい)さんが12分台で完成させた際には、会場や審査員から感嘆の声が上がりました。

「企業のトレーニングでは3日かかる作業内容なので、制限時間30分で本当にできるのだろうかと思っていました。しかし、皆さんよく理解した上で設計をして完成させた。本当に驚きました」(審査員/株式会社ジーダット 常務執行役員・営業本部長 桑田俊一氏)

普段は約100人が県内7つの拠点に分かれ、週1度程度のペースで講座に参加していますが、選手権大会は拠点の異なる生徒とも広く交流する貴重な機会となりました。このプログラムが始動して半年。素晴らしい演出の中で競い合う姿に、主催する佐賀県教育委員会事務局の教育DX推進グループ推進監である見浦浩徳氏は強い手応えを感じていました。

「高校生の成長は目を見張るものがあります。学びへの思いや意欲も講座を通してどんどん高まっている。『これからもやっていこうぜ!』という気合いを皆さんから感じました。カリキュラム終了後には、さらに羽ばたいてほしいと思っています」(見浦氏)

産学金官の連携で実現した最先端の学びの場

見浦氏は、数年前からデジタル人材の育成に関心を抱いていました。しかし、そのためには最新型の高性能パソコンなどの設備、専門的な知識を持つ講師が必要です。学校外での実践的な学びの場をどうすれば実現できるのかが大きな課題でもありました。

「今回のプロジェクトでは、ゲーミングPCを販売する株式会社サードウェーブ、そしてeスポーツを活用した教育を推進するNASEF JAPAN(国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部)と連携しました。企業版ふるさと納税を活用することで、PCの調達費用を抑えられたことが、実現への大きな後押しとなりました」(見浦氏)

佐賀県教育委員会が佐賀県産業労働部とも連携し、AI研究開発や医療業界向けのオンライン配信などに強い木村情報技術株式会社に委託。さらに、高等教育機関である佐賀大学、西九州大学、有明高専、支援企業である佐賀銀行や日清紡マイクロデバイスほか県内の企業や起業家の力を借りながら県内の叡智を結集させたことで、一気に実現の道が開けました。佐賀一丸となって地元で活躍する次世代の若者を育てようとする事業が、いよいよ動き出したのです。

SEIRENKATAの第1期生募集が始まったのは2024年4月。県が主催、受講料は無料ということもあり、60名の枠に139名の応募が殺到。最終的に定員を100名に拡大してスタートを切ることとなりました。

教育DX推進グループの指導主幹であり、SEIRENKATAを担当する古賀哲也氏も、このプログラムに一人の保護者として非常に興味を持ったと言います。

「私はちょうど今回対象となった高校1年生の保護者でもあるので、デジタル分野に興味を持つ子どもが多いこと、保護者が子どもが熱中できる学びの場を求めていることを日頃から感じていました。『競争率が高くなるぞ』とすぐに思いました。ちなみに、私の子どもも応募しましたが、残念ながら抽選に外れてしまいました」(古賀氏)

応募が殺到した背景には、単にプログラミングを学ぶだけでなく、卒業後に社会で役立つスキルを身につけられるという点をうたったことも大きかったようです。また、公立・私立の枠組みを超えて県内全ての高校の入学式で募集チラシを配布し、応募者を募ることができたのも異例だと言えるでしょう。

学校単独では、ここまで実践的なデジタル教育を生徒に提供することは難しい。実際のデジタルシーンを知る民間企業と連携して最先端の学びの機会を生徒に提供できることに期待する学校も多く、とても協力的だったと見浦さんも振り返ります。

コーチが伴走し、アントレプレナーシップを育む学びを

SEIRENKATAの大きな特徴の一つは、アントレプレナーシップの視点を取り入れた学びです。単にプログラムを通してデジタル技術を習得するのみではなく、「この技術でどのように新しい価値を生み出し、社会に貢献できるか?」という視点を養うことを目指しています。

「専門知識の習得だけでなく、ビジネスの視点も重要視しています。例えば、プログラミングで何かをつくるだけで終わりではなく、それをどう活用すれば社会で価値を持つのかを考えさせる仕掛けを組み入れているんです」(見浦氏)

参加している高校生もその点に面白さを感じています。

「僕は中学校3年生でプログラミングの勉強を始めたのですが、SEIRENKATAの広告を見たときに、プログラミングや半導体などの最新の技術も学べると知って、すごく興味を持って応募しました。実際に専門職として働いている方のお話を聞けるので、この講座でしか知ることのできないことも多く、とても面白いです」(参加者・前出の毎熊さん)

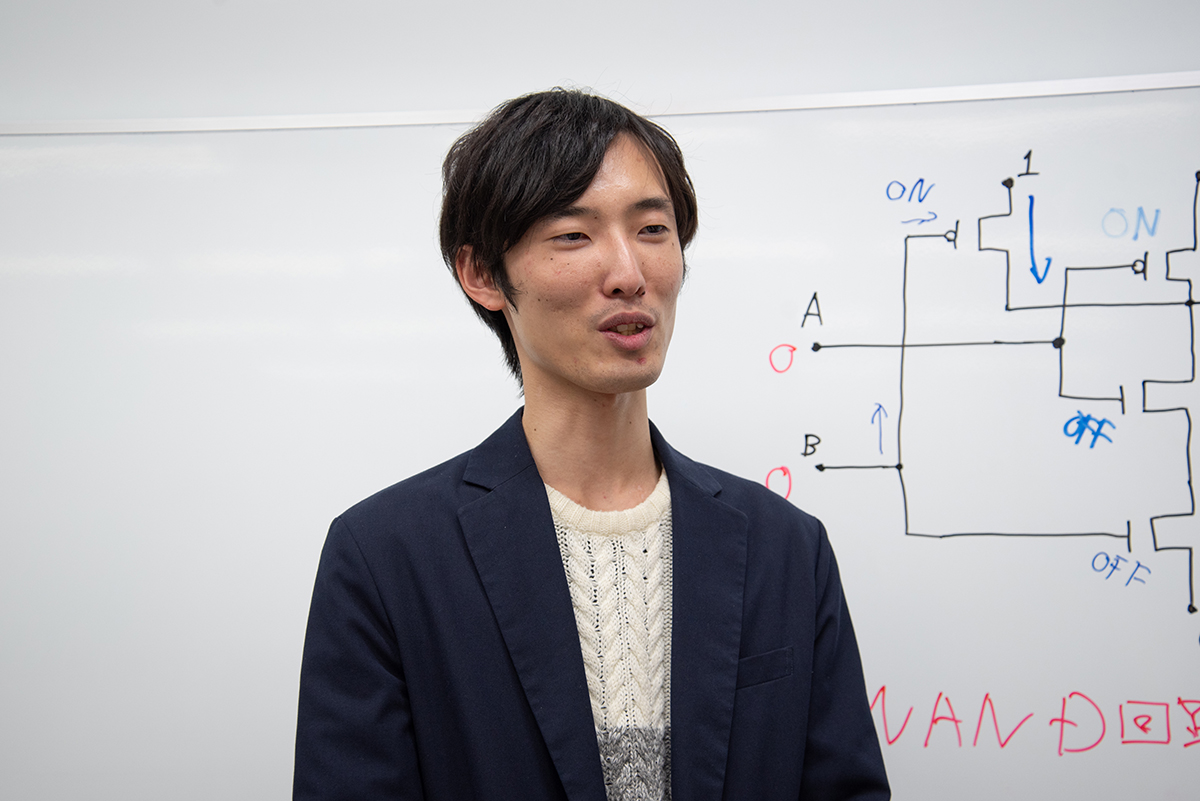

「社会人としての鉄則、納期には厳しいですよ(笑)」とコーチの志木敏樹(しき・としき)さん。株式会社ASKプロジェクトに所属し、システム開発やeスポーツの大会運営を担当。生徒たちにとっては先輩のような存在でもあり、恋愛の悩みを相談されることも。

SEIRENKATAでは、指導方法にも特徴があり、教師ではなく「コーチ」が生徒に寄り添いながら伴走するスタイルを採用しています。AIを活用した学習支援や、プロフェッショナルによる実践的な指導、コーチとしての生徒との関係性も従来の学校の授業とは異なるようです。参加している生徒たちからはこんな声が聞こえてきます。

「コーチが『やりたいことをどんどん進めていいよ』と言ってくれるのが新鮮でした。学校では『今ここをやってるんだから、みんなができるまで待っていなさい』って言われることが多いけど、ここではどんどん先に進んでいい。それがすごく楽しいです」

「もともと数学が得意ではなかったけど、SEIRENKATAで数学がめちゃくちゃ大事と聞いて興味を持てるようになりました。どんどん数学が楽しくなって、今は大好きです」

「この回路をよりよくするにはどうすればいいかって考える時間があって、答えが一つじゃないのが面白い。『こうしたらどうかな?』って試してみると、コーチが『それもアリだね』って言ってくれるから、自分で考えるのが楽しくなります」

「コーチが『失敗したらどうなる?』ってよく聞いてくるんです。最初は戸惑ったけど、『これを間違えたらどうなるんだろう?』って考えるのがクセになってきました」

学校の授業では、どうしても教員主導になりがちですが、SEIRENKATAでは生徒自身が主体的に学ぶ環境を整えることに注力しています。このような環境も、学びのモチベーションを高める秘訣なのでしょう。「自分で考えるのが楽しい」という言葉が多くの生徒から出てくることからも、専門的な知識や技術だけでなく、主体的に学ぶ力やクリティカルシンキングの力が高まっていることがわかります。

「現在の日本の教育は基礎知識のインプットが中心ですが、社会に出たときに求められるのはアウトプットの力です。SEIRENKATAは、そのギャップを埋める存在になれるのではないか。近い将来、佐賀だけでなく、全国の高校生がこのプログラムで学べるようになるといいなと期待しています」(見浦氏)

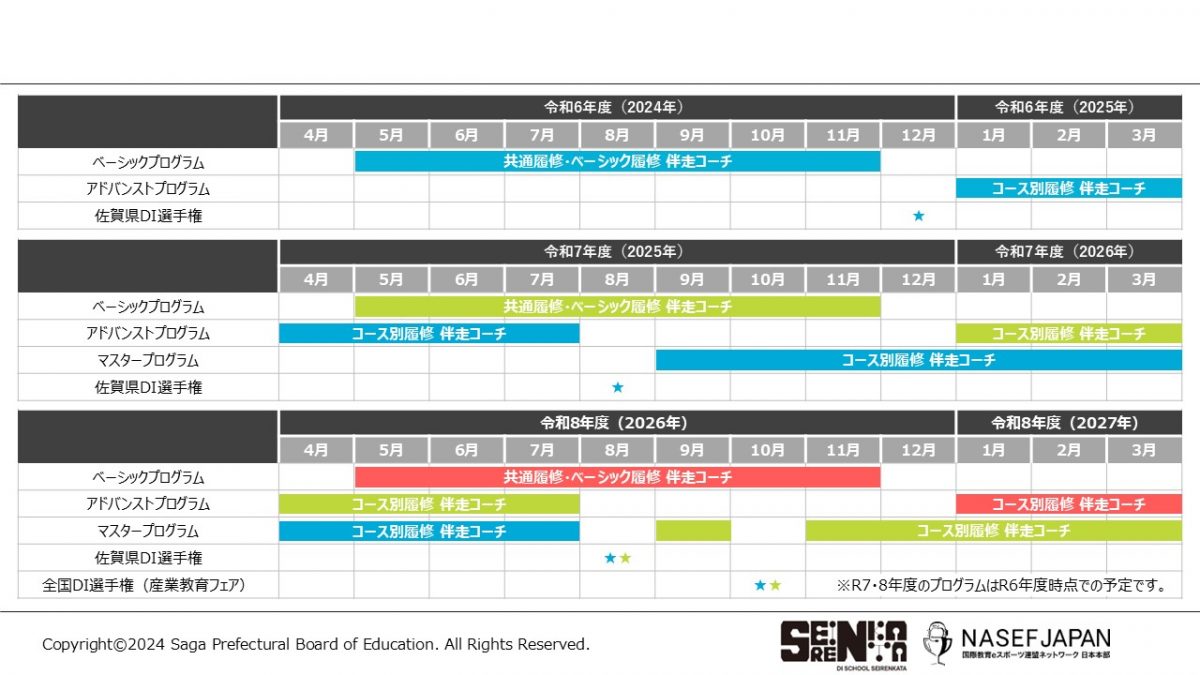

佐賀県高校生DI選手権大会まではベーシックプログラムとして全員が共通のカリキュラムを学んでいましたが、2025年1月からはコースを選択するアドバンストプログラムに進み、それぞれの興味関心によって学びを深めています。さらに2年目の後半からはマスタープログラムでより高度な内容を学ぶ予定です。この春には第2期生がスタート。DI選手権大会もさらに規模を拡大する予定です。

第2回では、SEIRENKATAのもう一つの柱である「地元学」について、そして佐賀県教育委員会の今後の構想についてお伝えします。

太田美由紀