ー シリーズにこめた思い ー

社会の多様化・多層化のなか、一人一人の学びや成長の質をいかに保障していくのかがますます重要になっています。そのためには地域性や個人の発達特性の違いなど、さまざまに考慮すべきことも見えてきています。ただ、課題の原因も複雑化していて、学校だけ、家庭だけでは対応が難しいことや、従来の制度や発想だけに頼っては行き詰ってしまう事象も増えています。

そこで、学校を起点にして、先進的な取り組みで課題を解決しようとチャレンジしている事例から、これからの教育を考えていきます。

(企画・ベネッセ教育総合研究所 石坂 貴明)

2024年5月18日、佐賀城本丸歴史館で開催されたDI SCHOOL SEIRENKATAのキックオフイベントには、佐賀県知事山口祥義氏も参加。激励の言葉が高校生にかけられた。(写真提供:佐賀県教育委員会)

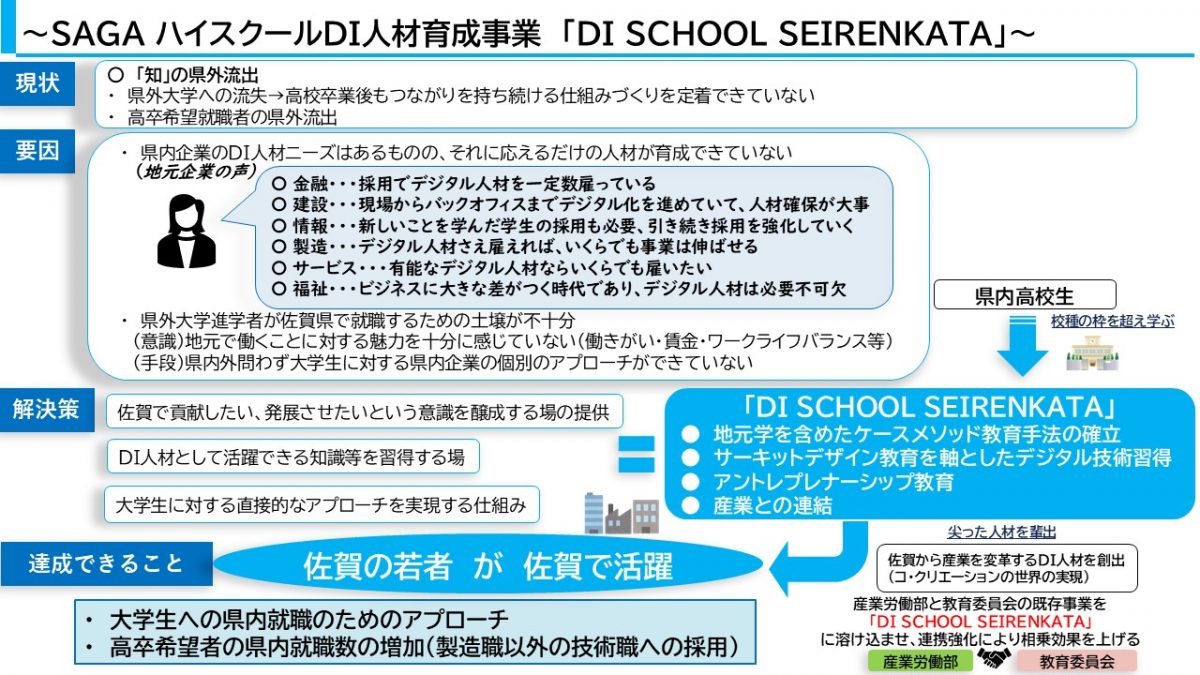

佐賀県内の高校生のためのデジタル人材育成プログラム「DI SCHOOL SEIRENKATA」(ディー・アイ・スクール・セイレンカタ/以下SEIRENKATA)。学校の垣根を越えてプログラミングや半導体回路設計を学ぶこの事業が、佐賀県教育委員会を中心に産学金官の連携により始動したのは2024年春のことでした。

このプログラムでは、最先端のデジタル技術だけでなく、「地元学」として佐賀の産業と歴史、偉人について学び、地域への理解を深める講座が組み込まれていることも大きな特徴の一つ。人口や最新技術の東京一極集中に歯止めをかけ、「佐賀の若者が佐賀で活躍」することを目指す新たな挑戦でもあります。

SEIRENKATAというネーミングは、幕末、日本初の理化学研究所として佐賀藩に設置された「精煉方(せいれんかた)」に由来しています。日本最先端の技術を結集し、大きな功績を残した偉人たちの精神に高校生たちが触れることは、果たして佐賀の未来につながるのでしょうか。第2回は、その「地元学」の内容に迫ります。

※全2回の第2回

佐賀県が誇る技術革新の歴史に触れるプログラム

「新しいものをこの土地から始める。この佐賀県は歴史的にも、新進気鋭の最先端が集まる地域です。皆さんには、ぜひ自分で考える人になってもらいたい。これからコーチからいろいろなことを学ぶと思いますが、『その先はいずれ自分で見つける』という志を持ちながら取り組むことで、自分自身が飛躍できるか、未来から必要とされる人材になれるかが決まってくると思います」(山口知事)

2024年5月18日、佐賀城本丸歴史館で開催されたキックオフイベントには、佐賀県知事の山口祥義(やまぐち・よしのり)氏も出席し、高校生の参加者と一緒に素晴らしいモデルをつくり上げていきたいと激励しました。

SEIRENKATAには、佐賀県の産業労働部も連携しています。県内のデジタル産業に関わる企業と高校生をつなげ、将来佐賀で働きたいという思いを醸成する狙いもありました。

プログラムを主催する佐賀県教育委員会事務局の教育DX推進グループ推進監である見浦浩徳氏は、最先端のデジタル技術を学ぶにあたって、佐賀の歴史について学ぶ「地元学」は欠かせないと考えていました。

「精煉方では、金属精錬、薬品製造、ガラス加工、印刷技術など、当時最先端の研究が進められ、多くの優秀な技術者を輩出しました。その偉人たちの功績や人生、佐賀の産業と歴史の関わりを学ぶことで、生まれ育った地域に誇りを持ってほしい。たとえ大学進学などで一度県外へ出たとしても、将来は佐賀に戻って貢献したいと考える若者を増やしたいのです」(見浦氏)

佐賀藩は、日本初の電信機を試作し、電信技術の導入を進めたことでも知られています。「地元学」では、電気工学の教育に尽力した志田林三郎(しだ・りんざぶろう)氏と佐賀の産業との関係、政治家・佐野常民(さの・つねたみ)氏による日本赤十字社の創設と発展などを学びます。

また、19世紀末には女性科学者の先駆けでもある黒田チカ氏が登場。20世紀に入ってからも、1936年に理研感光紙株式会社(現在の株式会社リコー)を創業した市村清氏ほか、科学技術で日本を牽引する人材を輩出してきました。

「例えば、黒田チカさんは、天然色素の研究に従事した日本初の女性理学士であり、日本の科学研究の発展に貢献をされた方です。しかし、学校の授業などでは名前に触れる程度で詳しい内容を学ぶことはありません。このような地元の偉人の生き方や研究の背景、その功績を学ぶことで、高校生にもその魂が伝えられるのではないかと考えています」(見浦氏)

最先端の技術は、過去の技術革新の積み重ねの延長の上にある——。その功績を学ぶため、教育委員会の担当者らが学芸員などにリサーチを重ね、偉人の人生をオリジナル漫画化するなど、チームの熱い思いが地元学の教材の一つ一つに込められています。

地元学のケーススタディにより生徒たちの意識にも変化が

佐賀の偉人がどのように新しい技術を生み出し、社会を変えていったのか。彼らは直面した課題をどう乗り越えたのか。ケーススタディを通じたディスカッションは、生徒たちの学びの姿勢も変化させています。

「単なる知識の詰め込みや一方的な講義方式ではなく、『自分ならどうするか?』という思考力を養うことを重視しています。このようなプロセスこそ、これからのビジネスやイノベーションに直結すると考えています」(見浦氏)

最初に「地元学」の授業があると聞いて、「デジタル技術と歴史に何の関係があるんだろう?」と疑問を持った生徒も少なくなかったものの、その認識は講座を重ねるごとに変化していきました。佐賀の素晴らしい技術者たちの功績に触れるだけでなく、困難に直面したときにどうするか、などを自分ごととして具体的に考え、話し合えるようになってきていると言います。

「佐賀県で生まれ育ったけれど、こんなに素晴らしい人たちがいたことをこれまで知らなかったので、佐賀を好きになりました。地元学で学んだ人たちのように自分もなりたいし、いろんな技術を使って社会を豊かにしたり、地域に貢献できたらいいなと思うようになりました」(参加者:田中和樹さん)

「講座に参加する前は、ITの技術を学んで東京に出て、その技術を活かしたいと思っていました。でも、佐賀の発展に貢献するのもいいなと思うようになってきた。やりたいことも、『IT系』という漠然としたものから、『メタバース』に関わる仕事に絞り込めました。より解像度が上がったと思います」(参加者:毎熊 礼さん)

佐賀から全国へ、SEIRENKATAで未来の教育を革新したい

SEIRENKATAは2年目を迎えようとしています。今後は佐賀県内にとどまらず、全国規模の教育プログラムへの展開も視野に入れています。

2025年、佐賀県内の企業が集まるものづくりをテーマにした「SAGAものスゴフェスタ11」への参加をステップとして、2026年には、SAGAアリーナで開催予定の「令和8年度全国産業教育フェア」において、全国DI選手権大会実施も検討中です。

「2026年のタイミングで、SEIRENKATAで学んだ第1期生の生徒たちがちょうど3年目の最終年を迎えます。3年間で培ったスキルを披露し、全国の高校生と競い合うことができる舞台をつくりたい。ここが、私たちが目指す佐賀の新しい教育モデルを全国に広める絶好の機会だと考えています」(見浦氏)

SEIRENKATAの最終目標は二つ。一つはこれまでに述べてきたように佐賀の若者が佐賀で活躍し、佐賀の活性化につなげること。そして、もう一つは、日本の教育における新しい可能性を拓くこと。そのためには、この事業を持続可能なものにしていくことも不可欠です。

「企業や大学などの高等教育機関も、高校生たちにアウトリーチできる非常に貴重な機会として捉えてくださっていますし、若手社員をコーチとして派遣することで研修の機会にもなっています。今後も、参画企業を増やし、佐賀県の産学金官がチームとなって盛り上げていきたいと考えています。

私たちがやろうとしているのは、単なるデジタル技術の革新や、知識の伝授ではありません。『何のために学ぶのか』を生徒たちと共に問い直しています。

「学校教育では実現できないことを何とかしたい」という思いを抱いている先生が、全国にたくさんいらっしゃいます。その思いを絶やすことのないように、教育者とも連携し、共有したい。この事業を一つのモデルとして、それぞれの地域で教育革新を起こしていただければ、こんなにうれしいことはありません」(見浦氏)

学校の枠を超え、産学金官が連携協働して実現した高校生の学びの場。佐賀で芽吹いたこのプロジェクトが、地域の発展を支え、全国の未来の教育を革新する大きなきっかけになるかもしれません。

太田美由紀