ー 本シリーズにこめた思い -----------------ーーーーー

社会の多様化・多層化のなか、一人ひとりの学びや成長の質をいかに保障していくのかがますます重要になっています。そのためには地域性や個人の発達特性の違いなど、さまざまに考慮すべきことも見えてきています。ただ、課題の原因も複雑化していて、学校だけ、家庭だけでは対応が難しいことや、従来の制度や発想だけに頼っては行き詰ってしまう事象も増えています。

そこで、学校を起点にして、先進的な取り組みで課題を解決しようとチャレンジしている事例から、これからの教育を考えていきます。

(企画・ベネッセ教育総合研究所 石坂 貴明)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教育改革、教育DXのパイオニアとして全国から注目を集める戸田市(埼玉県)。GIGAスクール構想に先駆けて2016年からICT環境の整備に取り組み、アクティブラーニング型の授業や個別最適な学びもいち早く取り入れ、産官学連携を進めて日本の公教育を牽引してきました。

新たなチャレンジは今も続いています。近年は、「特別でない特別支援教育」をキーワードに、特別支援教育やインクルーシブ教育の推進にも注力。2024年には、このシリーズで先に紹介した、インクルージョン研究者の野口晃菜氏(教育現場におけるインクルーシブとは?——学校の“ふつう”をアップデートするために参照)が戸田市の「インクルーシブ教育戦略官」に就任しています。

戸田市教育長の戸ヶ﨑 勤(とがさき・つとむ)氏は、「支援とは何か」「“ふつう”とは誰の基準か」という根源的な問いを、新任教師の頃から抱き続けてきたといいます。戸田市の数々の教育改革の根底には、「特別支援教育は教育の原点である」という戸ヶ﨑教育長自身の揺るぎない思いが込められていました。

戸ヶ﨑 勤(とがさき・つとむ) 1954年生まれ。戸田市教育委員会教育長。公立中学校の教員(数学)・戸田市立小中学校の校長、埼玉県教育委員会指導主事等を経て、2015年より現職。授業や教育政策を根拠に基づき改善する「教育の科学化」やEBPM(Evidence based Policy Making/客観的・科学的データに基づく政策立案・実践)を推進し、ICTやSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学を統合した学び)、PBL(プロジェクト型学習)など先進的な教育実践を市全体で展開。教育政策アドバイザリーボード設置や教育総合データベース(ダッシュボード)の構築など、持続可能な教育改革の基盤づくりに取り組む。第12、13期の中央教育審議会委員をはじめ、文部科学省等の多くの部会委員を務めている。

「“ふつう“って何だろう?」と考え続けてきた

——戸田市教育委員会が近年掲げている「特別でない特別支援教育」という言葉は、まさにすべての子どもたちに対する合理的配慮やインクルーシブ教育を示唆するものです。また、戸ヶ﨑さんは、「特別支援教育は教育の原点である」とも、さまざまな場で発言されています。そう考えるようになったきっかけから教えていただけますか。

「特別支援教育は教育の原点である」という考えを抱いたきっかけは、私が新任の教師として着任したばかりの1978年のことで、半世紀も前になります。当時は全国的に荒れている学校も多かったですし、まだ「特別支援教育」や「発達障害」という概念は学校に浸透していませんでした。私は中学の数学教師として着任しましたが、若手で体力もあるということで、ある一人の生徒と深くかかわるようになりました。

その生徒は、突然人に向けて大きな石を投げつけてきたり、体育館の屋根に登ったり、危険な行動をしてしまうことが度々ありました。当時は「落ち着きがない」「手がかかる」「わがまま」「非行問題行動」などとみなされ、学校としては他の生徒から隔離するよう働きかけていましたが、その生徒自身も危険ですから、私はその生徒を追いかけて危ない行動を止めなければなりませんでした。

粗暴に見えてとても繊細な子で、こちらが適当に話をしてもごまかしがきかない。それこそ真剣勝負でした。すごい剣幕で私に向かってきたこともありました。でも、そうして数々の失敗を重ねながらその子と話をするうちに、私に心を開いてくれるようになっていきました。こちらが関心を持つことで、「どうかかわるか」が見えてきたのです。本当は優しい子で、本人なりに一生懸命がんばっているわけですが、教室の環境が合わなかったり、不安が強かったりするだけなんだということも、徐々にわかっていきました。

今でも特別支援教育というと、自分たちの教育とはあまり関係ないと考えている通常学級の教師もいるかもしれません。しかし、特別支援教育で行われているように一人ひとりの子どもに必要な支援をすることこそ、教育の原点です。通常の学級においても、「それぞれの子どもに合わせてどう学びを設計するか」という視点が必要だと思っています。

——2022年には、全教員が採用後10年目までに特別支援学級や特別支援学校を複数年勤務することを推奨する、もしくは人事交流を促進するなどを文部科学省の検討会議が報告書にまとめました。半世紀経ち、ようやく時代が追いついてきたのでしょうか。

私があの時、あの子から学んだことは間違っていなかったんだと実感しています。時代が追いついてきたとまで言えるのかはわかりませんが(笑)。

学校現場には“平均”とか“ふつう”という言葉がたくさん落ちています。私はあの頃からずっと、「“ふつう”って何だろう」と考えてきました。よくよく考えてみると、そもそも「“ふつう”の子」なんて存在しません。一人ひとり、得意不得意があって、家庭の状況も発達のペースも違う。多様性があるにもかかわらず、周囲の人が考える“ふつう”に合わせなければならない。そのような同調圧力は非常に問題があると思っています。

“ふつう”は、それぞれの人が持つ基準であると同時に、社会や文化によって異なる相対的な概念でもあり、その基準は、マジョリティを中心とした規範が一つの“ふつう”なのだろうと思います。そのためか試験の成績が真ん中あたりで、性格的にもおとなしめの子のことを「“ふつう”の子」と決めつけていたのかもしれません。

私は、子どもたちによく言っていました。「いま、自分もしくは自分の〇〇がふつうではないと思っている人は、たまたまこの学級という集団の“ふつう”に自分が当てはまっていないだけの話で、別の集団なら“ふつう”に属するのかもしれない。これは学校だけでなく家庭でも会社でもどこにでもあること。さほど気にすることではないんだ」と。

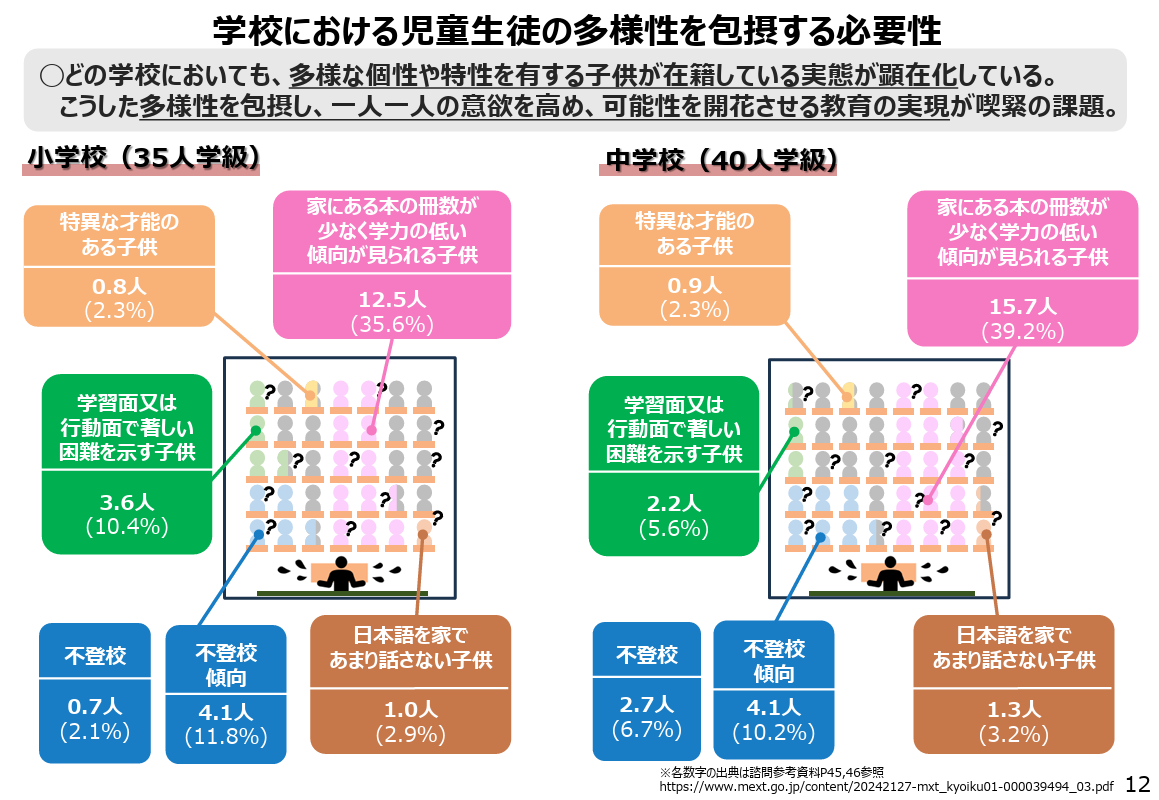

通常学級においても、多様な個性や特性、さまざまな家庭的な背景を有する子どもたちが一緒に学んでいることを前提としなければならない。(令和7年7月9日 第134回教育課程企画特別部会 資料1「教育課程企画特別部会における審議の状況について」P12より引用)

いわゆるフィルターバブルとか、エコーチェンバーという言葉で表現されるように、見聞きするもの、触れる価値観が限定されている環境の中では歪んだ“ふつう”が形成され、強化されてしまいます。

これは、もちろん社会に出てからも同じです。戸田市ではこれまでSEEP(Subject・EdTech・EBPM・PBL)を柱としながら教育改革を推進し、産官学連携を積極的に進めてきましたが、そのことも根底ではここにつながります。私が教育長に就任した当初、産官学連携の実績はゼロでした。現在はインテルと連携してSTEAM Labの設置や教員研修を実施するなど、100以上の企業・大学・民間などとの連携を通じて教育実践を行っています。

学校という「教職課程を経て教師になった同質集団」の中の価値観だけでなく、社会とつながって多様な価値観に触れることで、教師が新たな刺激や包摂性を受け入れ、柔軟にチャレンジできるようになる。これは、子どもたちの環境を整えるためにも、学校経営にとっても欠かせないことなのです。

「インクルーシブ教育システム」と「インクルーシブ教育」

——戸田市のインクルーシブ教育戦略官の野口晃菜さんは、「“ふつう”をアップデートする」という言葉をよく使われます。その言葉にも深く通じるお考えですね。

野口さんの考え方にはいたく共感します。だからこそこれまで長く共同研究等をしているわけです。「“ふつう”をアップデートする」ことが、インクルーシブ教育の出発点だと私も思っています。

また、戸田市では、「インクルーシブ教育担当」「インクルーシブ教育推進委員会」などの名称を使っています。「インクルーシブ教育システム」という言葉をあえて使っていませんが、インクルーシブ教育システムのよさも十分に理解しています。教育長着任時の市内の特別支援学級設置率は50%を切っていましたが、現在は、市内全小中学校への設置を達成し、各学校に2学級から4学級の特別支援学級があります。

<※編集部注/日本の「インクルーシブ教育システム」は、特別支援学校や特別支援学級など多様な学びの場を組み合わせる方式(文部科学省2012)。国連の「インクルーシブ教育」は、全ての子が通常学級で共に学ぶことを前提とし、分離教育を原則認めない(国連障害者権利委員会2016)>

——特別支援学級の全校設置を進めながら、通常の学級のインクルーシブも進めていくという両輪が必要なのですね。

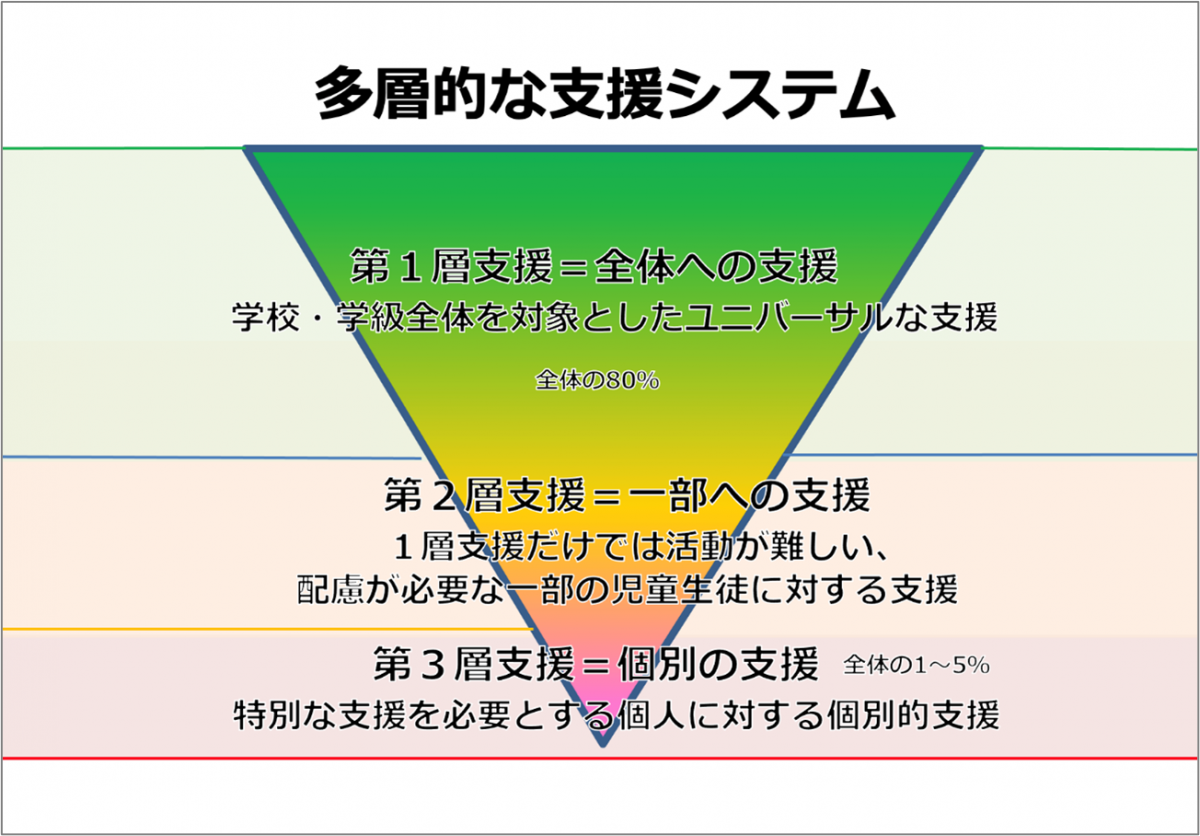

まさに、どちらも並行して進めています。専門性を活かしきめ細かな指導をする場も確保しつつ、学校内での多様性を前提としたインクルーシブ教育も進めていく。どちらかではなく、多層的に支援するシステムを確保していくことが必要だと考えています。

「多層的な支援システム」では、この子は第1層、この子は第2層などと固定するのではなく、「国語は第1層支援で理解できるが、算数は第2層支援が必要」など、活動内容や成長段階により効果が見られるよう支援方法や指導方法を変えていくことを目的とする。(画像提供/戸田市教育委員会)

また、「支援」という言葉にも注意が必要です。これまで「支援する」という言葉を使ってお話ししましたが、この表現には、“助ける”だけでなく “してあげる”という上から目線の響きも伴います。もちろん支援そのものが悪いわけではありませんが、「支援する側」と「支援される側」が固定されてしまい、子どもたちから学ぶという観点を、教師が見落としてしまう危険性も否定できません。

実際に子どもたちと接していると、「こういう方法があるのか」「こうすれば落ち着くのか」と、教えられることばかりです。子どもたちの様子を見て、子どもたちの言葉に耳を傾ける。そういうかかわり方の中で、教師の側が学ぶことがたくさんあります。

「経験・勘」から、「科学・根拠」を検証する文化へ

——多層的な支援を進めるにあたり、現場レベルではどんなことが大切なのでしょうか。

戸田市では、従来の学校の現場でありがちな「経験・勘・気合い」(3K)のみに頼る文化から、「科学・根拠・を検証する」(3K)文化への移行を大切にしています。特に特別支援教育やインクルーシブ教育においては、経験と勘という「2K」から、科学と根拠という新たな「2K」への移行が重要です。

若手の教師はベテランの教師に遠慮をして、その発言に左右されてしまいがちですが、固定された関係性をほぐして対等に話ができる環境を作るためにも、データを職員室の「共通言語」として、理論と実践を往還させることは非常に有効です。

個人の経験はもちろん大事ですが、属人的になることや説明がつかないことがたくさんありますし、何より若い教師が再現できないことがデメリットです。ときに「それってどんな根拠があるんですか?」とベテランの発言にも根拠を問うような議論をすることで、フラットな関係も生まれてきます。それが学校の文化を変えていくと思っています。

戸田市では、さまざまなデータを蓄積するとともに学校に返す仕組みを作っています。例えば、教育センターがアンケート調査をして、その結果を学校にフィードバックする。どんな傾向があるのか、どういう対応が有効なのかを可視化する。そうすることで、教師たちも「こういう傾向があるなら、次はこうしてみよう」と動きやすくなる。

エビデンスにもとづいて対話ができることが大事です。「なんとなくやってみた」ではなく、「この理由でこれをやってみた」と言えること。それが、互いの納得や理解につながります。

——例えば、戸田市で実践しているRTI(Response To Intervention)ミーティングについて解説いただけますか。

RTIミーティングでは、主に子どもの学習面に関する多層的な支援を実施し、単元テストや教師が記録したデータをもとに効果的な指導方法を検討しています。先ほどお話しした「多層的な支援システム」(先出の図参照)の第1層支援や第2層支援が効果的であったかどうかを学年団、時に学年外の教師も参加して対等な関係性の中で振り返り、次の指導に活かすわけです。以前は個別の支援は全体の支援にもつながるという認識がなかなか広がっていかなかったのですが、RTIミーティングによって、個別の支援の必要性も認識されるようになってきました。

平均点の低い単元については、到達率の低い子どもたちを具体的に思い浮かべながら、今後与える課題や教材など効果的な指導方法を検討し、平均点の高い単元については指導方法のよかった点を検証し、学年で共有します。経験年数の少ない教師にとっては負担軽減につながりますし、学校全体の授業の質も向上するという成果が出ています。

第3層支援(個別の支援)が必要な子どもは、サポートミーティングの際に多様なデータをもとに検討しています。これは、予防的なケース会議のようなものです。対処的な指導ではなく、気になる行動の背景や考えられる要因などについて複数の教師で話し合い、2週間後の変容を見取り再検討するなどして、予防的な支援のあり方を検討できるようになっています。

——データが教師同士の「共通言語」となり、子どもを見取る際の対話の手がかりにもなるということですね。

データが職員室の「共通言語」になることは間違いありません。これらはほんの一例で、ほかにも、アクティブ・ラーニング指導用ルーブリック、学校経営ルーブリック、学級経営リフレクションシート、教育総合データベースの学校カルテ活用など、さまざまな場面でデータを活用しています。

また、総合データベースとして、教育委員会だけでなく、市長部局を横断してさまざまなアンケートなどのデータも一元化し、一人ひとりの支援に必要なデータを閲覧できるようになることを目指しています。必要なのは“情報の所有”ではなく、“情報の共有”や“情報の活用”です。誰かが困ったときに、「前にもこんなケースがあったね」と全体で支え合える仕組みが大切です。

しかし、これらはあくまでも、教師の日々の実践を後押しするものです。数値にただ振り回されるのではなく、教育実践の魂を込めるためにデータベースを利用し、活かすことが大事だと考えています。各学校でデータベースを育てていっています。

教育委員会が提供するのは素材、料理するのは学校現場

——教育長として戸田市のさまざまな環境を整えながらも、トップダウンで同じやり方を強いるのではなく、それぞれの学校の課題や願いを大事にして伴走することが必要だと繰り返し発言してこられました。

「脚下照顧 着眼大局 着手小局」という言葉があるのですが、「まずは、自分の足元をよく照らして実態を把握する。そして、広く全体を見て、実行するときは目の前の小さなものからしっかり一歩ずつ着実に歩を進める」という意味の言葉です。これが私のコンセプトの一つです。

教育委員会は、いわば“素材”を提供する側です。例えば、ICTの導入をはじめ、先ほどお話ししたようなデータ利用の仕組みの構築、さまざまな制度の整備などは素材にすぎません。

——データを揃えて実態を把握できるように整え、ビジョンを示すけれども、実際には各学校のやりやすいやり方でそれぞれのペースで進めてほしいということでしょうか。

私はよく「素材は教育委員会で用意するので、料理は学校で」と伝えています。オーナーシップが大切なんです。教育委員会が「こうしてください」と詳細に決めすぎると、学校は受け身になってしまう。素材は提供するけれど、レシピは現場が決めるのがいいと思っています。

その素材をどのように使って「どう調理するか」「何を作るか」はそれぞれ子どもの実態や学校の特色、課題等によって決める。同じ材料でも、中華、和食、洋食いろんなものができます。何を作るかは学校次第です。一般的には、公教育は揃っていないと批判を受けることも多いのですが、学校の実態に応じて特色を出すことが何より大事だと考えています。

「こうしなさい」ではなく、「こういう選択肢もありますよ」「この制度を使って自分たちのスタイルを作ってください」などと伝えています。現場が自ら考え、決めるからこそ、ニーズに応じたものになる。まさにオーダーメイドの教育ということも、自分の原点として大事にしてきました。

教育はコンビニ弁当のように大量生産される食事ではありません。いかにしてその子が食べたいと思い、美味しく食べてもらえる料理、つまり学び等を作ることができるか。教育の面白さはそこにあると思います。

——次回は、具体的にどのように料理をしているのか、戸田東小学校で実際にどのようなインクルーシブ教育を進めているのかを取材させていただく予定です。最後になりますが、インクルーシブ教育を推進していく上での課題はありますか。

一人ひとり違う子どもたちを、“ふつう”の枠に押し込めることなく学びを保障するには、学校現場だけではなく、行政や地域との連携、そして制度そのものの見直しも必要です。

やはり、社会全体の意識の醸成と、そのための国のサポートの充実が不可欠です。そこが大きな課題ですね。教師や子どもたちの理解が進んでも、保護者や地域の人たちがインクルージョンとは違う考えを持っていると、社会が大きく変わっていくことは難しいと思います。

私は、ゴッホの有名な言葉を自分にも言い聞かせています。

”Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow.”

(普通であることは舗装された道路のようで歩きやすいが、花は咲かない)

つまり「皆と同じ」ように生き、リスクを恐れ周りに合わせてばかりでは、無難な人生は送れたとしても、そのかわり得るものもない。引き続き、私にできる小さな取り組みを一歩ずつ着実にやっていきます。

太田美由紀