全国の教育長は、どのような視点で教育施策を考案しているのか。地域に密着しているベネッセの各拠点の支社長がインタビューしていく。第4回は島根県教育委員会教育長の野津 建二(のつ けんじ)氏と、同県松江市教育委員会教育長の藤原亮彦(ふじはら あきひこ)氏。2人は同世代であり、忌憚なく教育論を交わす間柄だという。県と市がどのように連携し、教育課題に取り組んでいるのかを聞いた。

島根県・松江市 概要

島根県 概要

山陰地方西部の県で、8市5郡10町1村の自治体から成る。世界遺産に指定された石見(いわみ)銀山、日本最古の神社の1つである出雲大社(いずもたいしゃ)が有名。県外からの移住支援に積極的で、民間企業の勤務経験者を県職員として採用する制度や、県立の16高校で国内留学を受け入れる「しまね留学」「しまね高2留学」の仕組みなどを取り入れている。

人口 約64万1,000人

面積 6,707.86㎢

公立学校数 小学校194校、中学校90校、義務教育学校2校、高校37校、特別支援学校12校 ※県立・市町村立学校の合計

教職員数 7,858人 ※県立・市町村立学校の合計

児童・生徒数 64,841人

松江市 概要

島根県の県庁所在地で、山陰地方の拠点都市の1つ。宍道湖(しんじこ)と中海(なかうみ)の2つの湖と、それらをつなぐ大橋川が、市の南北を分かつ地勢となっている。古代出雲の中心地として奈良時代より栄えた。2010年度から小中一貫教育を教育行政の最重点施策として推進している。

人口 約19万4,000人

面積 572.96㎢

市立学校数 小学校32校、中学校15校、義務教育学校2校、高校1校

教職員数 1,225人

児童・生徒数 15,127人

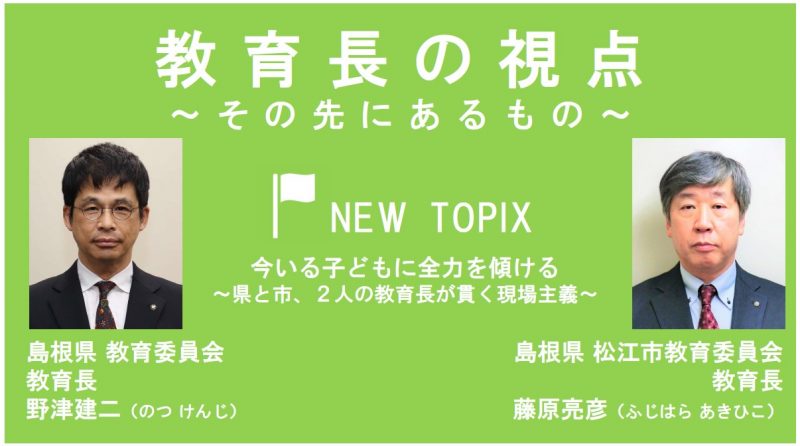

お話を伺った教育長

島根県 教育委員会 教育長

野津 建二(のつ けんじ)

(プロフィール)

1984年、島根県採用。社会教育課長、財政課長、総務部次長、政策企画局長などを経て、2021年7月から現職。国内トップレベルの選手を育成する松江レスリングクラブでコーチも務めており、教え子には、リオデジャネイロオリンピック女子75キロ級代表の渡利 璃穏(わたり りお)選手などがいる。

-720x800.jpg)

島根県 松江市教育委員会 教育長

藤原 亮彦(ふじはら あきひこ)

(プロフィール)

1984年、松江市採用。市長室政策企画課長、産業経済部参事、歴史まちづくり部長、政策部長などを経て、2021年4月から現職。多様な経験こそが教育の本質と考え、市内の子どもたちと、上級学校の生徒や地域の人々との交流を重視する。

聞き手

奥田 満(おくだ みつる)

株式会社ベネッセコーポレーション

中四国支社長

1. 理系好きを増やし、子どもの選択肢を広げる

<奥田>島根県の高校入試が変わると伺いました。従来の「推薦入学者選抜」に代えて導入される2025年度の「総合入学者選抜」は、中学校の校長の推薦を必要としないということで、学校現場では大きな話題となっています。

<野津>総合入学者選抜は、各高校が提示する出願要件を満たせば、生徒が自らの意志で出願できます。明確な志望動機のある生徒が、自分に合うと思う高校に積極的に挑戦できるようにしました。

これまで各校種で目指してきた、全教科を満遍なく学ぶジェネラリストの育成はもちろん大事ですが、社会がイノベーションを求めている今は、学習者の得意分野を集中的に伸ばすスペシャリストの育成の必要性も高まってきています。大学入試でも、総合型選抜や学校推薦型選抜による入学者が半数以上を占めるようになりました。

中学校時代から得意分野を伸ばす生徒が増えれば、高校の探究学習や大学の研究で活躍する人も増えるかもしれません。

<奥田>好きなこと、得意なことに取り組むという点では、松江市は理系分野への興味・関心を高める取り組みが活発だそうですね。

<藤原>島根県の教育課題の1つが、算数・数学好きの割合が全国平均を下回り、理系の学部・学科への進学者が少ないという点です。そこで、本市も県が進める「しまねの学力育成プロジェクト事業」に参加しています。

同事業では例えば、国立高等専門学校機構松江工業高等専門学校の学生に、プロジェクトの指定校である松江市立湖南中学校で、プログラミング講座の出前授業を実施してもらったり、本市主催のペットボトルロケット打上大会で上位入賞した3人の小学生を筑波宇宙センターの体験学習に派遣したりしました。

そのように、大学や高等専門学校の学生と児童生徒が小・中学校での出前授業を通じて交流したり、児童生徒が民間企業の施設を訪問して科学実験を体験したりする機会の創出に、積極的に取り組んでいるところです。

<野津>2021年に教育長に就任した時、最初の議会で「子どもの将来の選択肢を広げたい」と話しました。本県の県立高校の普通科の生徒は、文系と理系の割合が2:1で、文系が大きく上回っています。そこで、子どもたちに科学の楽しさを知ってもらおうと始めたのが、「しまねの学力育成プロジェクト事業」でした。

県全体のムーブメントになってほしいという思いから、県がモデル校を指定するのではなく、市町村単位で教育委員会主導での参加を呼びかけています。現在、5市が参加しており、優れた取り組みは市町村内、県内に展開していくつもりです。

<奥田>学力の面でも理系の教科を重視されているのでしょうか。

<野津>理系の教科だけを特別視しているわけではありません。ただ、2023年度の文部科学省「全国学力・学習状況調査」(以下、全国学力調査)では、小学6年生の算数の結果で、平易な問題であるはずの問1(3)の全国平均正答率が低かったこと、そして、本県の平均正答率はそれをさらに下回っていたことが気にかかっています。

全国学力調査は、学習指導要領で育成を目指している資質・能力を測る側面があると考えています。その中に正答率が顕著に低い問題があることは、自分たちの教育に、学習指導要領の基準を満たさない単元があるという指摘でもあります。そのように、調査を通して発見できたことを指導改善に生かしていく取り組みを、最も重視すべきだと考えています。

<藤原>現場にいる教職員は、子どもたちが特定の問題を解けない理由を、「数式に苦手意識がある」「問題の意図を読み解く力が足りなかった」などと抽象的にまとめるだけで終えがちです。そうではなく、「なぜこの問題が解けなかったのか」という原因を把握し、「解けるようになるためにはどういう指導が有効なのか」を考え、実践していく必要があるのではないかなどと、野津教育長といつも議論を重ねています。

<野津>先述の算数の問題であれば、出題範囲は5年生までの学習内容です。ということは、2年生のかけ算や3年生のわり算など、積み上げの過程につまずきの原因があるのかもしれません。調査時の6年生の学習状況だけが原因とは限らないのです。

全国学力調査で正答率が低かった問題については、校長を中心に学校全体でつまずきの原因を見つけて解決してほしいと、各市町村の教育長会議でお願いし、全校長に手紙を書きました。各市町村の教育長とともに、小学校を順次、訪問もしました。

<藤原>私も野津教育長に同行して市内の小・中学校を訪問し、校長、教頭と意見交換を行いました。その際には、子どもたちの様々なつまずきを決して持ち越すことなく1年間の授業のサイクルのうちに解消し、進級、卒業させてほしいと伝えています。子どもたちにとって一度しかない各学年の経験が、きちんと積み上がっていくことを願っているからです。

<奥田>お二方とも何度も学校に赴いて、現場の課題を起点に動いていらっしゃいます。目の前の子どもたちに全力を尽くそうという姿勢は、各校にも伝わっているのではないのでしょうか。

<野津>これまでは小・中学校の学力向上に力を入れてきましたが、2025年度に新たに力を入れたいのが、幼・小の連携です。幼稚園・保育所と小学校の両者が歩み寄ることで、小学1年生の学級づくりをスムーズにしたいと考えています。

<藤原>幼・小間の円滑な接続も2人で議論してきた課題です。その契機となったのが、全国学力調査で正答率の低かった問題への再チャレンジでした。学校間の格差は想定内でしたが、クラス間の格差、それも同じ教員が教えているにもかかわらず大きな格差が生じているケースが明らかになりました。そこで、「学ぶ集団(クラス)づくり」の大切さを仮説としてクローズアップしました。

<野津>県内には学年に1クラスしかない、あるいは複数クラスがあっても6年間クラス替えをしない小学校が多くあります。1年生の段階で「学ぶ集団」づくりがうまくいき、落ち着いて授業を受けられる環境が整ったクラスは、そのまま学びが蓄積して成果が出るのではないか。そう考えて、小学1年生のスタート支援を手厚くしようと動き始めました。

既に小学校の教員が幼稚園・保育所を、幼稚園・保育所の保育者が小学校を見学する仕組みはあるのですが、小学校の現場の教員は多忙で、見学に赴くのはほとんどが校長です。現場の教員にも参加してもらい、幼・保における子どもの支援のあり方を理解してもらいたいと考えています。

<藤原>幼稚園・保育所の年長児は、園・所のお兄さん・お姉さんとして年少児の手を引いて歩くリーダー体験をしますが、小学校に入学すると上級生に手を引かれる存在に戻されてしまいます。幼・保で経験したリーダーとしてのキャリアが小学校ではリセットされるのです。幼稚園・保育所と小学校の双方が互いの支援・教育内容を理解し、協働することが、小学1年生のクラスを「学ぶ集団」に育てていくことにつながり、2年生以降の「学ぶ集団」の土台になると考えています。

2. 隠岐島前(おきどうぜん)高校に続き、教員も県外人材に着目

<奥田>島根県では、島根県立隠岐島前高校に端を発する「しまね留学」が、全国から生徒を集めるモデルの先駆的な成功例として広く知られています。教員採用でも、県外から志望者を集める制度を構築されていますね。

<野津>2023年度の採用から、3年以上の教職経験を持つ教員を対象とする「特別選考試験」を、松江市と東京都を会場として実施しています。選考方法は面接試験のみです。経験者採用を面接のみで選考する例は、恐らく全国で初めてでしょう。

一般選考を受けると通常はリセットされてしまう勤続年数がほぼそのまま維持されるため、待遇面でも志望者にメリットがあります。現任校に気を使わずに応募できるよう、5月のゴールデンウイーク時期に採用試験を実施しているのですが、好評を得ているため、2026年度からは10月にも実施する予定です。

<奥田>新卒採用についてはいかがでしょうか。

<野津>新卒採用も県外の大学生の獲得を視野に入れています。環太平洋大学(岡山県)と広島文教大学(広島県)とはそれぞれ23、24年に、教員養成を軸とした協定を結びました。両大学の教員志望者に向けて、本県の小・中学校での現場体験プログラムを提供したり、本県職員が両大学に赴いて、教員志望者向けの説明会や相談会を開催したりしています。

<藤原>現場体験は松江市内の小・中学校でも多く受け入れています。子どもたちのとても素直な反応に、教員の仕事の醍醐味を感じる大学生も多いと思います。

地域の皆さんが「総合的な学習の時間」や学校行事などに積極的にかかわってくださることや、仕事や地域の伝統文化についての話や体験を提供する「ふるさと教育」を通じて、年長者とのコミュニケーションに慣れている子どもたちは人見知りをせず、大人に元気に挨拶します。また、都市部でよく聞く「塾に行かせるので子どもを早く帰してほしい」「塾で勉強させるから宿題は出さないでほしい」といった保護者の声に悩まされる教員もほとんどいないようです。

島根県に地縁がなくても、SNSでの情報や県内の学校での体験、説明会を通じて「先生になるなら島根がいいな」と思ってくれる大学生がたくさん現れて島根県に来てくれる、そんなご縁がたくさん結ばれることを期待しています。

<奥田>地域の人が学校に入る「ふるさと教育」、地域産業の体験実習を組み込んだ「しまね留学」などの取り組みが全県に行きわたっている様子から、島根県には、地域と学校が一体となって子どもを育てる文化が根づいているように感じます。

<野津>「地域の子どもは地域で育てる」という意識の高さは、本県が持つ大きな強みです。今後も地域と学校の間でよりよい関係性を築き、教育を受ける子どもにとっても、教職を志す他県の人にとっても魅力を感じられるような制度を磨き上げていこうと思います。