少子化や教師不足、働き方改革など、様々な課題が学校を取り巻く中、学校経営者はどのような考えの下、経営にあたっているのかを尋ねる本コーナー。今回は、東京都の府中市に位置する明星中学校・高校の山本真興(やまもと・まさおき)常任理事と藤井泉浩(ふじい・みひろ)教頭に話を聞いた。2016年度に特別進学コース「MGSクラス」を設置後、国公立大学合格者数を伸ばしてきた同校は、さらなる発展に向け、中学校の学習指導で新たな取り組みを始めた。

学校法人明星学苑 常任理事

山本真興(やまもと・まさおき)

明星中学校・高校 教頭、入試広報室室長

藤井泉浩(ふじい・みひろ)

学校概要

東京都府中市に位置する共学の中高一貫校。2023年に創立100周年を迎えた学校法人明星学苑は、幼稚園から大学までを擁する。

開校:1923(大正12)年

生徒数:1学年 中学校約150人、高校約400人

教師数:約130人

2023年度入試合格実績:国公立大は、東北大、筑波大などに9人が合格。私立大は、慶應義塾大、国際基督教大、上智大、東京理科大、明星大、早稲田大などに延べ448人が合格。

2022年に府中市と包括協定を締結。その背景とは

山本 本校は、建学の精神「和の精神のもと、世界に貢献する人を育成する」の下、教育目標に「自分の未来をデザインし共創していける人の育成」を掲げ、教育活動を推進しています。生徒が自己実現に向けて、途中で変わる可能性があるものだとしても、まずは自分が進みたい方向を考え、その方向に進んでいくために今、自分は何をすべきかを考え、行動することができる、そうした力を生徒一人ひとりに育みたいと考えています。

自己実現の過程では「共創」が重要になります。1人でできることには限界があり、ある場面は自分がリーダーシップを発揮し、別の場面ではフォロワーになる。将来、社会の一員として他者と共創していけるよう、中学校・高校時代にそうした経験を積むことができる機会を設けています。

藤井 「自分の未来をデザインする」ためには、観察力や問題発見力、発想力などが必要です。それらの資質・能力を育成すべく、本校は探究学習に力を入れています。その特徴的な取り組みの1つが、本校が所在する府中市との連携です。2022年に同市と包括協定を締結し、年間15〜20ほどの取り組みを実施しています。例えば、府中市をフェアトレードタウン化する活動として23年度、SDGs推進校である本校の高校1年生が、明星大学の教員の指導を受けながらフェアトレードについて学び、フェアトレードカフェを開催しました(写真)。その生徒たちが高校2年生になった24年度には、研修旅行でフェアトレードタウンの熊本市を訪れ、同市が行うフェアトレードの普及活動やマルシェなどに参加し、フェアトレードについてより理解を深めるなど、活動を発展させています。そうした地域と連携した主体的な教育活動が、課題解決力・論理的思考力といった資質・能力の向上につながっています。

写真 フェアトレードカフェの様子

学習指導と進路指導を校内で完結させることで、国公立大学の合格者数が増加

山本 デザインした未来を実現させるためには、確かな学力が必要です。確かな学力には、ご存じの通り、知識・技能等が含まれていますが、それらの力をつけるために法人として、あるいは学校として、生徒の学習を支える環境整備にも力を入れています。直近では、26年度中の使用開始を目指し、自習室を備えた新校舎の建設計画を策定しました。本校は、中学校と高校、合わせて51クラスあり、多くの生徒が日々切磋琢磨しています。しかし、様々な活動を推進していく中で、教室数に余裕がなくなってきているというのが現状です。そのため、生徒が自由に使え、集中して学べる自習室を用意するために、新たな予算を確保したのです。

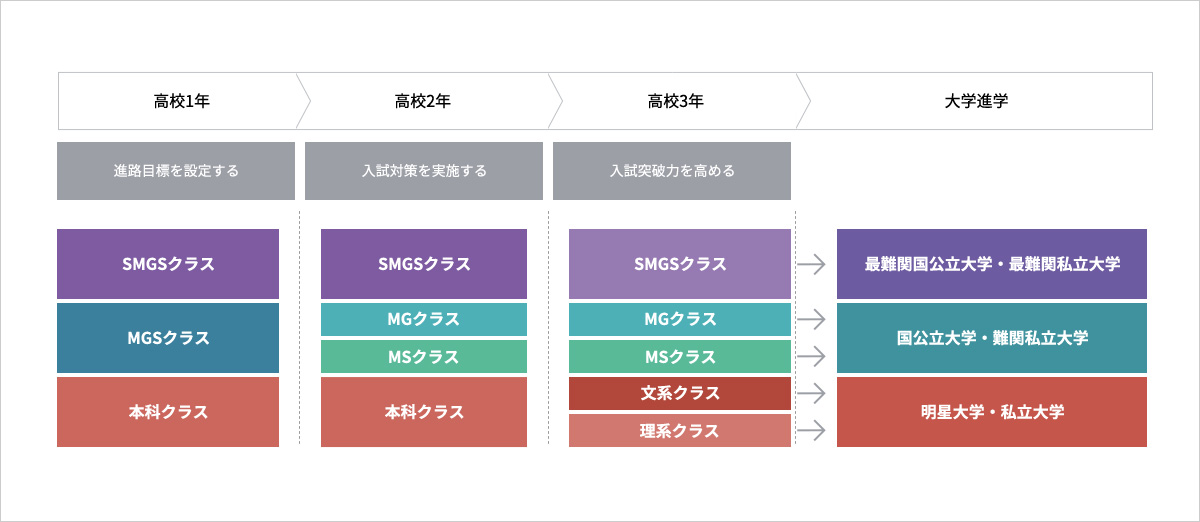

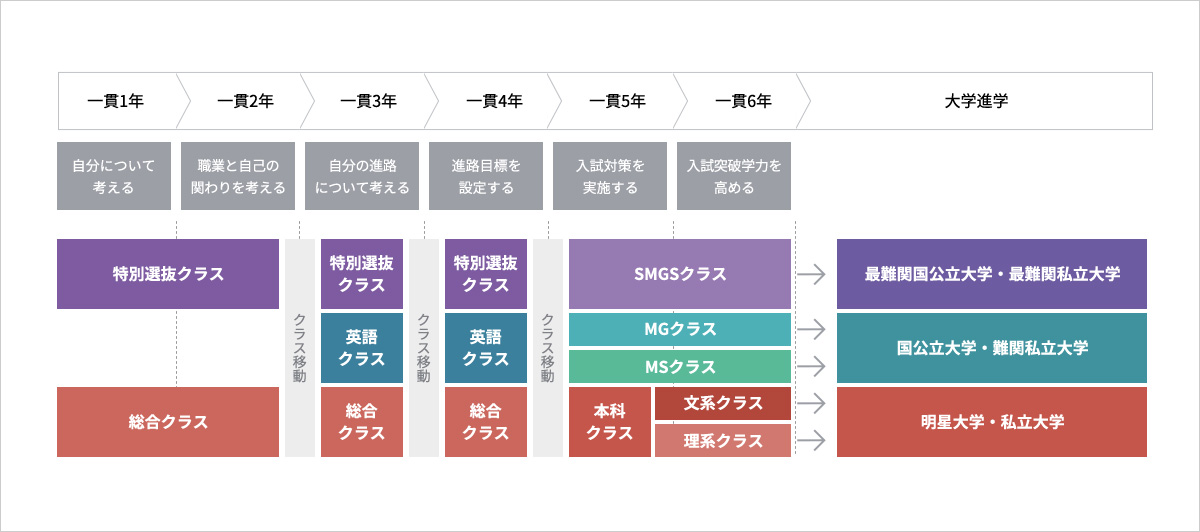

藤井 教育プログラムは、希望進路に応じたコース制としています。高校では、16年度に難関大学志望者を支援する「MGSクラス」を、20年度に最難関大学を目指す「SMGSクラス」を設置しました(図)。

図 現在の教育プログラム体制

MGSクラス・SMGSクラスは、各教科・科目のエキスパートの教師を配置するとともに、模擬試験の後に管理職、進路指導担当者、学年担当者が集まって進路検討会を実施し、生徒の学力状況を教科・科目ごとに緻密に把握することで、生徒一人ひとりの強みを伸ばし、弱点を補強する学習指導につなげています。

大切にしているのは、学習指導と進路指導を校内で完結させることです。教師が生徒一人ひとりに応じた学習指導で生徒の学力を高め、模擬試験などのエビデンスを基に生徒を励ます。そうした学習・進路の両面からの支援によって、生徒は自分の希望進路を最後まで諦めずに貫くようになりました。その結果、東京大学や一橋大学などの合格者が出るとともに、後期日程まで粘る生徒が多くなったことから、国公立大学の合格者数が大きく増加しています。

他校に先駆けて、中学校で放課後の学習支援を開始

藤井 中学校でも学習指導を強化しており、24年度から放課後の学習支援を実施しています。中学校は高校に向けて学力の土台を築く段階であるため、手厚い支援と成績上位者のさらなる伸長の実現を目指しました。そこで、月曜日から金曜日までの放課後に、チューター9人が全学年の教室に入り、数学または英語の学習に取り組む生徒を支援しています。放課後の学習支援の導入にあたっては、生徒と保護者の状況を把握するため、アンケート調査を実施しました。すると生徒からは、「先生に質問したいが、先生は忙しそうにしている」といった声が上がり、保護者の約8割が放課後の学習支援の導入を希望しました。そうした生徒・保護者のニーズに応えつつ、教師の負担を抑えるため、外部団体と連携した放課後の学習支援を導入することにしたのです。

チューターからは生徒個々の学習状況が共有されます。それを教科担当の教師が確認し、正課の授業づくりや学習支援に役立てています。また、チューターの支援内容が正課の授業の進度を越えないよう、チューターと教科担当の教師が支援内容の目線合わせを丁寧に行っています。チューターの存在によって、生徒は正課の授業とは異なる緊張感を持って学習に取り組めているようです。

山本 生徒は部活動が終わった後、教室で塾と同じような指導を受けられますが、塾に通うよりも帰宅が早まるため、家族とのだんらんや読書などの時間が充実します。保護者の経済的な負担が軽くなるという費用面のメリットもあります。中学1年生の成績を筆頭に、学力面でも成果が出ています。ほかの私立中学校でも放課後の学習支援が始まっていますが、本校は先行して実施したため、そのノウハウの蓄積ができていると考えています。

放課後の学習支援は、本校にとって初めての取り組みでしたが、まずは挑戦してみて、問題が生じたら改善すればよいと考え、予算を確保し、実施を決定しました。人口が多い東京都にあっても、少子化の影響は避けられません。そうした中で、幼稚園から大学まで擁する本学苑は、中等教育段階の出口となる高校の進学実績が重要だと考えています。その実績が生徒・保護者や地域の期待に応えるものであり、そこで信頼を得られなければ、幼稚園の園児募集の段階から影響を受けると危機感を抱いています。

高校に向けた基礎学力を培う段階である中学校の指導を新たな取り組みによって強化することが、学苑全体の発展につながると考えています。

生徒や保護者から選ばれる学苑となる鍵とは

藤井 教員研修においても新たな取り組みを始めました。24年度から若手教師の育成を強化するため、メンターの教師を若手教師につけ、いつでも気軽に相談しやすい体制を築きました。加えて、主幹教諭による生徒指導や教科指導、入試問題研究などについての研修を毎月実施しています。

山本 現在、学苑全体の教員研修を担う機関として、「教育センター」の設置を構想中です。授業を実際に見て授業づくりを支援する、教育委員会における指導主事に相当する役割を設けるとともに、外部の講師も招聘し、教師が定期的に助言を受けられる体制の構築を目指したいと考えています。まずは幼稚園と小学校から始め、その成果も踏まえて、中学校、高校へと拡大する予定です。

以上のように、本学苑は常に新たな挑戦をしています。ただ、どんなに素晴らしい取り組みでも、それが相手、つまり生徒や保護者に理解されなければ意味がありません。私が学苑内で常々話しているのは、「生徒や保護者が分かる言葉で伝える」ということです。私たち学校関係者は、ともすれば学校教育の特有の言葉を使ってしまいがちです。私は自戒も込めて、お子さんを持つ派遣スタッフやパートスタッフといった、より保護者に感覚が近い職員と時折話をする中で、自分が使う言葉が生徒や保護者に伝わるものになっているか、確認しています。生徒や保護者が理解できない言葉は、教師間でも解釈が異なってしまう可能性があります。学苑として全教職員が同じ方向に進むためにも、発する言葉は大切なのです。我々が生徒や保護者の目線で学校を改革していく必要があり、それが信頼される学校づくりの第一歩であると考えています。

本学苑は23年に創立100周年を迎えました。伝統を受け継ぎながらも新たな挑戦をすることで、幼稚園から大学まで一貫した本学苑としての教育を確立し、これからも世界に貢献する人材を育成していきたいと考えています。