GIGAスクール構想によって、生徒1人1台の端末とクラウドを活用した授業が定着してきた。一方で、校務の面では、依然として成績を紙資料で管理していたり、データをデジタル化していても、利用できる場所が職員室に限られていたりと、校務DX(デジタルトランスフォーメーション)には課題が見られる。ICTは、「教師の長時間勤務を解消し、学校の働き方改革を実現する上でも極めて大きな役割を果たし得るもの」と位置づけられ、データを連携することで、「新たな学習指導・学校経営の高度化を図ることが可能になる」(*)とされているが、ICT化によって具体的にはどう業務が効率化され、どのような生徒支援が可能になるのだろうか。経済産業省「未来の教室」の委員等を務め、学校におけるDXをテーマとした講演を多数行っている米田謙三先生と、校務支援システムを活用する山野井(やまのい)優人先生に、校務DXの利点と今後の展望を聞いた。

*文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務DXについて〜教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して〜」。

学校概要 大阪府・私立早稲田大阪高校

設立 1962(昭和37)年

形態 全日制/普通科/共学

生徒数 1学年約300人

2024年度卒業生進路実績 国公立大は、金沢大、大阪大、神戸大、和歌山大、岡山大などに23人が合格。私立大は、早稲田大36人を含み、同志社大、立命館大、関西学院大、関西大などに延べ321人が合格(2025年3月7日現在)。

※2025年4月、早稲田摂陵高校から早稲田大阪高校に名称変更予定。

お話を伺った方

Wコース長

米田謙三 よねだ・けんぞう

教職歴30年。地理歴史・公民科。情報科。外国語科。探究科。総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」委員、経済産業省「未来の教室 STEAM検討ワーキンググループ」委員等を歴任。

情報科

山野井優人 やまのい・ゆうと

教職歴4年。教育企画部。ボランティア同好会顧問。

学校DXは発展途上。

本丸は教育データの一元管理

<編集部> 米田先生はいち早くICTを活用した授業を行い、「未来の教室」に携わるなど、学校におけるDXの最前線にいらっしゃいます。講演会などで全国の先生方とお話しする中で、校務DXの現状をどう捉えていますか。

<米田> 一昔前は手書きだった通知表や調査書は、今やパソコンで作成するようになり、外部の研修も、学校からオンラインで受講することができるようになりました。校務でのICT活用は確実に進んでいますが、発展途上にあると捉えています。

<山野井> 本校では、生徒や保護者への配布物は電子文書を基本にしたことで、紙に印刷して、対面で渡すといった手間が省けました。また、寮生の保護者との面談はオンラインで行い、遠方の人とも容易にコミュニケーションを取ることができるようになりましたが、もっとできることがあるのですね。

<米田> 私が思うに、校務DXの最大の利点は、生徒の出欠や成績、健康診断、指導要録など、教育データを一元管理できることです。従来は、出欠の状況は担任、成績は各教科の担当教師、学校行事等の特別活動は生徒指導の担当教師、部活動の実績は顧問など、生徒の様々なデータは、分散して保有・管理されていました。進路指導をする際には、複数の教師に聞かなければ必要な情報を集められないといったことも少なくありませんでした。しかし、分散して保有・管理されていたデータをオンライン上で一元管理すれば、生徒のデータを1か所で確認することができます。各教科の学習状況や探究学習のテーマ、委員会活動の内容など、多様なデータを一元的に記録しておけば、生徒を多面的に捉えやすくなります。そして、入学時からデータを蓄積すれば、生徒の経年での変化や成長をエビデンスに基づいて追うことができます。

そういったデータの蓄積は紙でも可能ですが、蓄積することができるデータ量はICTの方が断然多く、管理や検索も容易です。教師や生徒の記憶に頼り、あいまいな情報しか手に入らないといったこともなくなります。教科や活動分野を超えた横の広がりがあるデータと、時系列という縦の広がりがあるデータに、いつでもアクセスすることができるため、よりタイムリーで、より適切な生徒支援をしやすくなるでしょう。

<山野井> 私は本校に勤務して4年目ですが、本校では生徒のデータをクラウド上で集約しているため、生徒のデータを入手することができずに困ったといった経験がありません。ただ、現在のシステムでは、入力に手間がかかるため、保護者からの出欠の連絡が自動的に出欠管理に反映されたり、生徒個々の模擬試験の結果を成績管理に自動的に取り込んだりすることができる機能が実装されることを期待しています。

データのクラウド化で

教室や自宅、出張先で業務が可能に

<編集部> 貴校はクラウドを活用されていますが、クラウドはセキュリティーに不安があるといった声も全国の先生方から聞かれます。

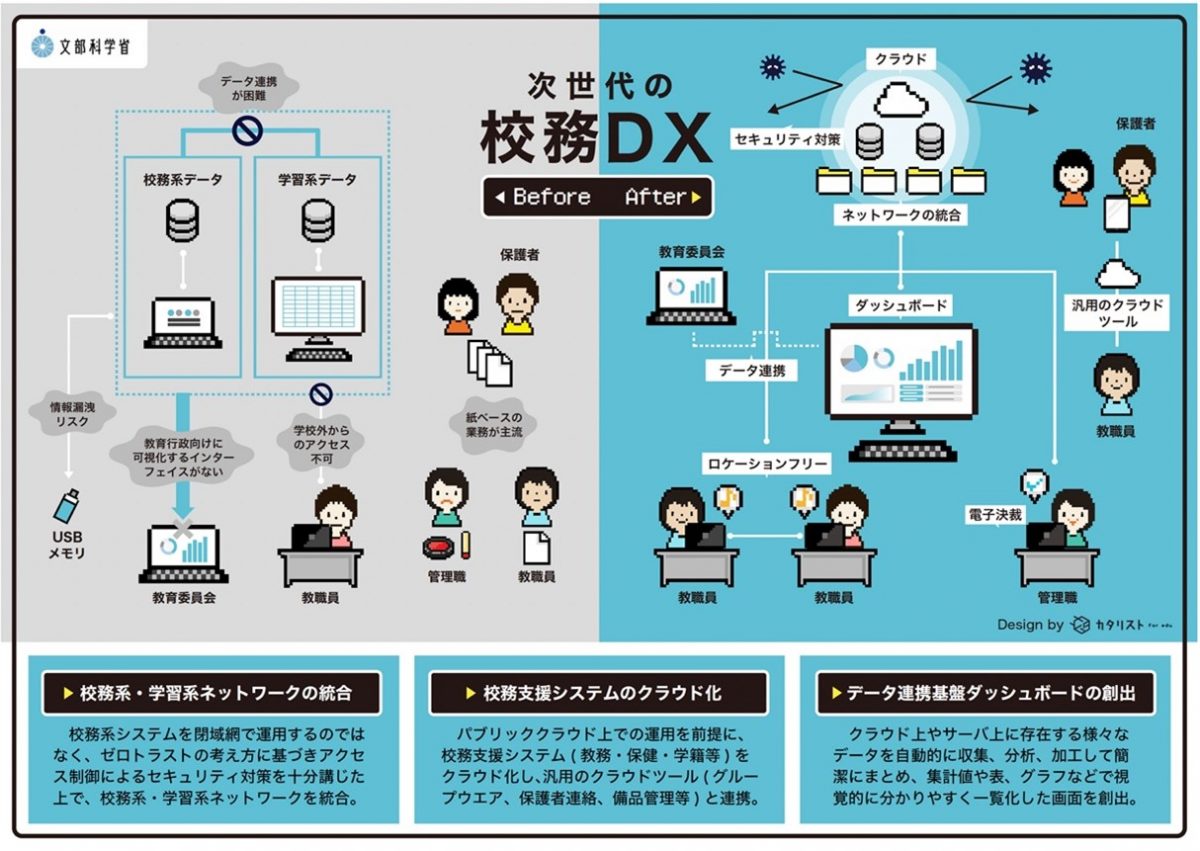

<米田> これまで情報漏えいの防止の観点から、生徒の学籍や成績などを管理する校務系ネットワークと、授業で使う教材などを管理する学習系ネットワークは分離して運用し、加えて校務系ネットワークは、インターネットに接続しないのが一般的でした。そうしたシステムが定着していたため(図1Before)、特に校務系データをクラウドで管理することに抵抗感を持つ教師もいるのだと思います。しかし、セキュリティー技術は進化しており、ここ数年で、クラウドを活用する企業や自治体が増えています。校務系と学習系で端末を使い分けていたために生じていた業務負担を軽減し、両方の教育データの連携をスムーズにして、生徒支援の質を向上させるためにも、データのクラウド化は必須と考えます(図1After)。

<山野井> クラウドを活用すれば、業務を行う場所や時間の制約がなくなります。例えば私は、生徒の定期考査の解答用紙をスキャンして電子文書にし、端末上で採点を行っています。電子文書はクラウド上で管理しているため、解答用紙を学校外に持ち出すと紛失してしまうかもしれないといった心配をせずに、教室や職員室、出張先など、自分のスケジュールに合わせて採点業務を行うことができています。

<米田> クラウド化は教師の柔軟な働き方の実現にもつながるため、働き方改革の施策の1つにもなります。もちろん、セキュリティー対策は万全を期す必要があります。サイバー攻撃などを防ぐ技術的な対策に加え、許可されていない人からのアクセスを制限するアクセス制御や、安全なパスワードの設定と漏洩の防止、端末の覗き見防止といった対策を講じ、ルールは徹底して守るよう、教師一人ひとりのセキュリティー意識を高めることが重要でしょう。

図1 文部科学省が示した次世代の校務DXのビフォー・アフター

※文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務DXについて〜教職員の働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して〜」概要版をそのまま掲載。

校務系と学習系のデータを統合した

ダッシュボードで、生徒理解がより深まる

<編集部> 校務DXは過渡期にあると思いますが、今後、校務支援システムにどのようなことを期待されますか。

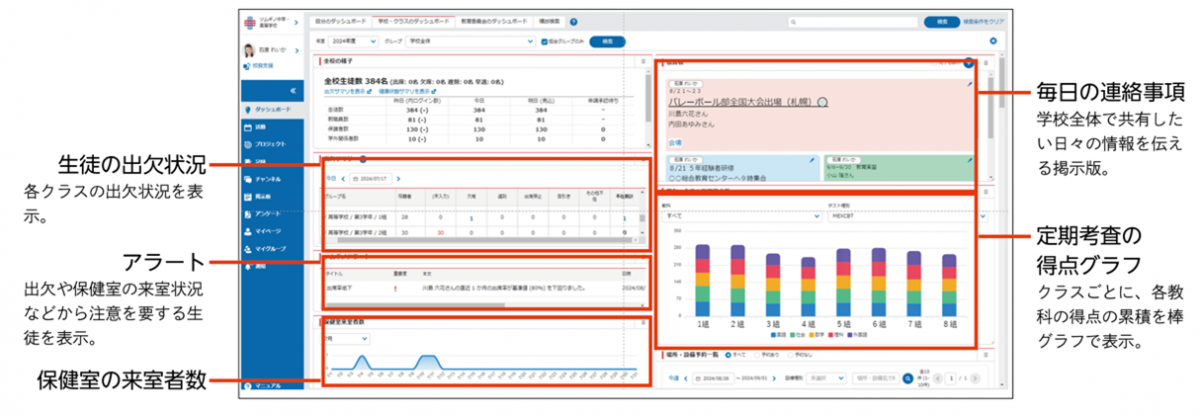

<米田> 様々なデータを自動的に収集・分析し、その結果を見やすく表示してくれる「ダッシュボード」の実装を期待しています(図2)。目的によって必要なデータは異なるため、学校、学年、学級、教科、生徒など、目的に応じたダッシュボードを構築することができると、教育の質が大きく高まると思います。

特に日常的に活用したいのが、生徒のダッシュボードです。生徒に関する多種多様なデータを俯瞰して見ることができれば、生徒理解が深まり、支援は厚みを増すでしょう。生徒のダッシュボードを保護者も見られるようにすれば、保護者の子どもへの理解が深まり、家庭からの支援も期待することができますし、保護者の学校への満足度も上がるはずです。

<山野井> 大学入試で総合型選抜や学校推薦型選抜の募集枠が拡大する中、学習の進捗や成績だけでなく、探究学習や特別活動などの記録とも連携したデータがダッシュボードに表示されれば、進路指導にも大きく役立つと思います。

<米田> ダッシュボードに校務系データと学習系データが統合して可視化されれば、学校全体の様々な状況をリアルタイムで把握することができるため、学校経営に資する情報分析がしやすくなります。早期に課題を発見し、必要な支援を迅速に行うことができるなど、ダッシュボードは管理職にとっても有用なツールです。

ほかにも、各教科・科目の年間指導計画を連携させて、指導内容が類似している部分を分析し、その結果がダッシュボードなどに表示してもらえるようになると、例えば数学で指導するヒストグラムや箱ひげ図を、別の時期に情報でも指導していたといった重複を避けることができるでしょう。教科間で共通する項目や類似する分野の指導時期が分かれば、教科横断型の授業の実施にもつながります。教師間で情報交換をしなくても、校務支援システムの活用によって、3年間の授業デザインをよりよく進化させることができるかもしれません。

校務DXは業務を効率化し、生徒支援の時間を捻出するだけでなく、よりよい教育を実現させる様々な可能性を秘めていると思います。

<編集部> ベネッセも2025年4月から、クラウド型の校務支援サービスを始めます。本日、お話しいただいたことも踏まえて、学校現場で役立つ校務支援サービスを追求していきます。

図2 学校全体のダッシュボードのイメージ(例)

クラウドで一元管理されているデータを見える化するのがダッシュボード。出欠、保健室の来室記録、生徒からの登校などを表示できる。伝言板やタスクメモ、申請の承認状況などを表示できる機能がある校務支援システムもある。

※ベネッセ校務クラウドの資料を基に作成。

「『ベネッセ校務クラウド』開発者の思い」はこちら