- 教育委員会向け

- 誌面連動

- 【誌面連動】『VIEW next』教育委員会版 2024年度 Vol.1

校内サポートルームによる弾力的な支援で、教室に居づらさを感じる子どもの学びの場を確保

埼玉県 戸田市立笹目(ささめ)東小学校「ぱれっとルーム」

2024/06/14 08:30

様々な理由で教室に居づらさを感じる子どもが学校に通えなくなるケースは少なくない。埼玉県戸田市教育委員会では2022年度、教室に居づらさを感じる子どもが安心して校内で過ごせる場所として、すべての市立小学校に校内サポートルーム「ぱれっとルーム」を設置した。不登校の状態にあった子どもが登校を再開するなど、大きな成果が表れている。本記事では、戸田市立笹目東小学校の実践を通して、同市が不登校傾向にある子どもをどのように支えているのかを見ていく。

▼本誌記事はこちらをご覧ください(↓)

学校概要

開校:1972(昭和47)年/校長:片岡昭博先生/児童数:606人/教員数:46人/学級数:23学級(うち特別支援学級4)

お話を伺った先生

校長 片岡昭博(かたおか・あきひろ)

同校に赴任して3年目。

ぱれっとルーム担当 宮﨑仁美(みやざき・ひとみ)

スクールサポーター(会計年度任用職員)。

すぐに効果が表れた「ぱれっとルーム」を全市に拡大

戸田市教育委員会(以下、市教委)は、2022年度に「戸田型オルタナティブ・プラン~誰一人取り残されない教育の実現~」を策定し、全国でいち早く不登校児童生徒への総合的な支援を開始した。同プランで重視する考え方の1つが、様々な理由で不登校状態にある子どもの社会的な自立を支えるために多様な学びの場を整備することだ。

その一環として、2022年4月、市立小学校12校のうち3校のモデル校に校内サポートルーム「ぱれっとルーム」を設置した。そのねらいは、「登校できるが、教室に行きづらい」「普段は教室で過ごせるが、状況によっては居づらさを感じることがある」といった子どもが校内で安心して過ごし、学習や活動に取り組める場を確保することだった。

効果はすぐに表れた。欠席が続いていた子どもがぱれっとルームに通い始めたり、教室でパニックを起こすことのある子どもが一時的に利用して、気持ちを落ち着けたりする姿が相次いで見られた。そこで市教委は急きょ、年度内に残りの9校にもぱれっとルームを設置した。

教室に居づらさを感じる、幅広い子どもが利用対象

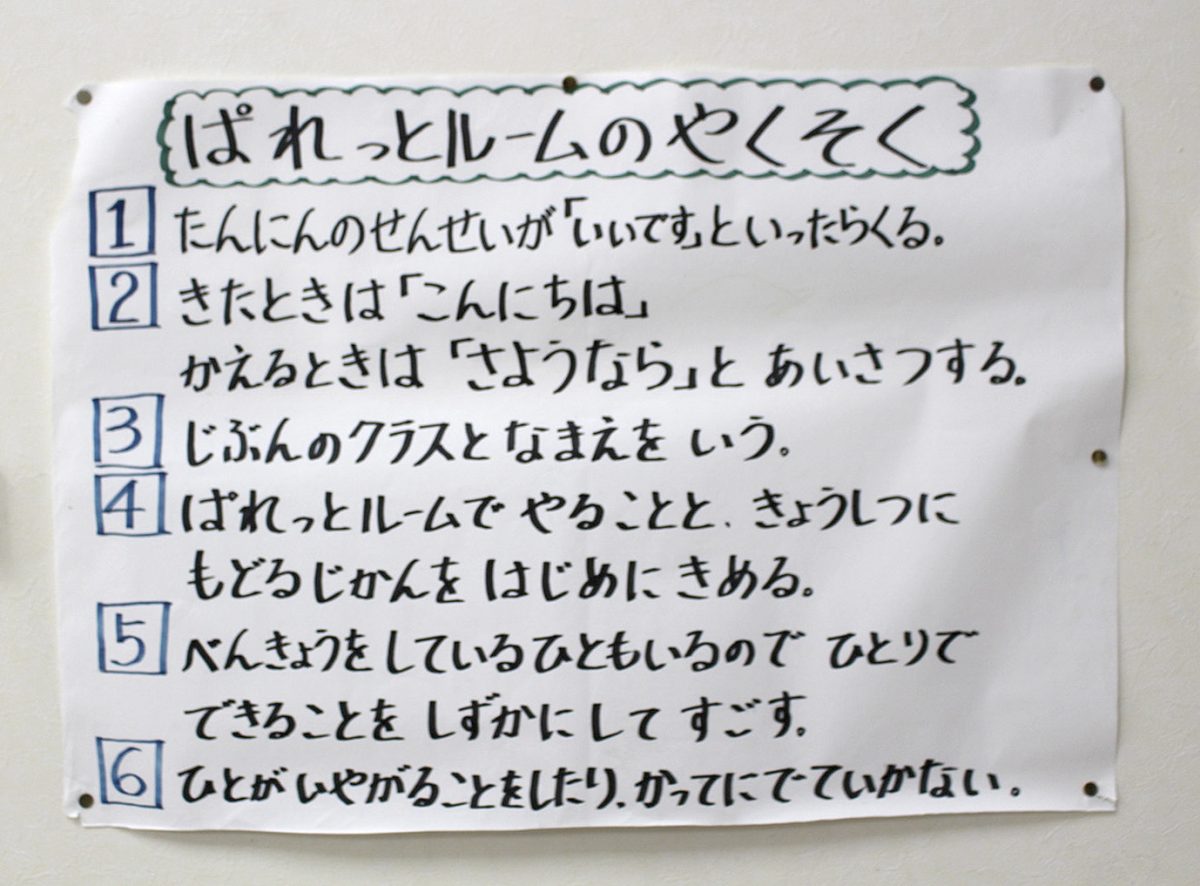

市教委は各学校に、自校の実態に合わせてぱれっとルームの規模や設備を検討するよう伝えており、学校によって形態は異なる。ぱれっとルームを2022年11月に設置した戸田市立笹目東小学校の運用方針は、次の通りだ。

[設置場所]

同校では、本校舎から少し離れた建物の空き教室にぱれっとルームを設けた。そして、グループでの学習や活動ができるスペースと、1人で過ごせる空間として、間仕切りで隔てた複数の個別ブースを用意した(写真1・2)。

[利用対象・利用者数]

ぱれっとルームの利用対象者は、「不登校状態にあるが、ぱれっとルームに興味を示している」「学校には通えるが、教室に行きづらい」「普段は教室で過ごしているが、不安になったり、イライラしたりして、心が落ち着かなくなることがある」といった子どもを想定している。利用を始める際には、担任と該当の子どもの保護者の間で利用について確認することとし、教員は保護者にぱれっとルームの意図を丁寧に説明している。2023年度は長期利用で5人、一時利用で34人、延べ39人が利用した。

[担当スタッフ]

週5日のうち4日は会計年度任用職員のスクールサポーターである宮﨑仁美さんが、残り1日は校内スタッフがぱれっとルームに常駐している。ぱれっとルームでは、スタッフは原則として子どもの見守りに徹し、学習指導が必要な場合は教員にサポートを依頼する。すぐに教員と連絡が取れるよう、職員室と直通のインターホンを設置している。

自分の“苦手”を明らかにして、教室に戻れる機会を増やす

ぱれっとルームの利用の仕方は、子どもによって様々だ。毎朝、直接来室して下校時刻まで過ごす子どももいれば、朝の時間だけ利用して授業開始とともに教室に戻る子ども、給食や休み時間に利用する子どももいる。登校時は教室に行くが、3・4時間目くらいに疲れが出てきて来室するケースも見られる。5月の連休明けや長期休業明けの利用が多く、年度の後半になるほど利用者数は増える傾向がある。

子どもは来室する度に、スクールサポーターや校内スタッフと1対1で、その日の状態や取り組むことなどについて話し合う。

「どのような課題や活動に取り組むか、心の状態はどうか、参加できそうな授業はあるかといったことを子どもに聞きます。『教室内の音がうるさく感じる』『人の目が気になる』など、子どもによってぱれっとルームを利用する理由は様々ですが、自分が何を苦手としているのかを、子ども本人が自覚できるよう、対話を通じて苦手なことを徐々に明らかにし、教室に戻れる機会を増やしていきます」(宮﨑さん)

ぱれっとルームでの過ごし方は、基本的に子どもに任されている(写真3)。担任から出された学習プリントやデジタルドリルなどで学習する子どももいれば、絵画や工作といった活動に取り組む子どももいる。知育玩具(写真4)で遊んだり、他の利用者とおしゃべりをしたりする姿も見られるが、そうした過ごし方を楽しむことも、学校生活に対する前向きな気持ちを育むと捉えている。

「利用者による異学年のコミュニティーもできています。ぱれっとルームで少しずつ他者とのコミュニケーションに慣れたことで、教室に戻った時にクラスメートとスムーズに話せたという子どもも少なくありません」(宮﨑さん)

担任とスクールサポーターらが連携して支援

子どもが教室に戻れるようにする支援として、担任や教室とのつながりも重視している。1人1台端末を利用して、在籍する教室とオンラインで接続できるようにしており、登校後、直接ぱれっとルームに来た場合は、画面越しに担任と挨拶を交わす。さらに、一部の授業やテストもオンラインで受けられるようにしている。また、可能な限り、給食は子どもが自分の教室まで取りに行くようにして、クラスメートとの交流の機会を設け、学級とのつながりを感じられるようにしている。

担任は、休み時間などにこまめにぱれっとルームに来室する。子どもと会話をして子どもの気持ちの理解に努め、学習プリントを渡すなど、学習面の支援をする。また、放課後にも来室し、子どもがどのように過ごしていたかなどをスクールサポーターらに情報共有してもらい、今後の支援のあり方の検討に生かしている。

校内にある“心理的安全”を提供する場

ぱれっとルームで過ごす時間は、子どもにとってどのような意味を持つのか。片岡昭博校長は次のように話す。

「設置から1年半ほどが経ち、ぱれっとルームで過ごす多くの子どもを見てきました。利用期間は子どもによって異なりますが、ここで“心の充電”をして、最終的には大半の子どもが自分の教室に戻っていきます。教室に居づらさを感じる子どもにとって、ぱれっとルームは校内にある、“心理的安全”を提供する場になっています」

欠席が続いていた子どもが、「ぱれっとルームなら通える」と、登校を再開したケースは少なくない。

「教室に行きづらさを感じている子どもや、クールダウンが必要な子どもが、保健室や校長室で過ごすケースはこれまでもありましたが、ぱれっとルームでは自分のペースで学んだり、遊んだりすることができるため、生き生きと活動する子どもの姿が見られます」(片岡校長)

子どもの一時的な“避難場所”としても機能

ぱれっとルームは、普段は教室で過ごせている子どもの一時的な“避難場所”としても機能している。不登校につながる要因として多いのは、5月の連休や長期休業の後に見られる「登校しぶり」だ。保護者と一緒に昇降口まで来たものの、子どもが「行きたくない」と泣いたケースでは、保護者と相談の上、いったん、ぱれっとルームを利用。心を落ち着かせてから教室に行くよう、子どもに伝えたところ、1週間ほどで通常通りに教室に行けるようになった。

「登校しぶりは、特に1年生など学校に慣れていない低学年児で多く起こります。ぱれっとルームに一時的に“避難”できることにより、そのままズルズルと不登校になるケースは見られなくなりました」(片岡校長)

また、ある子どもはにおいに敏感で、給食のにおいで気持ちが悪くなるという理由で欠席が続いていた。ぱれっとルームで給食を食べるようにしたところ、欠席は減り、次第に教室でも給食が食べられるようになった。別の子どもは人が多く騒がしい場所が苦手という理由で欠席しがちだったが、ぱれっとルームを利用し始めてから、出席日数が増えた。

疲れた時に休める、“心のお守り”のような場所

ほかにも、人間関係のトラブルや学習面の悩みなど、様々なつまずきが不登校につながることがあり、そうした際にもぱれっとルームの利用が効果的だという。高学年で子ども同士のトラブルがあった際、ほとぼりが冷めるまでの数日間、ぱれっとルームで過ごして教室に戻った子どもがいた。片岡校長は次のように話す。

「学習についていけなくなった子どもが利用するケースがあります。周囲と同じペースで学習が進められない状態になると、子どもの自信や自尊心は低下して、教室に居づらくなります。そうした子どもも、ぱれっとルームに来て自分のペースで学ぶことで、学習意欲を取り戻していくのです」

以前は、教室に居づらくなった子どもは、「学校に行くか、行かないか」という2つの選択肢しかなかった。それが、子ども一人ひとりに合わせた弾力的な支援を行うぱれっとルームの設置により、「教室以外の校内の場所で学ぶ」という新たな選択が可能になり、学校や学びに対して前向きな気持ちを持ちやすくなっている。

「教室に戻った後も、『疲れたらぱれっとルームで休めばいい』と、心の中の“お守り”にしている子どもが少なくありません。歩き続けるうちに苦しくなったら、ほっとひと息ついて、再び歩き出す活力が得られる“峠の茶屋”のような支援を、これからも続けていきたいと考えています。」(宮﨑さん)