- 教育委員会向け

- 誌面連動

- 【誌面連動】『VIEW next』教育委員会版 2024年度 Vol.1

不登校児童生徒が、学びや社会・人とつながり続けるオンライン学習支援「フレンドリーオンライン」

熊本県 熊本市教育委員会

2024/06/14 08:30

文部科学省の「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、2022年度の不登校児童生徒数は29万9,048人と前年度から22.1%増加し、過去最多となる中、各自治体は不登校の未然防止、そして不登校児童生徒への支援に力を入れ始めている。熊本市教育委員会は2022年4月より、登校するのが難しい児童生徒を対象に、ICTを活用したオンライン学習支援「フレンドリーオンライン」をスタート。小学校は熊本市立本荘小学校、中学校は同市立芳野中学校の中に、オンライン配信用のスタジオを作り、専任のオンライン学習支援員が授業を配信する学習支援を行っている。本記事では、小学生への支援について紹介する。

▼本誌記事はこちらをご覧ください(↓)

お話を伺った先生

講師・オンライン学習支援員

西尾 環(にしお・たまき)

教諭・オンライン学習支援員

天野 和也(あまの・かずや)

教諭・オンライン学習支援員

湊 純子(みなと・じゅんこ)

朝の会から始まるオンライン学習支援

まず、オンライン学習支援「フレンドリーオンライン」の概要を説明する。

フレンドリーオンラインの始業時刻は、不登校児童が参加しやすいように、一般の学校の始業時間よりもやや遅い午前9時30分としている(図1)。午前9時20分にはオンライン会議が開始され、再任用教員のオンライン学習支援員(以下、支援員)がチャットを使って声かけを行いながら、子どもたちの参加を迎える。

図1 時間割の例(2024年度)

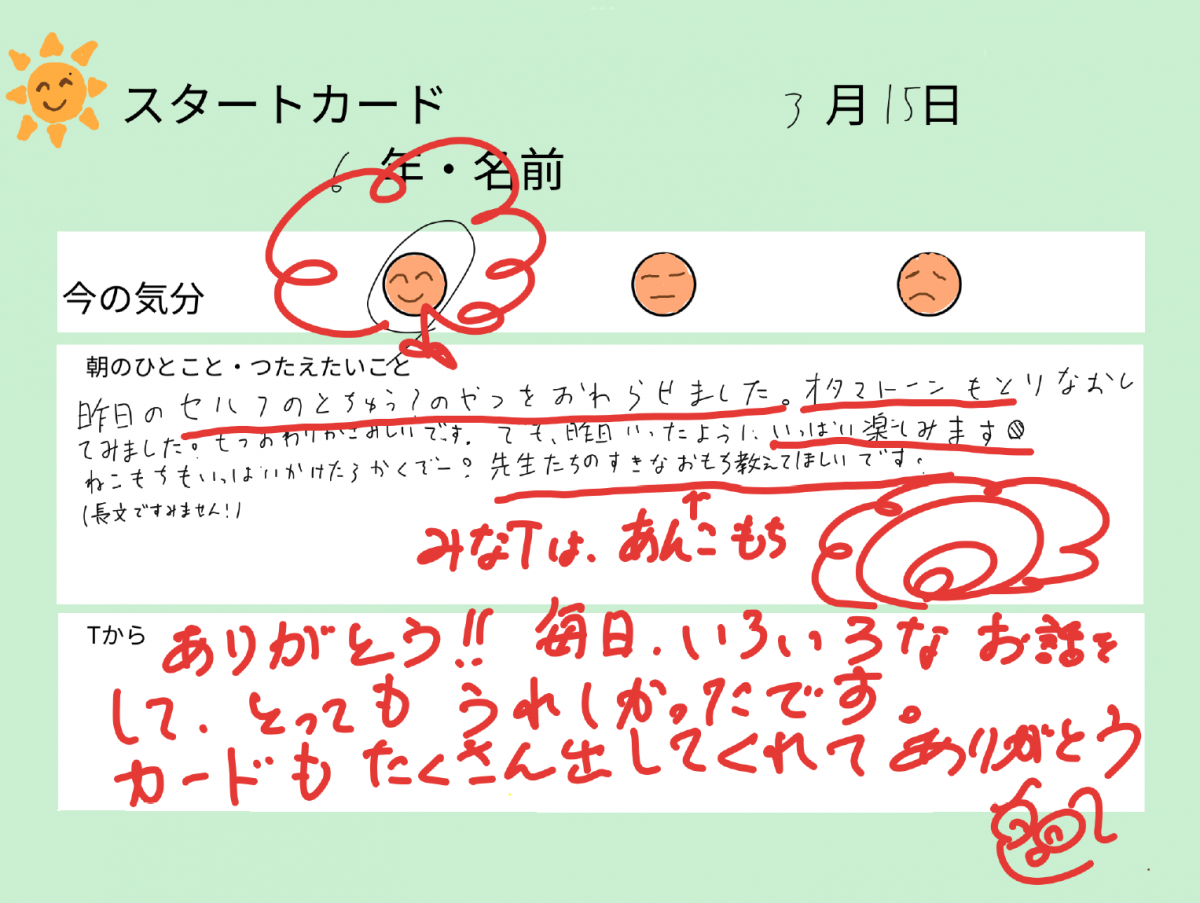

9時30分からは朝の会「スタートタイム」が始まる。スタートタイムには、小学1年生から6年生までの異学年の子どもが一緒に参加する。子どもの名前や顔は互いには見えないように配慮している。小学生向けの授業を配信する支援員は、2024年度は常駐4人だ。毎日2、3人の支援員が担任のようにその日の時間割を説明し、子どもたちは出席カードの「スタートカード」(写真1)にその日の気分や朝のひと言を書いて、オンラインで提出する。

写真1 コメントが書かれたスタートカード

10分間のスタートタイムが終わると、15分間の朝自習「セルフタイム」が続く。子どもたちはAIドリルを使って、それぞれの学習に取り組む。その間、支援員は提出されたスタートカードにコメントや花丸マークを書き込んで返却する(写真1)。そうしたやり取りがオンラインで行われるのが毎朝の風景だ。

双方向で創造的な授業を展開

10時からはオンライン授業がスタートする。小学生向け授業の配信拠点である本荘小学校には専用スタジオが3つあり、複数の授業を同時に配信することが可能だ。例えば2024年度1学期の時間割では、月曜日の朝10時からは、4年生の算数と6年生の国語の授業が、それぞれ25分間配信される(写真2)。

写真2 フレンドリーオンラインの配信の様子

支援員の人数などから、すべての学年・教科の授業を行うことは難しいため、現在は3年生以上の国語・算数を中心に時間割が組まれている。そうした中で子どもたちは、高学年でも算数が苦手なら中学年の算数の授業に参加するなど、自分の興味・関心や得意・不得意を踏まえて、学年の枠を超えて柔軟に参加している。また、理科や社会では、NHK for Schoolの動画も活用されている。どの授業でも、子どもたちが説明を見たり、聞いたりするだけで終わらないよう、チャット機能やリアクションボタンなどを活用して、双方向のやり取りが行われている。

そのほか、アプリを使って図画工作や音楽、プログラミングを楽しむ「クリエイティブタイム」、設定された課題について調べ、分かったことを紹介する課題追究学習「ミッションタイム」などが時間割に組み込まれている。

昼ご飯休憩後の14時5分からは「おしゃべりタイム」、14時15分からは子どもが自分でやりたいことを探して取り組む「セルフタイム」となり、帰りのSHRにあたる「ジャーネタイム」を経て、1日が終わる。

なお、水曜日の授業配信は午前のみで、内容は支援員が博物館、美術館などに出向き、現地から配信する「わくわく学習」や、「キャリア教育に関するオンラインプログラム」などに取り組む。

そのように時間割は決まっているものの、子どもたちは途中参加も途中退出も自由で、自分のペースで学ぶことが認められている。2023年度は、4月の段階では約20人の参加だったが、毎月登録者が増え、最終的には124人の小学生がフレンドリーオンラインに参加した。

中には教室に復帰したり、フリースクールに通ったりすることになり、フレンドリーオンラインに参加しなくなる子どももいる。だが、希望すればいつでも戻ってこられるように、一度登録するとその年度内は在籍扱いとし、オンライン授業に参加するためのアカウントは残しておく。フレンドリーオンラインへの参加状況は、子どもの在籍する学校に毎月報告しており、校長の判断で指導要領上の出席扱いにすることが可能だ。

学校らしくない雰囲気で、学校のよさを味わわせる

2022年度からスタートしたフレンドリーオンラインのあり方は、支援員たちが県外の不登校特例校(現・学びの多様化学校)や市内のフリースクールなどを視察し、そこでの気づきを議論する中で定まっていったと、主にクリエイティブタイムやミッションタイムを担当する西尾環先生は振り返る。

「1人の支援員が担任のように特定の学年を受け持つのではなく、支援員全員がみんなの担任のように振る舞おう」、「『西尾先生』ではなく『にしティー(ティーチャーの略)』と気軽に呼んでもらおう」などと支援員間でアイデアを出しながら一般の学校とは違う雰囲気をつくっていきました(図2)」

図2 小学生に提示している「フレンドリーオンラインで大切にしたいこと」

フレンドリーオンラインの中に温かな雰囲気をつくることで、子どもたちはそれぞれが持つ力を伸び伸びと発揮していった。子どもたちが発案し、2023年度末にオンラインで開催した「卒業・修了を祝う会」もその一例だ。

「チャットの中で、小学5年生の児童が、フレンドリーオンラインで一緒に学ぶ仲間の卒業や修了を祝う会をしたいと提案し、その具体的な計画案を作成して私たちに送ってきたのです。そこで、ほかの子どもたちにも呼びかけ、実行委員を募ったところ、5人の子どもが集まりました。どんな活動をすると楽しい会になるかについてチャットで話し合い、子どもたちがつくったクイズなどを盛り込んだ卒業・修了を祝う会を開催するに至りました」(西尾先生)

そのように、オンラインであっても、子どもたちは人とのつながりの大切さを学んだり、協働してものづくりを行う喜びを味わったりすることができている。

不登校の子どもたちから学ぶ

支援員はいずれも教員として長く教壇に立ってきた経験を持つが、フレンドリーオンラインで子どもたちと接する中で、様々な気づきを得ているという。主に国語を担当する天野和也先生は、フレンドリーオンラインで学ぶ子どもたちの様子を見て、子どもが持っている力の大きさに驚かされると話す。

「クリエイティブタイムでは、子どもたちは様々なアプリを駆使して、見事な作品を作ります。それを見ると、自分はこれまで、『〇年生だから、できることはこのくらい』などと子どもたちを十把一絡げに見ていたことに気づかされました。フレンドリーオンラインで子どもたちと接する中で、子どもの可能性は本当に無限大なのだと、改めて実感しています」

主に算数を担当する湊純子先生は、「子どもたちがわくわくする学校、ほっとする学校とはどんな学校なのか、もっと深く考えていきたい」と語る。

「私が教壇に立っていた時は、不登校の子どもたちを何とか教室に復帰させようと一生懸命でした。でも、子どもたちを教室に引っ張ってくるよりも、そもそも子どもたちが安心できる場とはどのような場なのか、どの子どもも自分のペースで無理せずに過ごせる時間とはどのようなものなのかといったことを、もっと考えればよかったと今は思います」

西尾先生、天野先生、湊先生は、「不登校の子どもたちと集中して向き合ったことで、教員として大きな学びがあった」「フレンドリーオンラインは、すべての教員が経験する価値のある取り組みだ」と口を揃える。

だが、現場で担任などを務める教員は多忙を極め、不登校の子どもたちに十分に向き合う時間を確保しにくいのが現状だ。だからこそ、教員はすべてを自分で抱え込まずに、学校内外のいろいろな人たちと連携することが、今後はますます重要になると西尾先生は考える。

「自分も、担任を務めていた頃を振り返ると、不登校の子どもたちにもっとこんなふうに接すればよかったと考えることがあります。一方で、様々な校務に追われていたのも事実ですから、不登校の子どもたち一人ひとりにもっと時間をかけて接しようとしても、限界はあるでしょう。だからこそ、例えば、フリースクールの先生など、不登校の子どもたちのことを思い、かかわっている人たちともっと学校の教員がつながり、情報交換して学び合うことが大切だと思います」(西尾先生)

西尾先生たちは、フレンドリーオンラインの立ち上げにあたって、フリースクールを訪問した。そこで、創造力を発揮しながら遊びや学びに意欲的に取り組む子どもたちを目のあたりにし、「なぜ、この子たちが不登校なのか」と衝撃を受けたという。まずは不登校の原因を子どもたちの中に探そうとする、私たち大人の思考を変えていくことが必要なのではないか。フレンドリーオンラインはそうした考え方を土台に、子どもたちにとってより楽しい場、ほっとできる場になろうとしている。